为此该研究团队,在中国海伦农业生态试验站大豆长期定位区选择3种不同种植方式:大豆20年连作、3年连作和20年轮作(小麦-玉米-大豆)为研究对象,探讨长期连作对大豆根部真菌病害的影响。研究发现,大豆经过长期连作以后根腐病的发生降低,病原生物镰孢菌在大豆根部密度(Fusarium spp.等)显著下降,大豆根部的生长情况也较3年连作有所改善。通过对病原物天敌微生物的分离发现,Trichodermaharzianum、Pochoniachlamydosporia、Paecilomyceslilacinus和Pseudomonas fluorescens的分离频率显著高于其他两种种植方式,并且通过盆栽试验发现这4种微生物对大豆根腐病具有明显的抑制作用,证明了大豆田土壤经过长期连作可引起根腐病的自然衰退,且这些抑制性微生物可能是引起这种自然衰退的主要因子。该问题的研究为作物病害生物和生态控制提供了新的思路。该研究工作得到了中国科学院知识创新项目和国家自然科学基金的资助,研究成果发表在ActaAgriculturaeScandinavica, Section B -

Soil & Plant Science(Wei Wei, Xu Yan

Soil & Plant Science(Wei Wei, Xu Yan

li, et al.

li, et al.  2015. Developing suppressive soil for root diseases of soybean with continuous long-term cropping of soybean.

2015. Developing suppressive soil for root diseases of soybean with continuous long-term cropping of soybean. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science.65(3):279-285.)上。

Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science.65(3):279-285.)上。论文连接:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2014.992941。

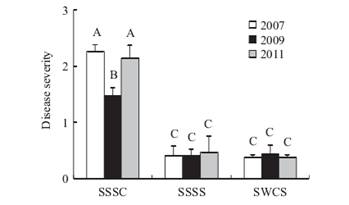

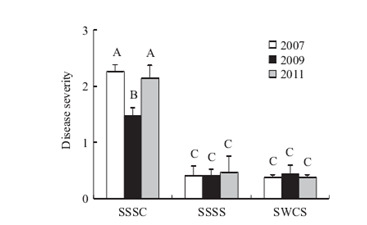

图1 不同轮作系统下大豆根腐病害发生程度

注:SSSS:20年大豆连作;SSSC:3年大豆连作;SWCS:20年大豆轮作(小麦-玉米-大豆)