香港城市大學(城大)科學家研發出可減輕空氣污染及利用太陽能生產燃料的新技術,為能源短缺、環境污染及相關公共衞生風險等問題提供實際解決方案。

上述研究成果來自兩項計劃,分別由能源及環境學院副教授吳永豪博士及助理教授尚進博士領導。研究結果已於著名化學期刊《德國應用化學》上發表。

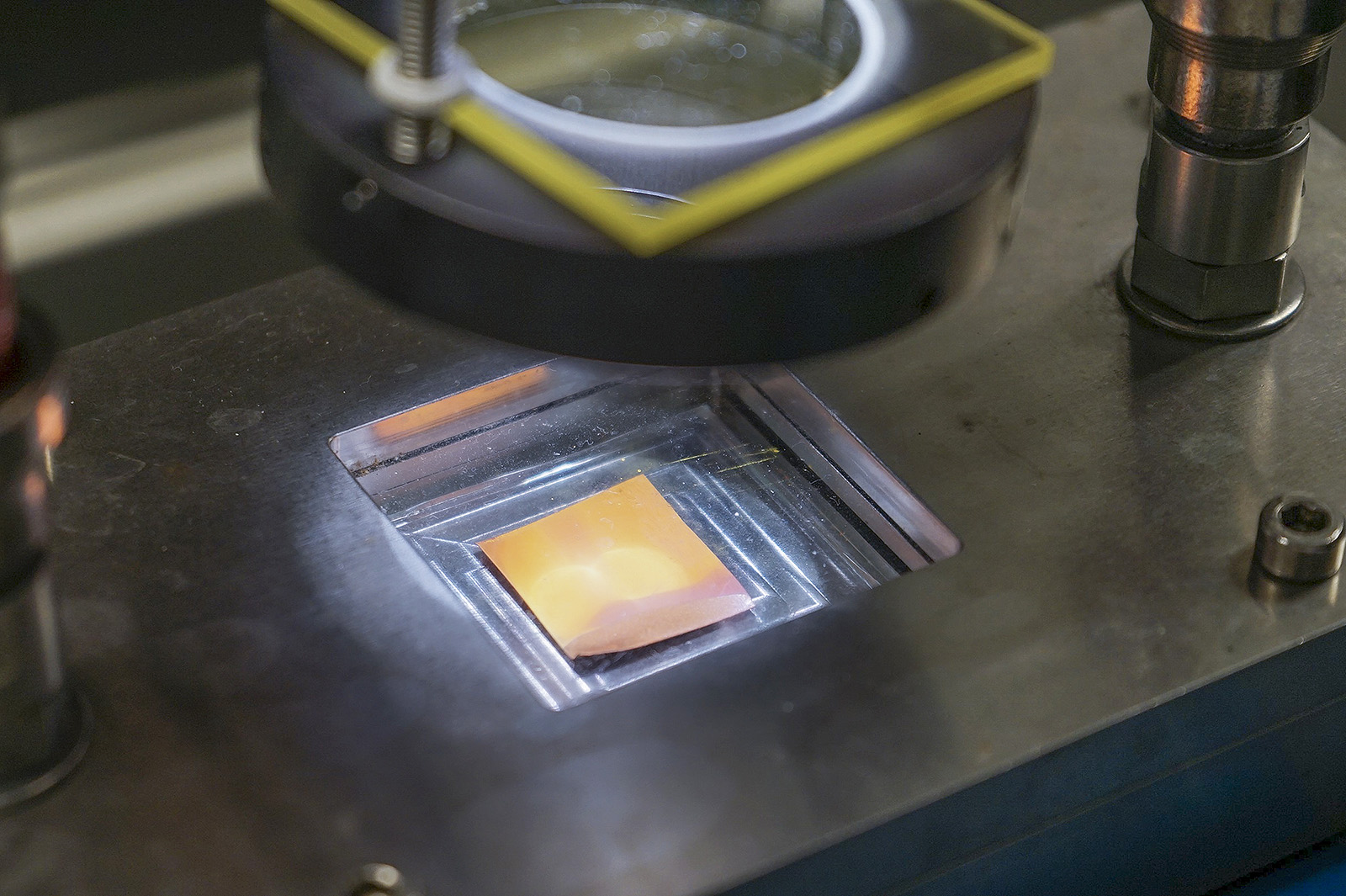

吳博士及其團隊研發的太陽能催化劑,能透過人工光合作用把二氧化碳轉化為燃料甲烷。他們發表的論文題為「以金屬有機框架材料包裹氧化亞銅納米線作為耐用的電荷用於選擇性地將二氧化碳光合催化還原為甲烷」。

吳博士說:「甲烷是家用燃氣的主要成分。以太陽光將二氧化碳轉化為燃料甲烷,有望生產出潔淨和可持續的替代能源,從而減低碳排放及對化石燃料的依賴。」

不過,要將二氧化碳轉化為甲烷有兩大難題:受激發後的催化劑壽命較短,及未能進行選擇性還原。氧化亞銅是普遍用作二氧化碳轉化的催化劑,但它受短暫光照後會自我腐蝕,並且在還原過程中產生多種混合物,阻礙其大規模應用。

吳博士是論文的通訊作者,論文第一作者是能源及環境學院博士後研究員吳昊博士。其他合作研究員來自倫敦大學學院、新南威爾斯大學、莫納什大學馬來西亞分校、以及斯威本科技大學。

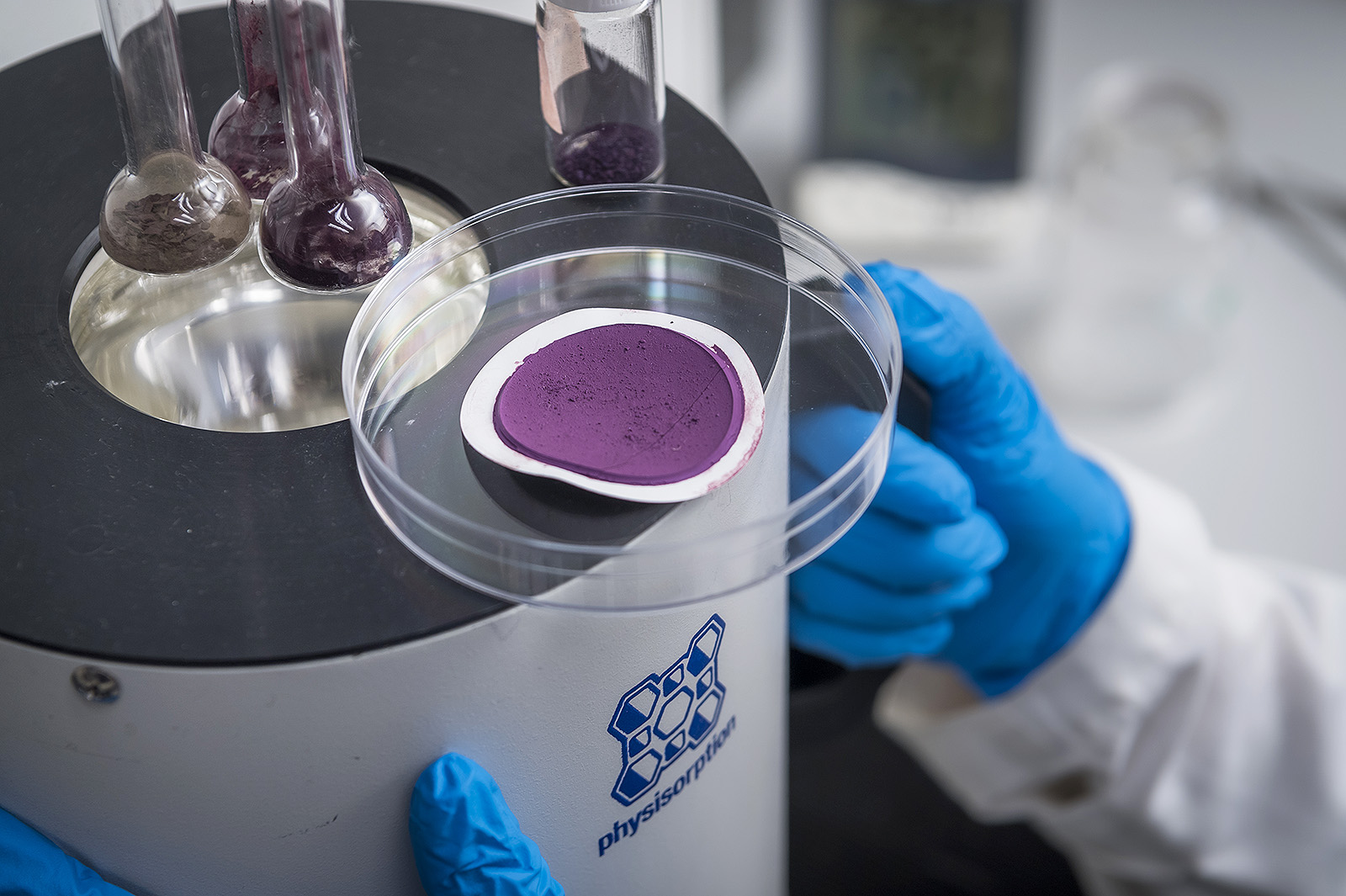

另一項研究由尚博士領導的團隊負責,目標是控制由二氧化氮引起的污染。二氧化氮是路邊的主要污染物,可引起光化學煙霧,損害人體呼吸道。團隊發表的論文題為「含有過渡金屬的卟啉金屬有機框架作為反饋π鍵吸附劑去除二氧化氮」,揭示了一種全新耐用的吸附材料,可高效捕捉環境中的二氧化氮。

團隊研發的類似海綿的固體多孔納米材料,具特別設計的過渡金屬作為活性位點於卟啉環中心,可從氣體混合物中選擇性捕捉及去除二氧化氮。他們的研究創意來自人體內反饋π鍵的作用過程——位於血紅蛋白上卟啉中心的過渡金屬鐵能夠選擇性地捕捉含有π鍵的氧氣分子。

研究結果顯示,該吸附材料甚為穩定,具高選擇性、高吸附容量及高可再生性,能抵抗侵蝕,且不易受潮。此外,該吸附劑可根據應用製成不同形狀,例如製成球形用於通風系統,或用作防護口罩的濾芯。

尚博士及澳洲同步加速器研究中心的顧勤奮博士為論文的通訊作者,論文的第一作者是能源及環境學院博士研究生尚姗姗。研究團隊的其他成員來自香港大學、中國科學院廣州能源研究所及吉林大學。