“双碳”问题是我国目前研究的热点问题。不同于常见的灰色预测、神经网络、STIRPAT模型等对二氧化碳问题的分析,丁宇婷副教授带领团队成员将时滞微分方程理论应用于“双碳”问题的研究中。选定能源和第三产业产值为碳排放的主要影响因素,考虑排放到大气中的二氧化碳被完全吸收需要一定的时间延迟,研究团队依据非线性动力学的相关理论建立四维时滞微分方程模型,通过分析系统平衡点的稳定性、Hopf分岔现象、周期解的稳定性等研究碳排放和碳吸收的动态变化,最后观察两者能否达到一个相对稳定均衡的状态。

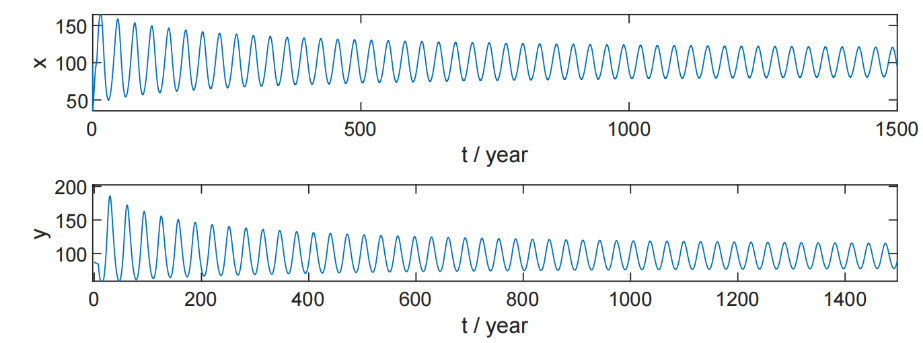

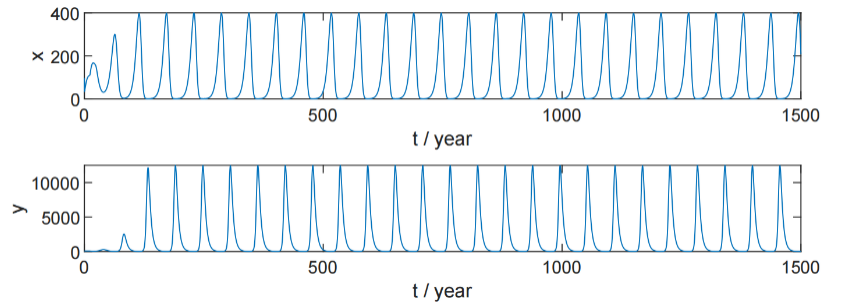

研究发现,随着时间延迟的连续变化,系统先保持碳排放和碳吸收处于相对稳定均衡的状态,然后在平衡点附近经历Hopf分岔,方程的解周期性波动变化(图1);同时文章结合数值仿真的结果提出了一个开放的问题:当时滞大于临界时滞时,系统的周期解可能具有全局存在性(图2)。

图1 碳排放、碳吸收的动态变化

图2 时间延迟较大时碳排放、碳吸收的动态变化

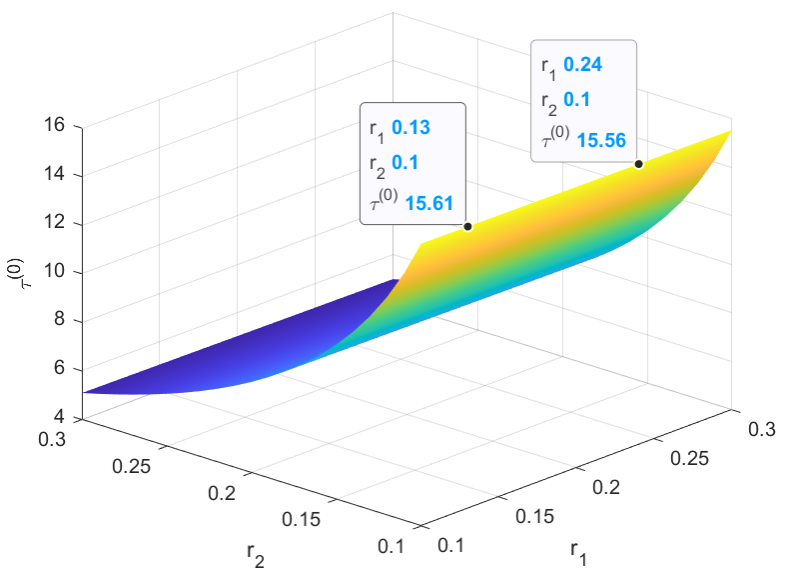

科研团队通过进一步研究发现,中国预计在2027年提前实现碳达峰,与我国碳达峰目标一致,且在临界时间延迟范围内时滞的变化对于实现碳达峰的时间几乎无影响,同时启示我们要顺利在2060年实现碳中和目标,必须采取相应措施加快碳中和的实现(图3)。研究还表明,碳排放和碳吸收速率的增加会使得临界时滞数值减小,其中时滞的变化对碳吸收速率的变化是更敏感的,因此,推动碳吸收速率的提升是加快“双碳”目标实现的重要举措(图4)。最后,文末结合相关背景给出了加快实现“双碳”目标的具体政策建议。

图3 不同时滞下碳排放、碳吸收及两者差值的动态变化

图4 临界时滞随碳排放、碳吸收增长率的变化

此外,研究团队同样从工业调整、建筑碳排放、人口问题、城市化进程等更细致的方向对“双碳”问题进行了研究,揭示了产业结构的深度调整和能源结构的优化能够在很大程度上降低碳达峰的峰值。考虑疫情因素对城市化进程中“双碳”问题的影响,团队研究得出,疫情的暴发在短期内会导致城市化放缓,但从长远来看,疫情过后城市公共卫生意识和环境保护水平将大幅提高。针对此方向的研究,团队的相关研究成果发表在《Mathematics》(SCI,Q1)期刊。

上述研究成果对我国加快实现“双碳”目标,实现环境、能源和经济的协调可持续发展具有十分重要的理论和现实意义。本研究由中央高校基本科研业务费强基计划专项资金项目和东北林业大学大学生创新训练项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1007/s11071-022-08053-7