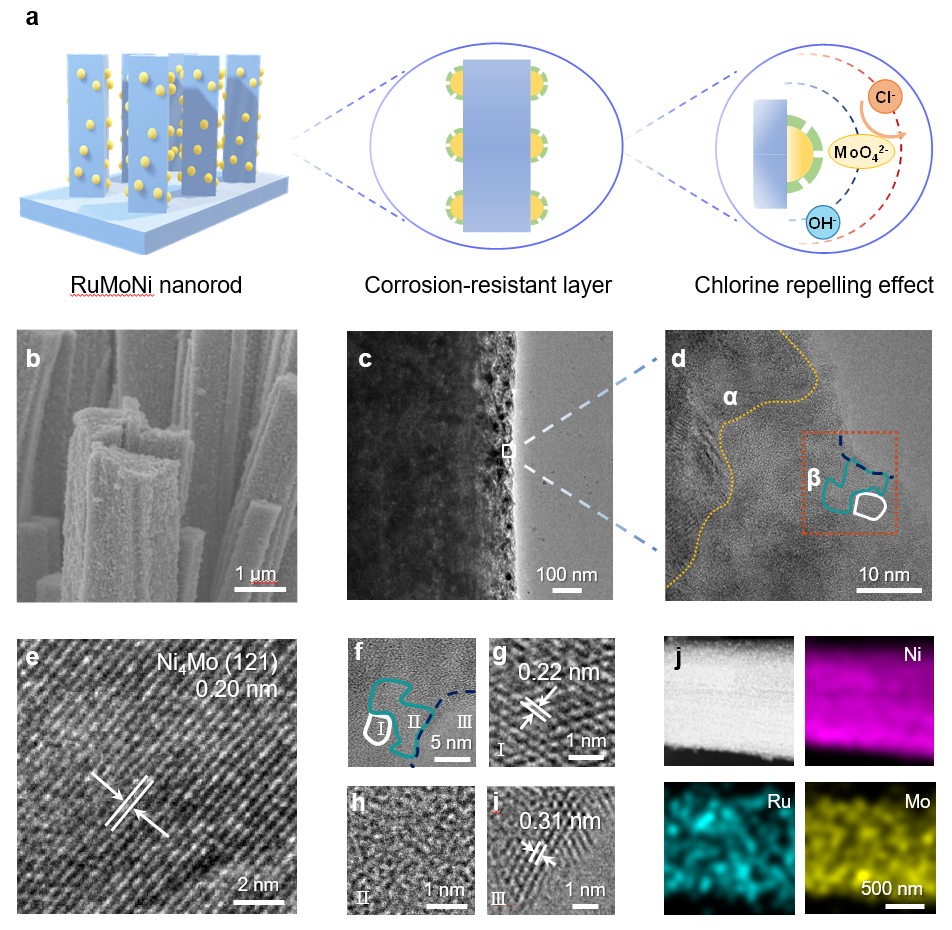

近日,清华大学深圳国际研究生院刘碧录教授团队开发了一种高性能、耐腐蚀海水电解催化剂。研究人员通过水热法和电化学活化法制备了钌钼镍(RuMoNi)催化剂,这种催化剂由表面多孔纳米棒阵列组成。高分辨透射电镜表明该催化剂由镍钼合金(Ni4Mo)导电基底、氧化钌/羟基氧化镍(RuO2/NiOOH)活性相和钼酸镍(NiMoO4)抗腐蚀层构成。

图1. RuMoNi电催化剂的设计原理和微观表征

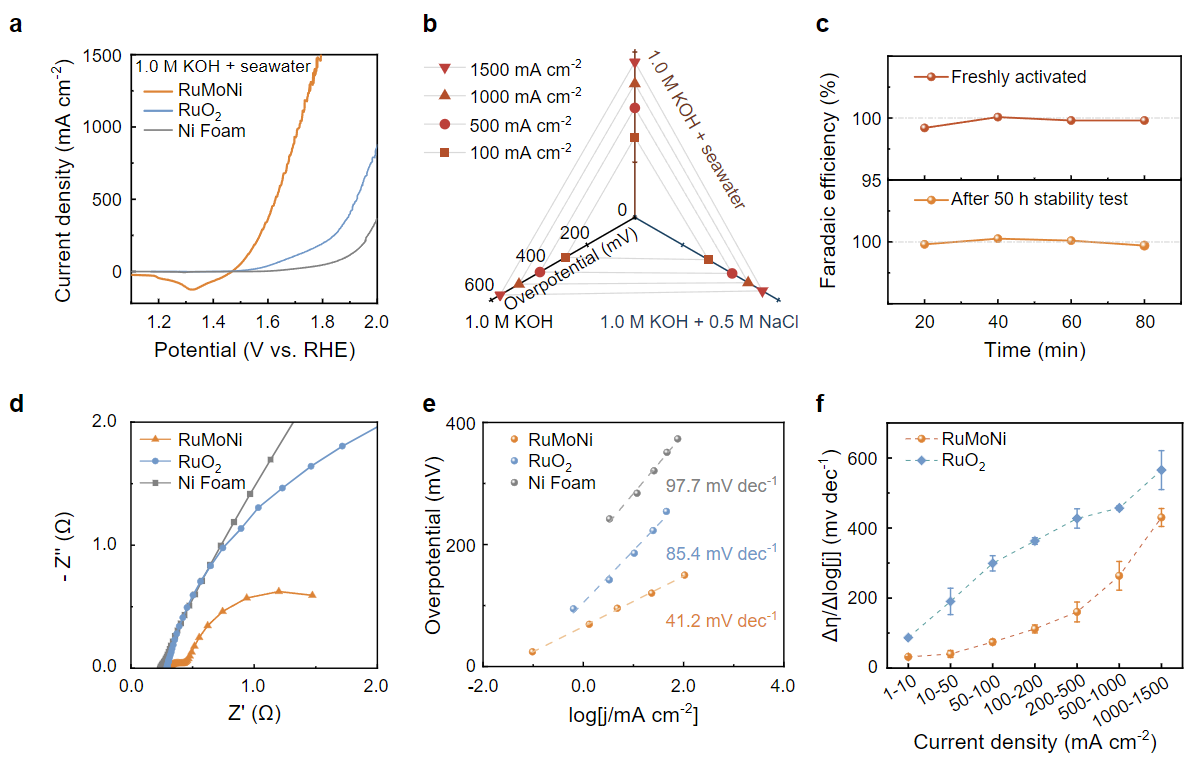

电催化测试结果表明,在1 M KOH与海水组成的电解液中,RuMoNi电催化剂在100 mA时OER的过电位仅为245mV,并且在1.7 Vvs. RHE时达到了1000 mA/cm2的高电流密度。RuMoNi电催化剂在碱液、碱性盐溶液、和碱性海水电解液中均可保持优异的活性,其在海水电解液中的OER选择性接近100%。研究人员利用Δη/Δlog|j| (Rη/j)这一重要指标在宽电位条件下衡量电极动力学的一个重要指标,通过计算这一指标,研究人员发现RuMoNi具有比RuO2更快的OER动力学。

图2. 大电流密度下在碱性海水中的OER性能

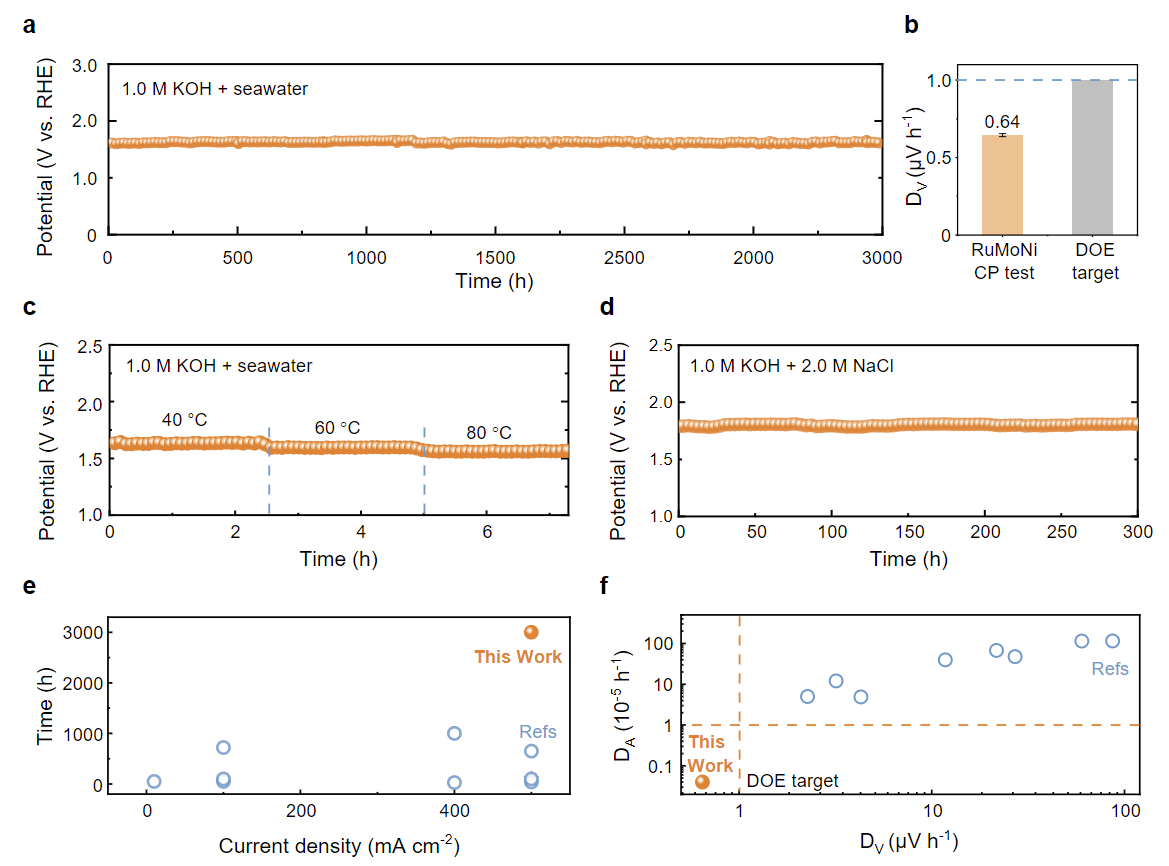

海水的强腐蚀性对电催化剂的耐久性带来了重大挑战。研究人员测试了RuMoNi催化剂的长期稳定性,该催化剂可在500 mA/cm2的电流密度下稳定运行3000小时。同时,团队提出了客观衡量催化剂稳定性的指标——电压衰减率(

图3. RuMoNi电催化剂在不同工况条件下的耐久性测试

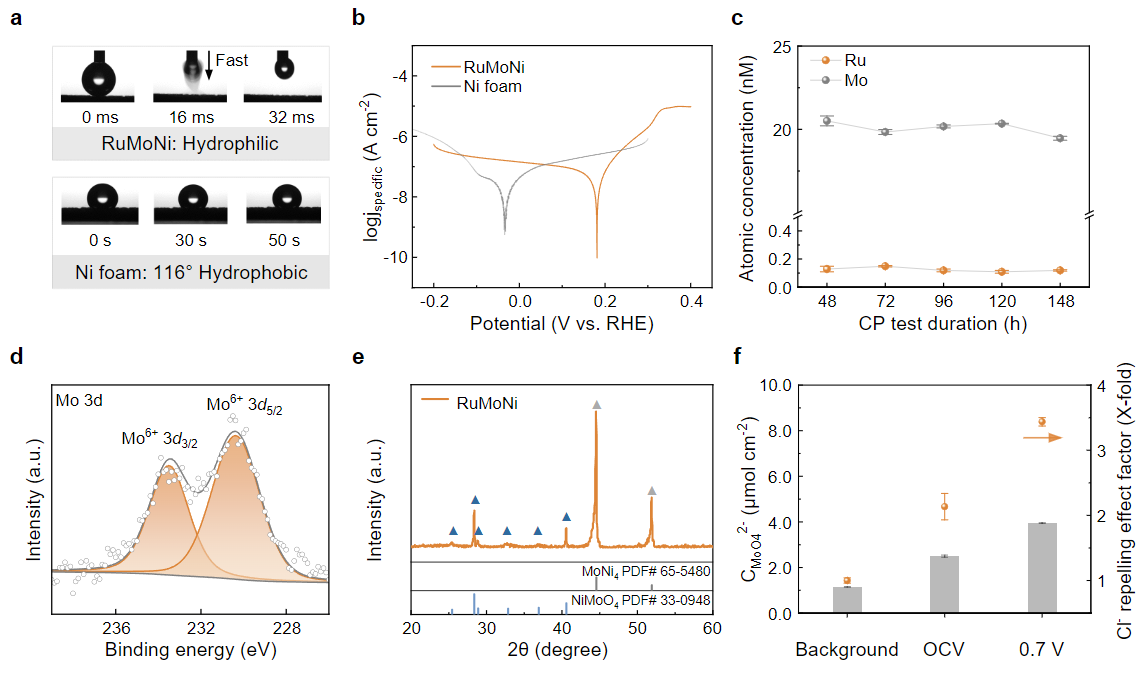

研究人员对RuMoNi电催化剂稳定性和选择性机理进行了深入探究。通过接触角的测定发现RuMoNi具有超亲水特性,因此催化剂的气泡黏附力低。Tafel图显示RuMoNi催化剂的腐蚀电位高于Ni foam,耐腐蚀性能更好。实验发现在电流密度为500 mA/cm2时间为150 小时的稳定性测试过程中,电解液中Ru和Mo的含量无显著变化,说明RuMoNi催化剂在大电流密度下优异的耐腐蚀性。不同电位下电极表面溶液的元素测试结果说明电极表面吸附的钼酸根(MoO42-)浓度随电位的升高而升高,吸附的MoO42-通过静电相互作用排斥Cl-,从而抑制Cl-对电极的腐蚀。

图4. RuMoNi电催化剂的耐腐蚀机理

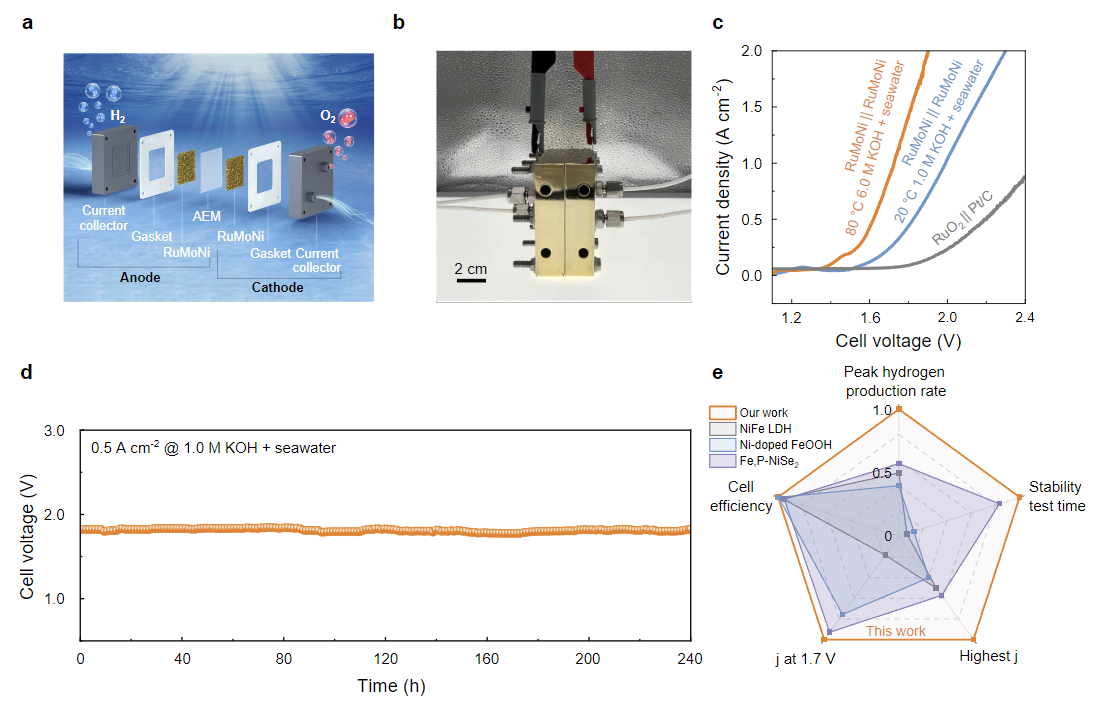

研究人员以RuMoNi作为双功能电极,组装了碱性海水阴离子交换膜(AEM)电解槽。该电解槽仅需1.72 V的电压就可实现1 A/cm2的电流密度制氢,且在0.5A/cm2的电流密度下,实现了连续240小时的稳定的海水电解。该AEM电解槽表现出高活性、高H2产率、高稳定性,与已报道的AEM海水电解槽相比具有显著优势。

图5. RuMoNi碱性海水AEM电解槽性能

上述研究成果以“高效稳定的海水氧化及阴离子交换膜电解槽用耐腐蚀钌钼镍催化剂”(A corrosion-resistantRuMoNicatalyst for efficient and long-lasting seawater oxidation and anion exchange membraneelectrolyzer)为题发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上。论文通讯作者为刘碧录、清华大学深圳国际研究生院专任副研究员余强敏,论文第一作者为清华大学深圳国际研究生院2020级博士生康馨。论文作者还包括中科院深圳先进技术研究院院士成会明,中科院金属研究所研究员任文才、博士刘志博,斯威本科技大学教授孙成华等。该研究得到国家自然科学基金委员会、科技部、广东省科技厅、深圳市科技创新委员会等部门的支持。

论文链接:http://www.nature.com/articles/s41467-023-39386-5

封面设计:王晨

供稿:深圳国际研究生院

编辑:李若梦

审核:郭玲

2023年07月27日 15:22:15