清华大学地学系李伟副教授课题组联合国内外多所研究机构,针对上述问题展开研究,揭示了全球大规模生物能源作物种植对全球陆地水循环的影响,并探究了不同种植策略(即不同生物能源作物类型、种植区分布/种植面积)通过生物地球物理作用对陆地降水和其他陆地水平衡分量(蒸散发、地表径流和土壤水存储量)的影响。

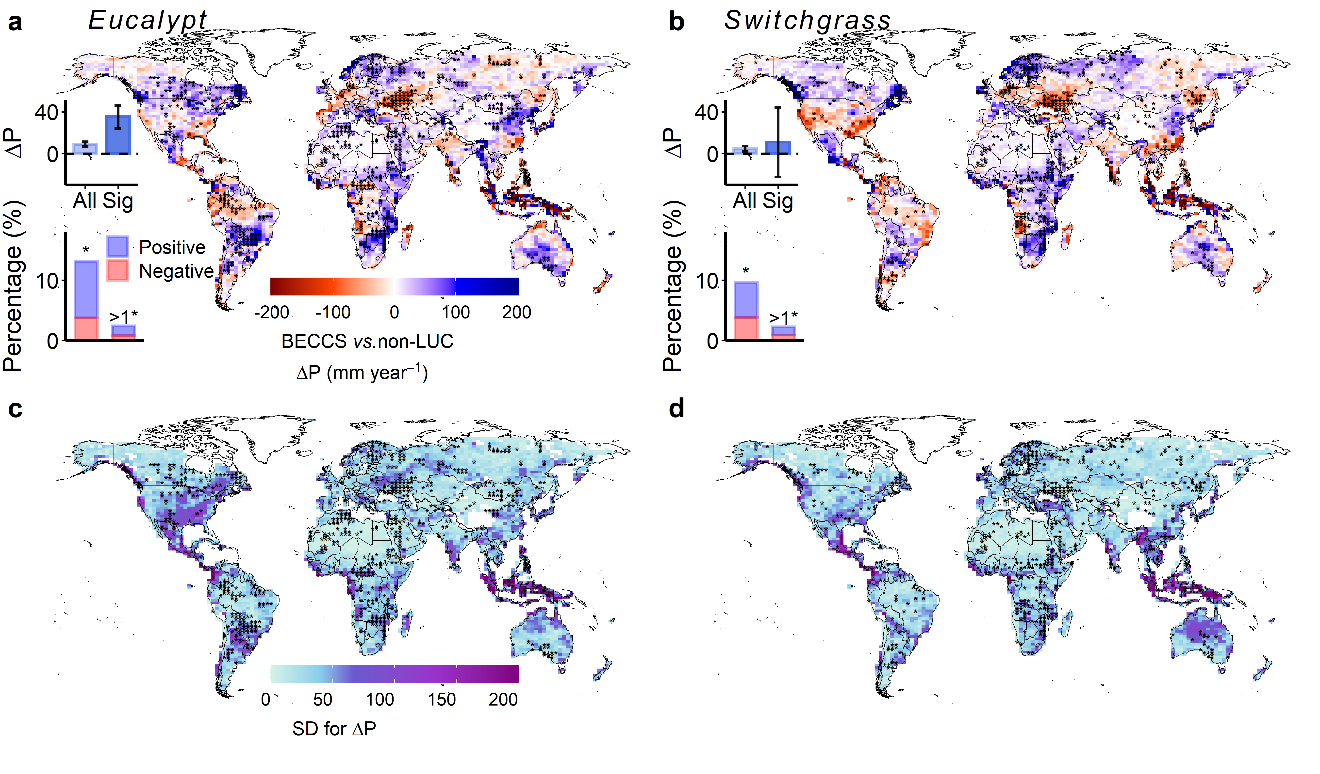

图1.两种生物能源作物种植引起的年降水变化(黑点表示有显著降水改变的格点)

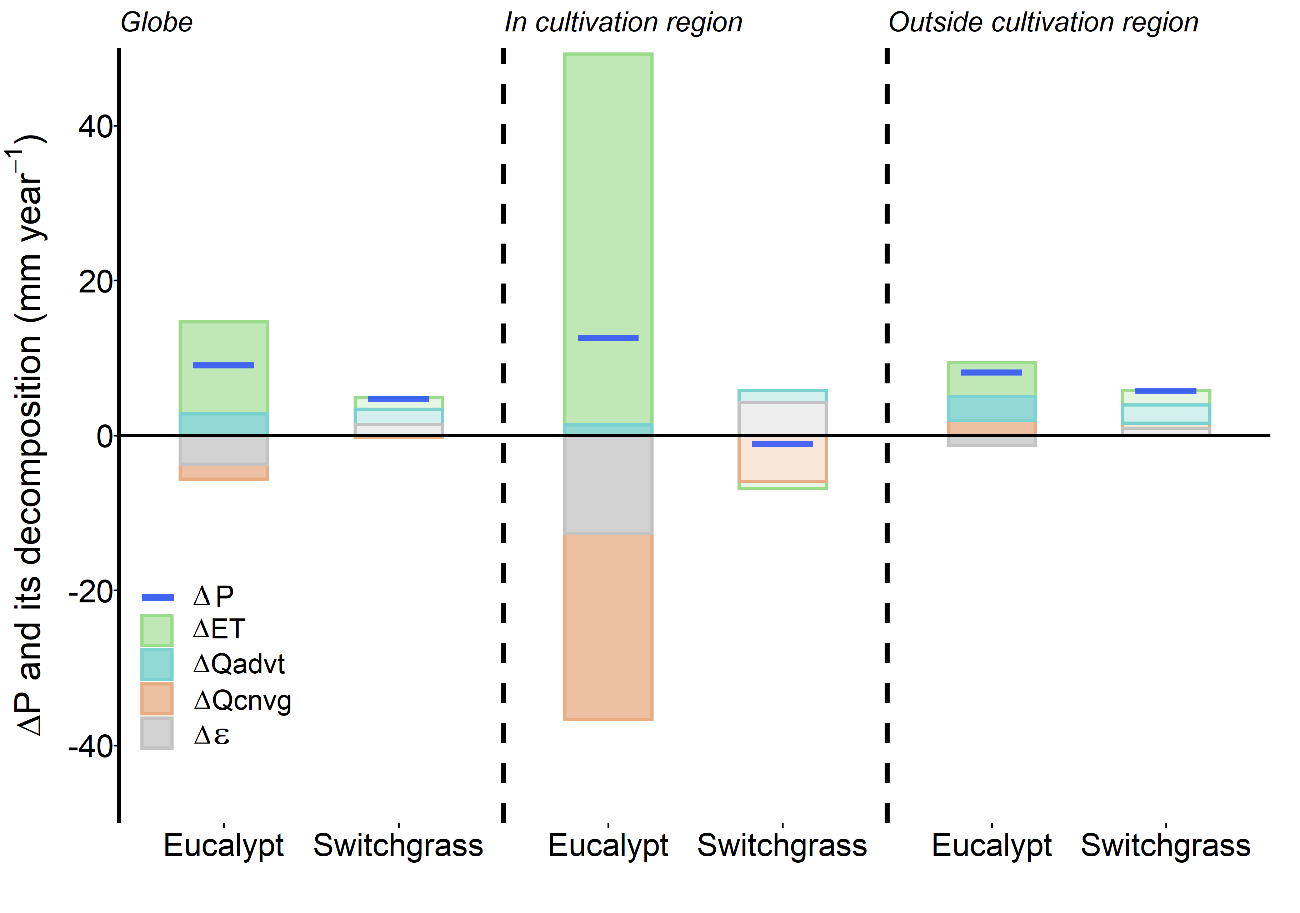

图2.降水诊断(ΔP:降水改变;ΔET:蒸散发改变;ΔQadvt:水汽平流改变;ΔQcnvg:水汽辐合改变;和Δε:残差项改变)

研究使用了嵌入自主开发的第二代能源作物模块的动态植被模型,并与大气模式进行耦合,进而对6种生物能源作物种植情景的陆表生物物理特性和关键水文变量进行模拟。研究发现,在全球水平上,桉树(木本)和柳枝稷(草本)的种植分别使全球陆地年平均降水提高了9.0±2.4 mm year-1和4.7±2.7 mm year-1,其中,分别有15.5%和11.9%的陆地面积年均降水呈现显著改变(图1)。同时,利用大气水汽收支方程进行降水诊断的结果表明,在桉树种植情景中,地表蒸散发是增加降水的主要来源;而在柳枝稷的种植情景中,增加的降水同时来源于地表蒸散发和水汽平流(图2)。增加的降水和减少的地表径流在一定程度上抵消了生物能源作物生长本身所消耗的水分。研究表明,土地利用变化引起的生物地球物理效应是作用于气候系统和陆地水循环的重要一环,在考虑基于陆地生态系统的气候变化减缓措施时,需要全面评估其生物地球化学和生物物理效应,以制定更为有效的气候变化减缓政策。

上述成果以 “大规模生物能源作物种植的气候反馈导致了陆地降水的增加”(Increased precipitation over land due to climate feedback of large-scale bioenergy cultivation)为题发表在《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上。李伟为论文通讯作者,清华大学地学系博士后李钊为论文第一作者。合作者包括法国气候与环境科学实验室(LSCE)教授菲利普·西亚斯(Philippe Ciais)、法国国家科学研究中心(CNRS)研究员李肇新(Laurent Z.X. Li)、法国巴黎-萨克雷大学研究员丹尼尔·戈尔(Daniel.Goll)、清华大学地学系副教授赖特·乔纳森(Jonathon S. Wright)、副教授王勇、教授卢麾、教授黄小猛、博士王景萌、博士生刘姝和朱磊。研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、清华大学自主科研计划、博士后基金等项目支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39803-9

供稿:地学系

编辑:李若梦

审核:郭玲

2023年07月26日 14:10:31