攻克这些难题的关键途径之一就是系统研究原子核内部一种极端的基态,即核子间的短程关联(Short-Range Correlations,SRC)。当两个核子相互靠近时,其吸引力逐渐变强并使核子部分重叠(如图1),靠得更近之后,排斥力逐渐变强,以避免其完全重叠。在短程关联状态下,核子对的相对动量极高,但总动量又极小,所以原子核总体仍处于基态。实验测量证明,SRC核子占据了原子核内20%的基本量子态。由于SRC核子对高度重叠,描述核子间作用力将无法忽略核子内部的夸克和胶子结构。同时,SRC核子对也具有超高的密度,其性质类似于中子星的内部环境。所以精确研究SRC核子的物理机制,不仅能够在微观上完善核子间作用力的理论表述,也可以在宏观上解释天体的内部结构和演化。

图1.原子核内的短程关联结构(两个核子部分重叠)

由于核子间的短程吸引力在核子同位旋为零的时候最强,质子(p)和中子(n)更加容易形成SRC对。多组美国杰斐逊实验室(Jefferson Lab)实验通过高能电子碰撞原子核来拆开SRC核子对,并测量末态反向运动的高能核子的种类,发现在碳核中形成np-SRC对的概率比形成pp-SRC对和nn-SRC对的概率高出20倍,而且在更重的原子核中都有类似的性质。这些结果表明对原子核结构的理论表述可以在原有的近似模型基础上加上一个对适用于所有原子核的SRC修正。但是由于直接测量末态反向核子的实验难度极大,统计数小,而且也需要复杂的理论修正,所以实验结果的误差往往极大,造成这种共通的SRC修正可靠度不高。

图2.氚(左)和氦-3(右)镜像原子核

清华大学物理系助理教授叶志鸿和其他Tritium实验组成员在美国杰斐逊实验室利用高能电子散射氦-3核和氚核的全新方法,对三核子系统中的np-SRC对与pp-SRC对进行了精确测量,其实验精度比之前的结果高出10倍。如图2所示,氦-3核具有2个质子和1个中子,氚核恰好是其同位旋镜像原子核(1个质子和2个中子),除此之外,两个原子核的其他性质几乎一摸一样。氦-3内部可以形成一对np-SRC或者对pp-SRC,而氚核则可以形成一对np-SRC或者一对nn-SRC。这一对镜像原子核各自形成的np-SRC对性质是一样的,而氦-3核中的pp-SRC对与氚中的nn-SRC对具有类似的性质,于是实验测量到氦-3核和氚核中形成任意SRC对的总概率,就可区分出氦-3原子核中形成np-SRC对与形成pp-SRC对的精确比值。该实验的巧妙之处在于利用氦-3和氚核的镜像属性直接获取和分离np-SRC和pp-SRC在两个原子核内的不同组合,避免了直接测量末态的高动量核子,从而提高了实验精度,并且极大地降低了理论修正。

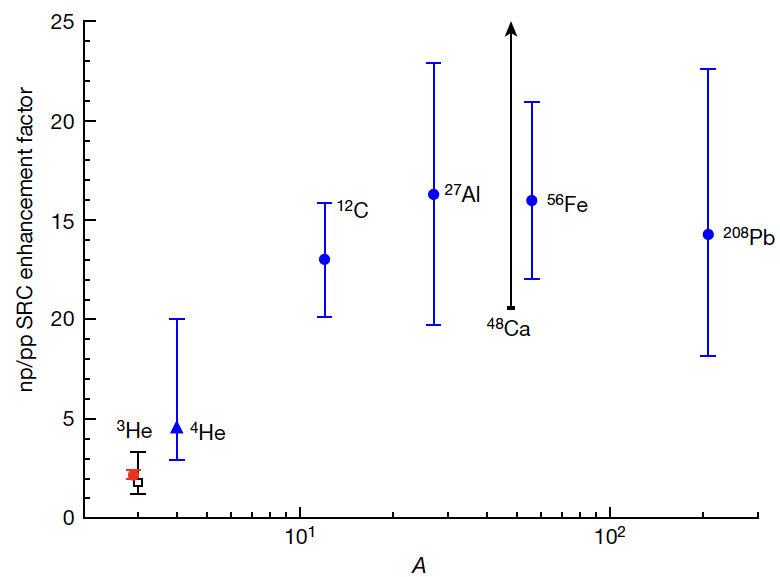

如图3展示了主要实验结果,其中红点为该实验测量的氦-3核中np-SRC和pp-SRC的增强比值为2.17:1──即短程关联后np/pp-SRC对之比(4.34:1)相较于单纯排列组合得到的np/pp对之比(2:1),除了实验误差远小于其他原子核的测量结果之外,最为关键的是该比值远小于其在重核中的比值。换一种说法,在重核中测量中只有3%的SRC对是pp或者nn配对,其他几乎都为np-SRC对,而新实验结果表明出于某种未知的原因,在氦-3核中pp更加容易形成配对(占了20%),远高于重核中的pp-SRC对。该实验结果揭示了我们现在连最简单原子核内部的核子间作用力都尚未理解,所以仍需设计新实验针对从轻核到重核中形成SRC对的概率分布进行更高精度的测量,从而发现不同原子核内更丰富的SRC性质;同时也需要继续完善理论模型,对从轻核到重核中的多体核力进行更加精确的计算,并逐渐理解核子内部的夸克结构对原子核的形成机制所带来的影响。

图3. 氦-3原子核内np-SRC和pp-SRC形成概率的比值(红点),和其他通过测量轻核到重核内末态SRC核子动量的实验结果(蓝点)

该实验结果已经以“镜像原子核氚和氦-3中发现的短程关联结构(Revealing the short-range structure of the mirror nuclei 3H and 3He)”为标题发表在《自然》(Nature)期刊上。

通讯作者为劳伦斯伯克利国家实验室&阿贡国家实验室的约翰·阿灵顿(John Arrington)博士;共同第一作者为新罕布什尔大学&劳伦斯伯克利国家实验室的李姝洁博士、劳伦斯伯克利国家实验室&麻省理工学院的雷伊·科鲁兹-托雷斯(Rey Cruz-Torres)博士、新罕布什尔大学&麻省理工学院的娜莎莉·桑铁斯特万(Nathaly Santiesteban)博士、清华大学&阿贡国家实验室的叶志鸿助理教授。该实验结果已经发表在《自然》(Nature)期刊上。叶志鸿是实验的共同发言人,也是实验设计,运行和数据分析等环节的主要协调人和主要任务执行者之一。在此研究基础上,今年叶志鸿和合作者在杰斐逊实验室提出了第二代Tritium实验的申请,直接观测氦-3和氚中的夸克结构及其原子核效应,目前实验已得到批准。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05007-2

供稿:物理系

题图设计:李娜

编辑:李华山

审核:吕婷

2022年09月13日 08:34:55