6月7日,清华大学生命科学院欧光朔教授和李雪明副教授课题组在《美国科学院院报》(Proc Natl Acad Sci USA)上在线发表了题为“肠道顶端表面原位结构揭示了微绒毛上存在纳米毛”(In situ structure of intestinal apical surface revealsnanobristleson microvilli)的论文。该论文运用上述技术管线发现了微绒毛表面存在新型生物结构的纳米毛,综合运用单细胞测序、基因组编辑和超分辨光学活体荧光成像等方法鉴定到形成纳米毛的关键基因,揭示了纳米毛调控微绒毛结构均一性的可能机理。

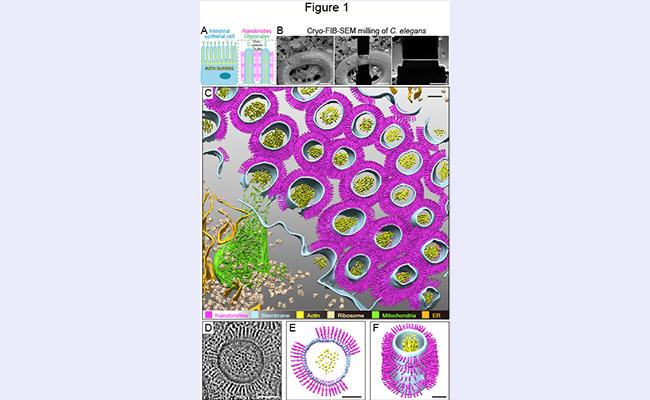

图1.对秀丽隐杆线虫肠道刷状边缘进行原位冷冻电子断层成像实验,发现微绒毛侧表面有纳米毛

肠道上皮细胞微绒毛是基于微丝束组装形成的细胞膜表面突起,在物质吸收、分泌和抵御外源病原菌侵染等生理过程中发挥重要作用。该文章发现线虫肠道微绒毛的外侧以辐射状的方式分布着大量的棒状结构(图1)。进一步用颗粒平均的方法(Subtomogramaveraging)计算出该结构长37.5纳米、直径4.5纳米,并有跨膜结构域。该工作鉴定出纳米毛的形成需要原钙粘附蛋白家族中的CDH-8蛋白,发现纳米毛的缺失会使得线虫生长速度变缓,并异常的产生Y型微绒毛,暗示微绒毛可能通过从顶端分裂的模式进行扩增,从而确保了微绒毛长度和形状的高度均一性。超分辨活体荧光时序成像拍摄到微绒毛在线虫体内可能的分裂过程,为微绒毛分裂模型提供了一定的直接证据。该研究还发现小鼠肠道微绒毛上存在类似的纳米毛结构,提示该生物结构的保守性。

清华大学生命学院的欧光朔教授和李雪明副教授是论文的通讯作者,生命学院2017级在读博士生朱昊,已毕业的2015级博士生李美静和2016级博士生赵瑞雪是该文章的共同第一作者。本研究工作得到了生命学院王宏伟教授、俞立教授、香港科技大学的张明杰教授、北京生命科学研究所的何万中教授的建议指导。本研究工作得到了清华大学冷冻电镜平台雷建林研究员、李晓敏高级工程师、李英博士的技术支持。本研究工作得到了清华-北大生命科学联合中心、科技部、国家自然科学基金委等相关机构的经费资助。

论文链接:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2122249119

供稿:生命学院

题图设计:任左莉

编辑:李华山

审核:吕婷

2022年06月13日 09:18:42