近日,清华大学医学院程功教授团队发现,寨卡病毒衣壳蛋白106位点从苏氨酸(T)到丙氨酸(A)的突变可促进寨卡病毒感染埃及伊蚊及哺乳动物宿主的能力大幅增强,为进一步理解寨卡病毒暴发流行提供了科学依据。10月8日,研究成果以“突变介导的寨卡病毒适应性进化促进病毒感染蚊虫和哺乳动物”(A mutation-mediated evolutionary adaptation of Zika virus in mosquito and mammalian host)为题的学术论文,发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。

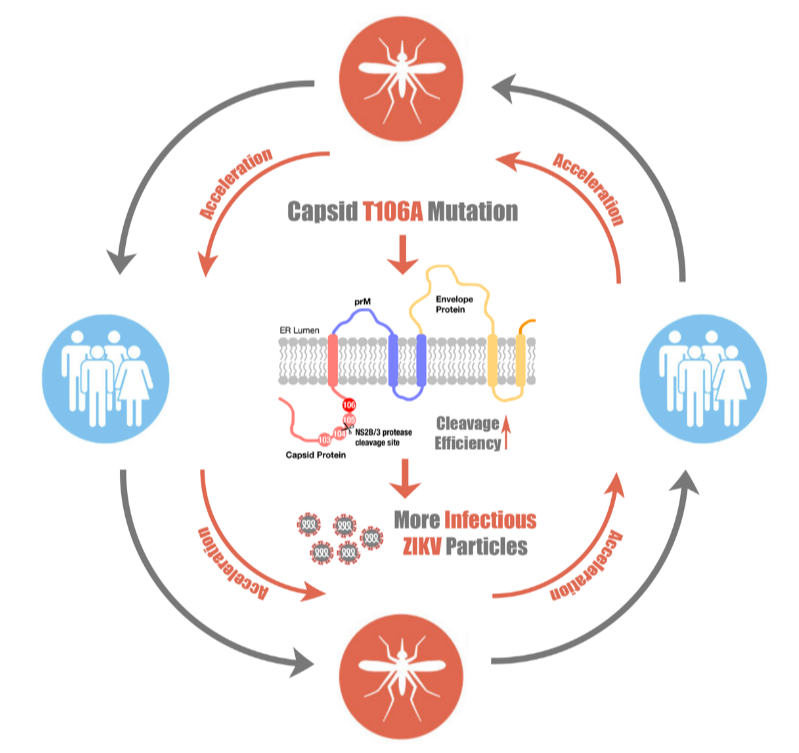

蚊媒病毒在宿主与蚊虫媒介之间传播循环,病毒在自然界中的传播效率取决于病毒适应宿主的能力。之前研究显示,病毒适应宿主的过程是通过不断获得有利于病毒感染及传播的突变来实现的。本项研究通过分支系统发育分析,在暴发流行的毒株中鉴定出七个稳定存在的氨基酸位点突变,利用反向遗传学手段得到单点突变病毒并比较它们在蚊虫与宿主中的感染与传播能力。研究发现,寨卡病毒衣壳蛋白(Capsid)第106个残基处的苏氨酸(T)到丙氨酸(A)突变促进了其在蚊虫、人类免疫细胞和小鼠模型中的感染。在“媒介-宿主-媒介”传播循环模型中,该突变体同样表现出了更高的传播效率及更强的感染能力。进一步机制研究表明,这一点突变可提高寨卡病毒NS2B-NS3蛋白酶对衣壳蛋白的切割效率,促进感染性病毒颗粒的组装,从而导致突变后的寨卡病毒对蚊虫和哺乳动物宿主的感染能力大幅上升(图1)。这一研究说明,寨卡病毒的适应性进化是促进寨卡病毒暴发流行的重要因素之一。

图1:衣壳蛋白T106A突变促进寨卡病毒感染与传播机制示意图

清华大学医学院程功教授为论文通讯作者,医学院博士研究生余茜为第一作者。来自美国德克萨斯大学医学部(UTMB)史佩勇(Pei-Yong Shi)教授、美国康涅狄格大学医学院王朋华教授、云南省畜牧兽医科学院王静林教授、中国科学院武汉病毒研究所单超研究员、清华大学医学院助理研究员朱毅斌和博士研究生麻恩浩为本论文合作者。该研究获得深圳湾实验室,科技部国家重点研发计划,国家自然科学委****基金、重点项目,清华大学春风基金,深圳市“三名工程”及云南省“程功专家工作站”联合资助。

论文链接:

https://www.pnas.org/content/118/42/e2113015118

供稿:医学院

编辑:温兴煜

审核:吕婷

2021年10月09日 11:21:31