离子阱体系是目前实现量子计算、量子模拟的主要技术路线之一。当前离子阱体系的一个重要的误差来源,是离子受到环境电磁噪声影响或与真空腔中残余的气体分子碰撞而被加热。为了提高量子计算的线路深度以及量子模拟所能研究的时间尺度,离子需要在实验过程中保持低温、稳定的状态。但是直接对全体离子进行激光冷却,将会破坏其内部能级编码的量子比特信息。因此,实验中需要采用协同冷却的方法,通过激光的频率或空间位置来选择性地冷却部分离子,并通过这些“冷却离子”来使其它编码量子比特的“数据离子”维持低温。

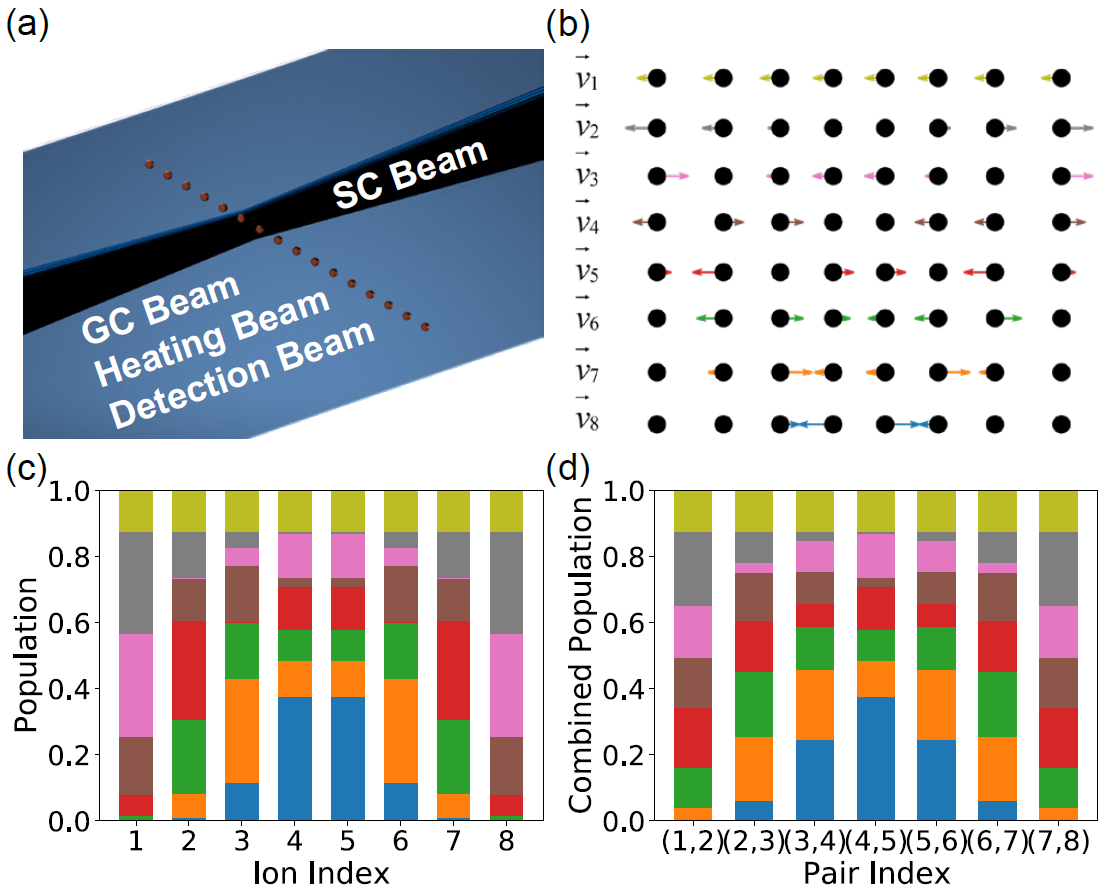

离子阱实验系统与多离子集体振动模式示意图

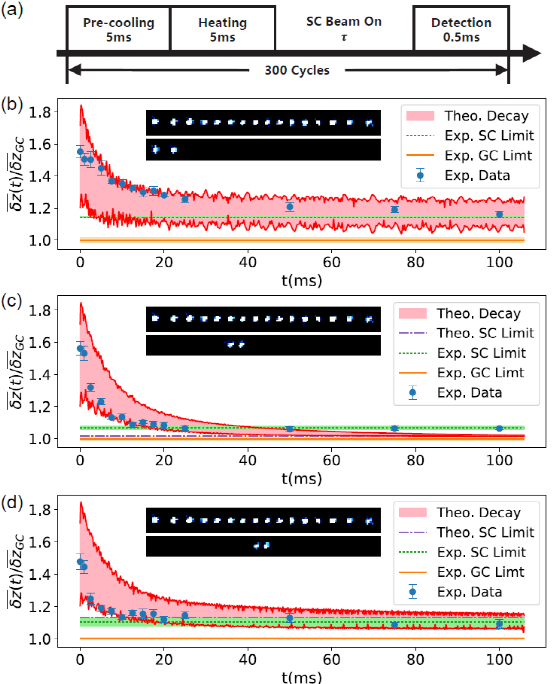

此前,在离子阱系统中仅实现过小规模离子阵列的协同冷却。为了进行大规模的量子计算和量子模拟,需要进一步增加系统中的离子数。而随着离子阵列的规模扩大,多离子的集体振动模式也变得越来越复杂,使得通过少数离子进行协同冷却的效率降低。在这项工作中,研究人员通过分析一维长离子链的集体振动模式,优化设计出最佳的若干个相邻的“冷却离子”,对整个离子链进行协同冷却。研究人员还从实验上演示了该方案,利用两个优化设计的相邻“冷却离子”,对8到28个离子的一维离子链进行了高效的协同冷却,达到了接近全局多普勒冷却极限的冷却效果。该实验对于保持大规模离子阵列的稳定性、实现未来的大规模量子计算和量子模拟,具有重要意义。

测量协同冷却的动力学过程

该成果的研究论文《实验实现囚禁离子晶格上的多离子协同冷却》(Experimental Realization of Multi-ion Sympathetic Cooling on a Trapped Ion Crystal)刊发于物理学权威期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。该论文共同第一作者为交叉信息研究院博士生毛志超和许钰梓,通讯作者为段路明教授、吴宇恺助理教授和周子超副研究员。其他作者包括交叉信息研究院博士生梅全鑫、赵文定、姜越,实验员常秀英,副研究员何丽、姚麟,以及北京大学物理学院本科生王玉(现为哈佛大学物理系博士研究生)。

该工作得到了北京量子信息研究院、国家重点研发计划、教育部量子信息前沿科学中心、清华大学自主科研计划、清华大学水木****计划和博士后国际交流计划引进项目的资助与支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.143201

供稿:交叉信息研究院

编辑:李华山

审核:吕婷

2021年10月04日 08:13:44