清华大学环境学院饮用水安全团队陈超副研究员专注亚硝胺研究工作十余年,针对我国饮用水中的亚硝胺现状、前体物来源和控制技术开展了大量研究。近年来检测发现,我国不少城市的水源地中既有亚硝胺前体物,也有已经形成的亚硝胺,大大增加了研究的复杂性和迫切性。

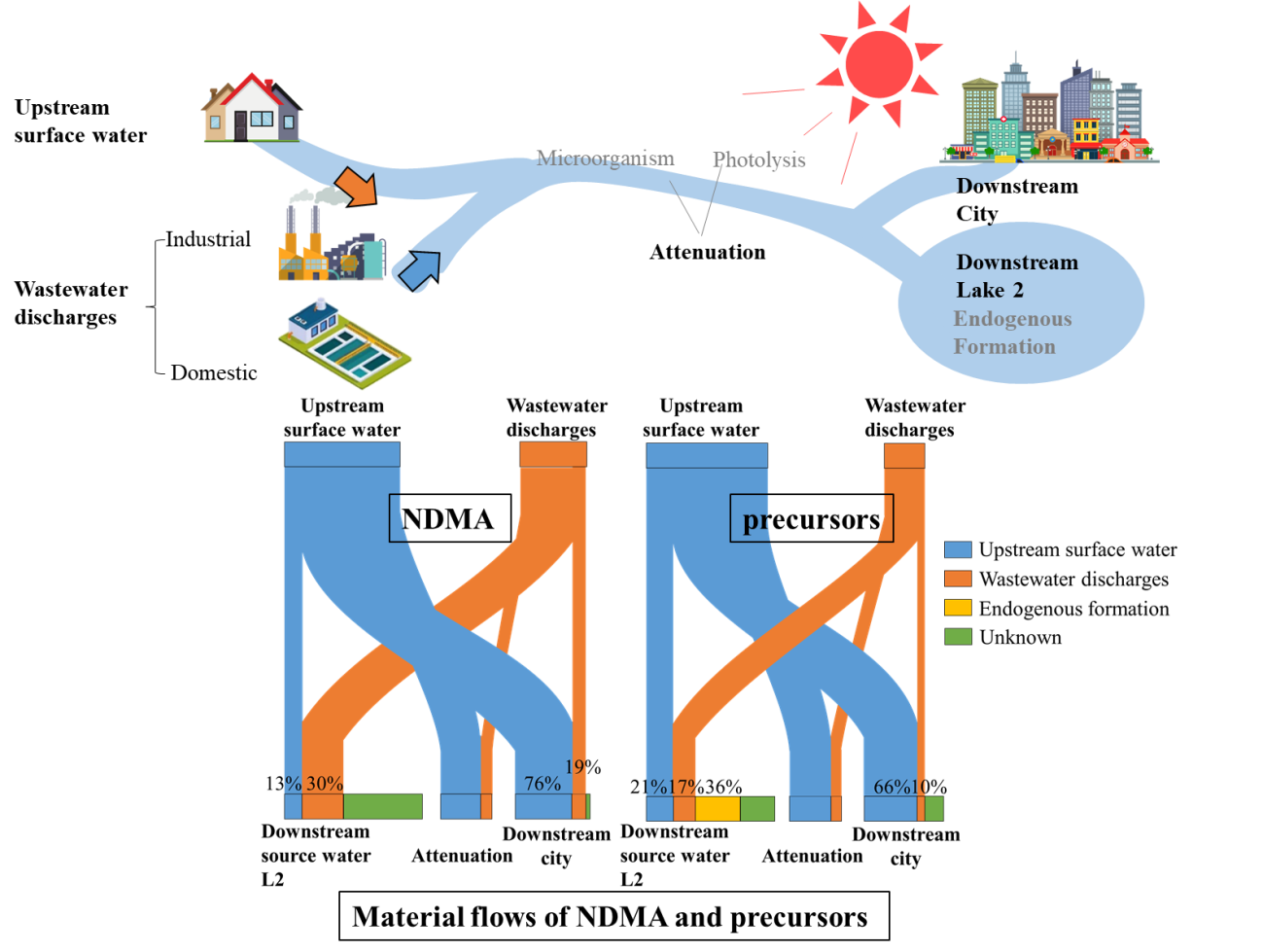

该团队以我国华东某城市为研究对象,在全市范围内设置了50多个代表性的河网采样点、30多个污废水采样点以及2个水源地点位。根据水质检测结果和径流及排水流量数据,对该河网城市各径流逐一进行源和汇中亚硝胺及前体物的负荷计算。同时,逐小时计算亚硝胺在天然水体中的光解、生物降解等自然衰减情况。此外,根据团队提出的微生物代谢氨基酸生成亚硝胺及其前体物的新机制,估算城市水系统和水源地中的内源生成情况。将上述径流机制、自然衰减机制和内源生成机制的结果汇总后,最终得到该城市水系统中亚硝胺及前体物的物质流,并进行定量化源解析。

研究结果表明,上游地表径流向位于该城市下游的某水源地汇入了13±4%的NDMA和21±3%的NDMA前体物;该城市的生活污水和工业废水排放向下游水源地汇入了30±8%的NDMA和17±2%的NDMA前体物;水源地自身的微生物代谢最多可贡献36%的NDMA前体物。因此,上游地表水汇入和当地污废水排放是下游水源地中重要的NDMA来源;上游地表水汇入、当地污废水排放和水源地自身的微生物代谢是重要的NDMA前体物来源;自然衰减机制仅去除了部分径流机制带来的污染物负荷。研究表明,不仅要关注供水系统内作为新型消毒副产物的亚硝胺类生成,也要关注水环境中作为新型污染物的亚硝胺排放。本研究工作为全面、系统认识饮用水亚硝胺风险的来源,制订针对性的控制策略提供了重要的技术思路。

某城市水系统中NDMA及其前体物的源解析结果

2021年3月22日,团队在环境与市政领域权威期刊《有害物质期刊》(Journal of Hazardous Materials)上在线发表题为“我国东部某城市流域中亚硝胺及其前体物的来源与迁移转化研究”(Quantitative Analysis of Source and Fate of N-nitrosamines and their precursors in an urban water system in East China)的论文,在国内外首次开展城市尺度的亚硝胺及前体物的定量化源解析研究。

环境学院陈超副研究员为该论文的通讯作者,博士生邱玉为第一作者。本研究得到了国家自然科学基金、国家水专项、清华大学自主科研计划、深圳市基础研究计划和环境模拟与污染控制国家重点联合实验室自由探索课题等项目的支持。团队相关研究工作为有关部委和部分城市应对亚硝胺风险,提升饮用水水质提供了技术支撑。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125700

供稿:环境学院

编辑:李华山

审核:吕婷

2021年03月25日 09:09:18