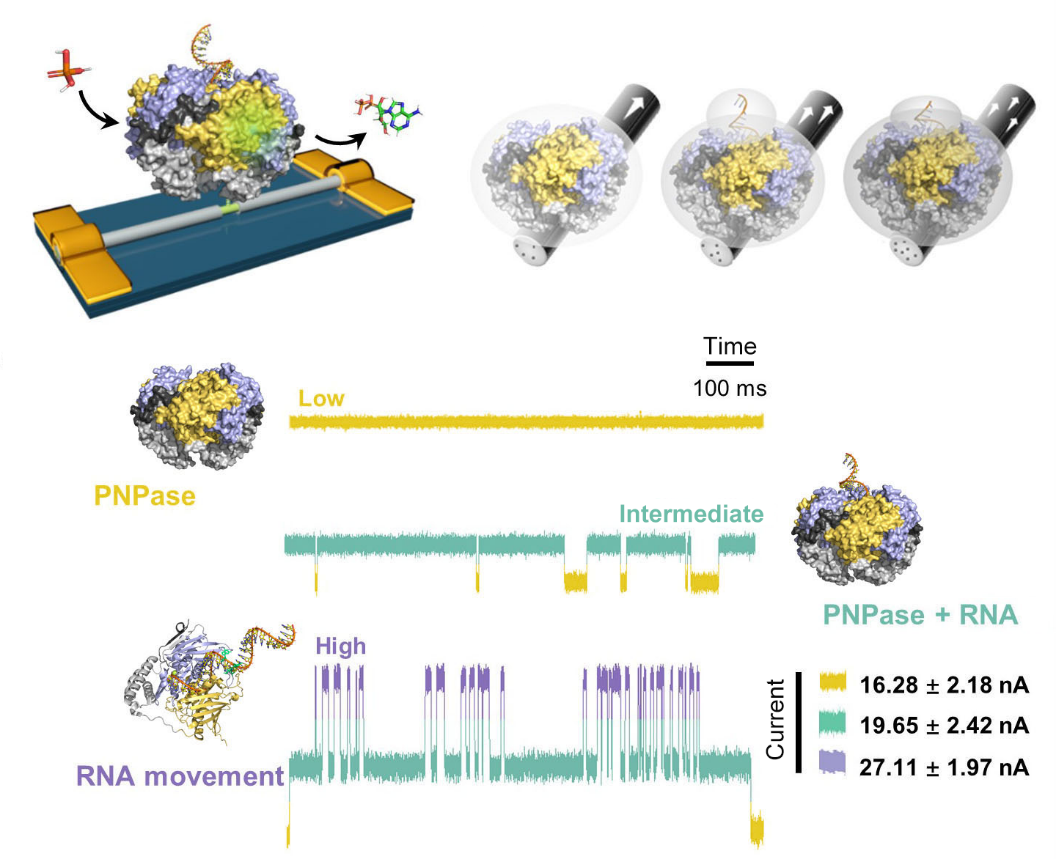

图1. 单分子器件的结构示意图以及单个碱基降解事件电学检测捕获过程

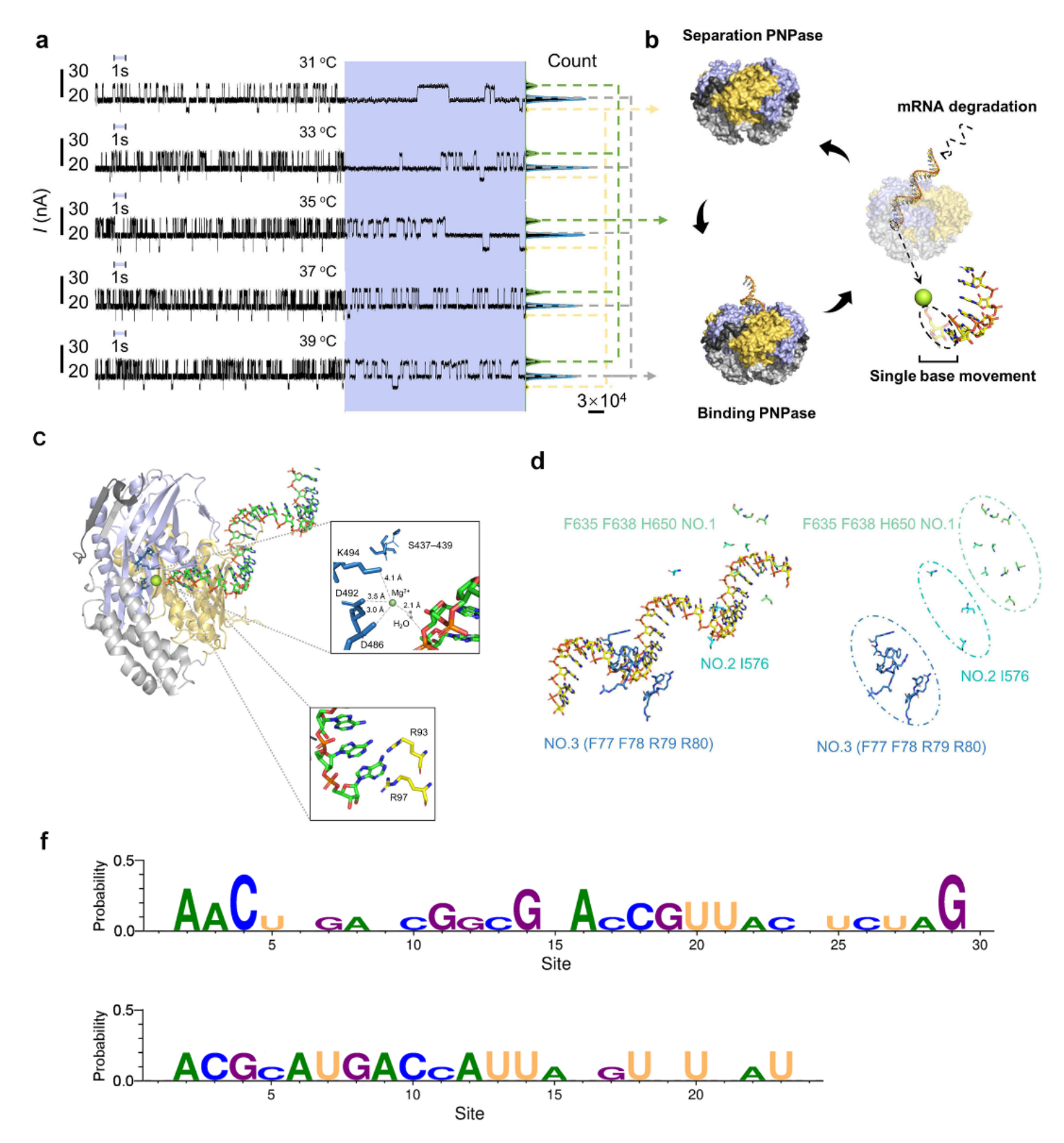

在对单个PNPase与RNA底物分子的结合实验研究过程中,课题组发现PNPase外切酶对于RNA底物的结合稳定性受到温度、pH以及催化金属离子的影响,而这些影响主要是源于蛋白分子中结合区域氨基酸的电荷和络合结构稳定性(图2)。在稳定的结合条件下,他们进一步观察到,在单个PNPase外切酶对RNA分子的单碱基降解过程中,活性位点区域R93和R97氨基酸对单个碱基水解事件的发生起到了关键性的作用,并通过位点突变实验进一步证实了这一重要生理现象。随后,他们提出了PNPase外切酶单碱基降解反应的新机制:在PNPase内RNA结合位点的一侧,Mg2+通过氢键与H2O分子以及RNase PH1结构域内的残基K492、D486和K494络合;而在另一侧,3'端初始核苷则通过氢键与RNase PH2结构域内的R93和R97残基配位结合;随后,被活化的配位H2O分子通过氢键成功桥连在了Mg2+和磷酸二酯键之间;最后,磷酸二酯键在被捕获结合到S437-439的磷酸分子作用下成功水解(图2)。基于这些原始的发现,并结合对测试数据的大量计算,在对均质和异质RNA序列的测试和数据分析过程后,他们成功区分到序列中不同核苷的结合事件,并绘制出了不同核苷结合事件的指纹图谱。通过实时和快速的电学检测,他们将一组具有转录组信息(mccA gene)和人工设计的RNA序列分别进行测试分析,依靠大量的指纹图谱和对单碱基事件的统计计算和分析,成功实现了对序列中单个碱基位点高效鉴别,并分别实现了序列中79.17%(mccA gene)和80%(合成序列)碱基位点的有效区分(图2)。

图2. PNPase外切酶单碱基捕获事件和异质RNA序列的测试

这些结果证明了该电学检测技术的单分子精度,并显示了单个外切酶修饰的纳米器件在单碱基分辨率下区分不同核苷的能力。这种单分子检测方法展示了一种以独特的角度来揭示生物酶分子的本征反应机制,进而发展快捷低成本的基因直接测序方法。该工作于2023年2月1日以“Single-exonuclease nanocircuits reveal the RNA degradation dynamics of PNPase and demonstrate potential for RNA sequencing”为题,在线发表在Nature Communications【Nat. Commun.14, 552 (2023)】期刊上。

以上工作的第一作者是郭雪峰课题组联合培养的北京科技大学博士生杨志恒。郭雪峰和李立东为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金委、科技部和北京分子科学国家研究中心的联合资助。