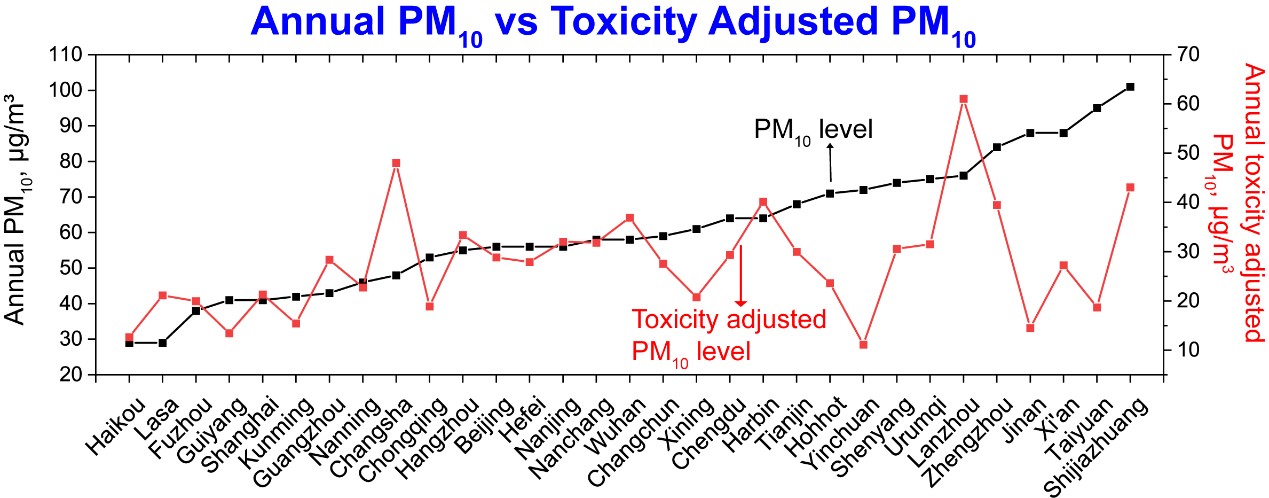

图1 年均PM10浓度与经毒性调整的PM10水平

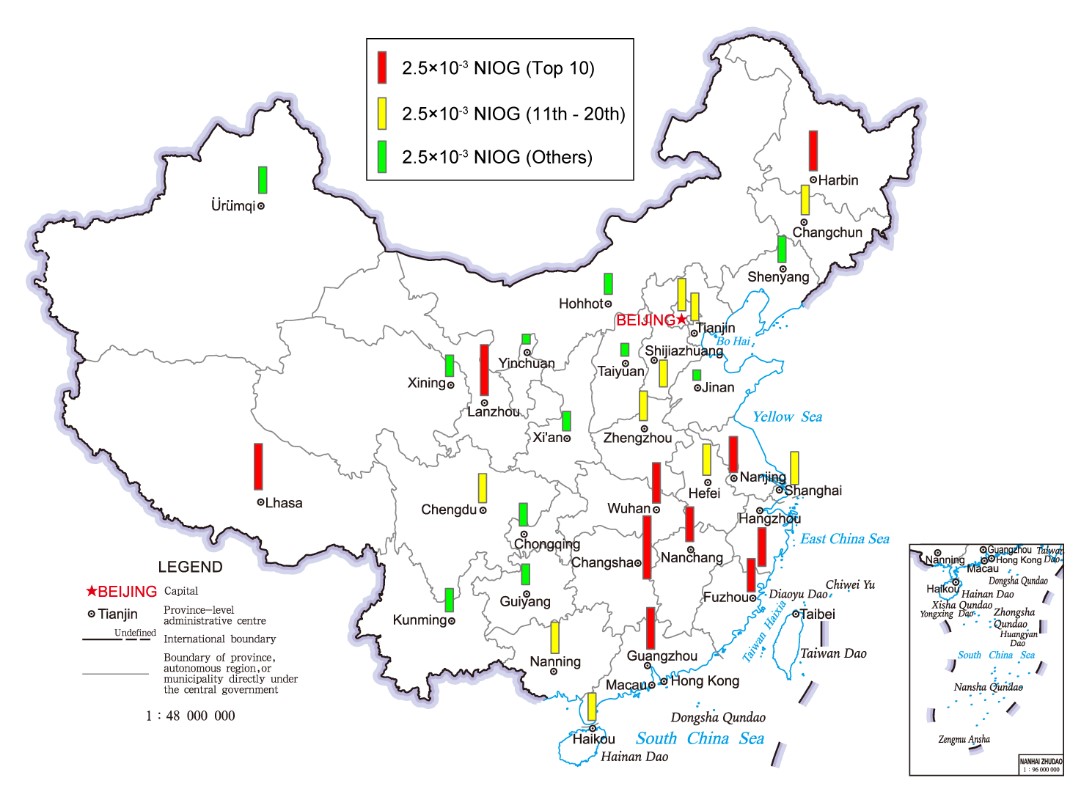

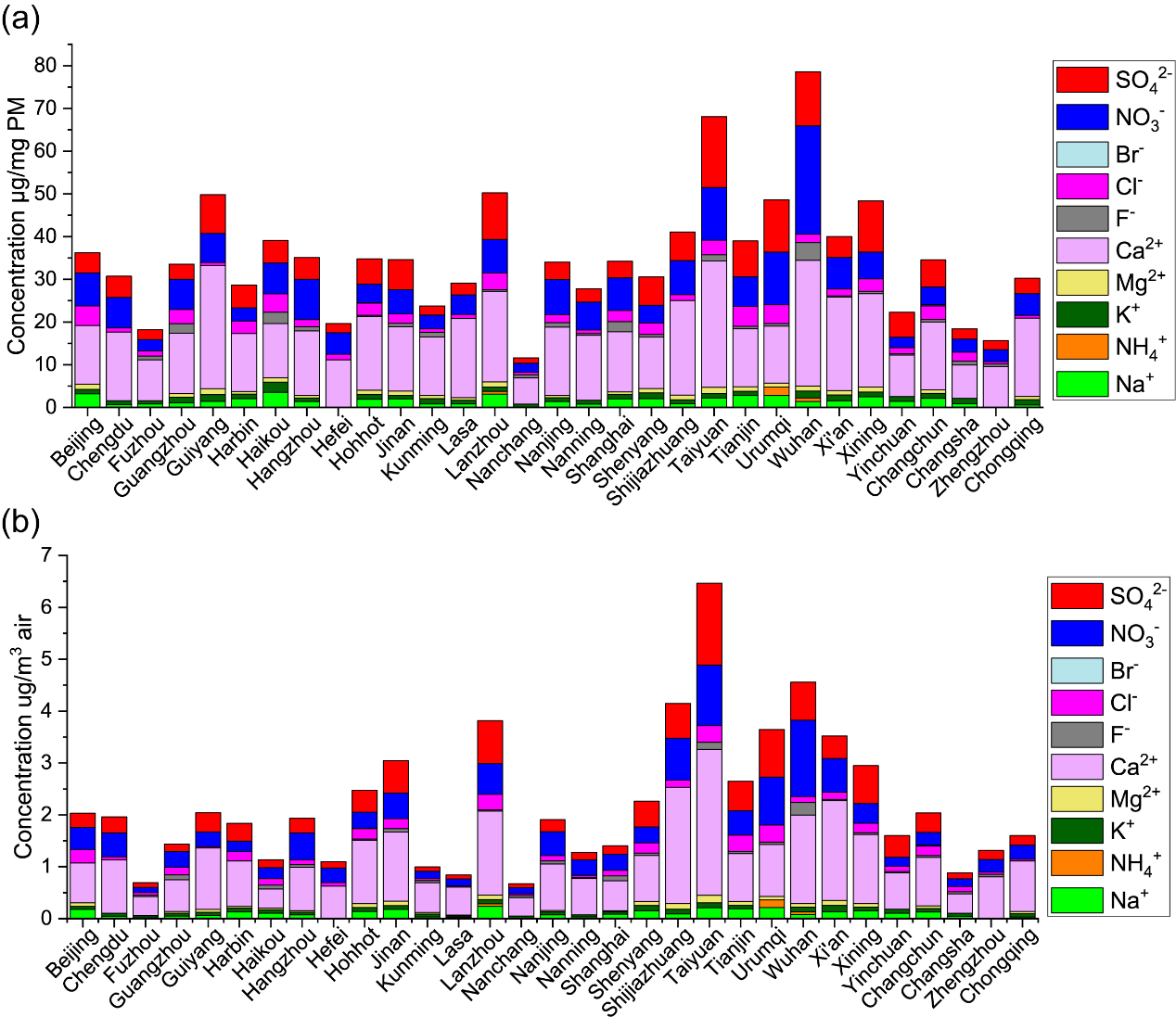

中国过去10年在大气污染控制方面取得了重要的进展。然而目前的控制与评价的主导标准依然是大气颗粒物的质量浓度,还没有将颗粒物的毒性纳入考量。此前,北京大学环境科学与工程学院要茂盛教授团队已经发现全球19个城市的颗粒毒性差异很大(Li et al,2019)。该团队在之前实验室研究的基础上,利用同样的方法(汽车空调过滤膜)收集了来自中国31个主要城市的465个汽车空调过滤膜进行分析。二硫苏糖醇(DTT)实验结果显示,中国不同城市的归一化颗粒物毒性(Normalized PM toxicity, NIOG)存在显著差别,差异高达6.5倍,长沙颗粒物毒性最高(4.99×10-3),而银川的最低(7.72×10-4)(图1,2)。统计分析显示NIOG与年PM10浓度有显著的负相关关系(r = -0.416, p = 0.020)。研究结果也显示,中国31个城市PM中不同元素和水溶性离子的浓度相差好几个数量级(图3,4)。我们进一步的研究结果表明,毒性差异与颗粒物的生物化学组分差异有关,颗粒物中真菌和水溶性SO42-等成分可能在颗粒物毒性中发挥重要作用。

图2 中国大陆31个主要城市大气颗粒物氧化潜释(NIOG)(注:本地图由自然资源部审图号GS(2019)1673标准地图改编而成,底图未作任何修改,标准大小为126*92mm)

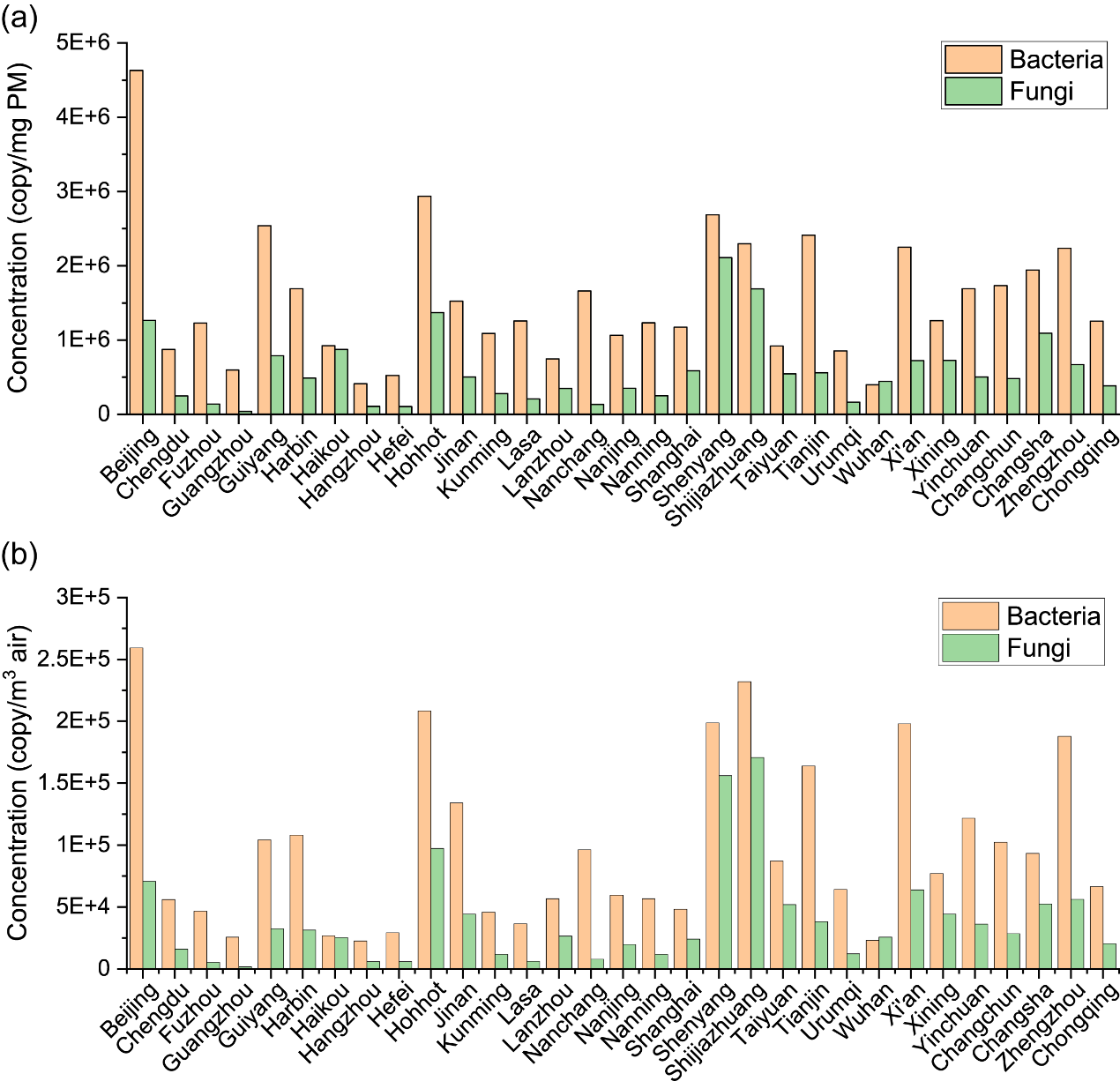

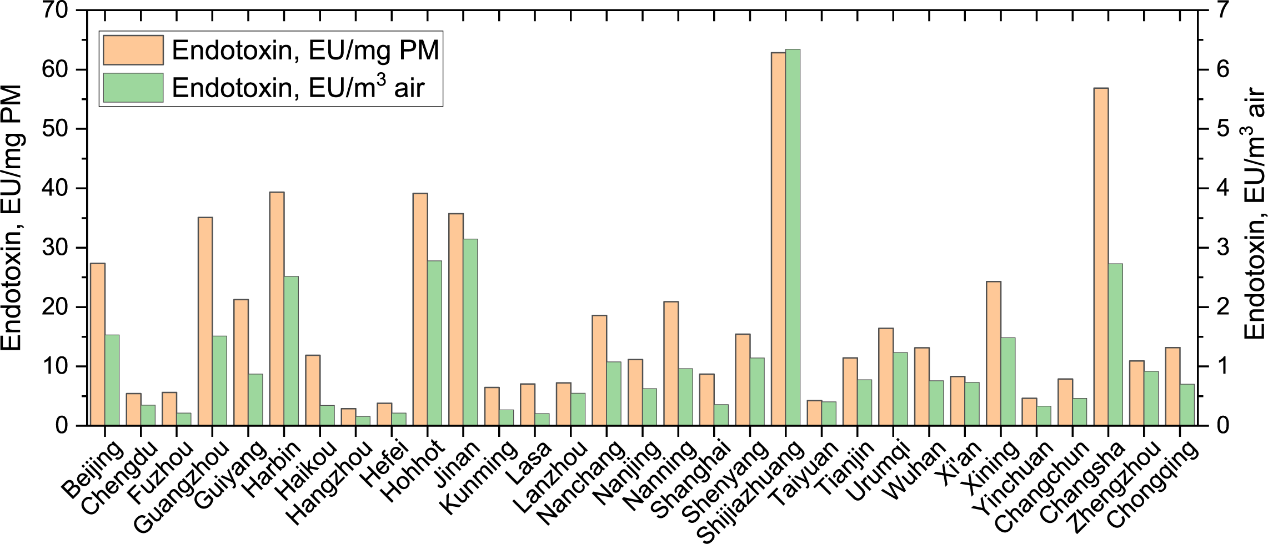

在中国31个城市中,qPCR结果显示,中国31个城市的细菌和真菌总水平差异为10—100倍(图5)。鲎试剂(LAL)实验结果表明PM内毒素浓度范围为2.88 EU/mg PM(杭州)至62.82 EU/mg PM(石家庄)(图6)。这些结果揭示在不同城市每日吸入不同剂量的真菌和内毒素。这些物质都是对人体有重要影响的颗粒物的生物成分。统计分析显示,PM中化学成分(水溶性离子和微量元素)和生物成分(真菌、细菌和内毒素)的浓度与一些气象因子和SO2等气体污染物显著相关。团队实验室在动物水平上的毒理实验的初步结果也同样显示这些城市颗粒物毒性存在显著差别。因此,针对中国不同的城市用同样的颗粒物质量浓度标准来制定大气污染控制政策存在明显的片面性,存在控制要求上的不平衡。对于颗粒物毒性高的地方,可以提高颗粒物浓度的标准要求,从而可以更好地保护人体健康。对于颗粒物毒性相对较低的城市,可以稍微放宽颗粒物的标准,在保障人体健康的基础上,能更好地保护经济。真正考虑到毒性的差别才能做到大气污染的精准防控(经济与健康的权衡)。该项研究工作的成果不但提供了这些工作的科学依据,同样也为实现这些目标提供了重要的参考。

研究成果以“Ambient particle composition and toxicity in 31 major cities in China”为题近日在线发表在Fundamental Research刊物上。论文的第一作者为北大环境学院博士生张璐,北大要茂盛教授为通讯作者。该项目主要得到国家自然科学基金委资助项目(基金号92043302)与国家自然科学基金委国家****科学基金(基金号21725701)的资助。

图3 中国大陆31个主要城市大气颗粒物水溶性离子浓度

图4 中国大陆31个主要城市大气颗粒物元素浓度

图5 中国大陆31个主要城市大气颗粒物中细菌真菌浓度

图6 中国大陆31个主要城市大气颗粒物中内毒素浓度

相关参考文献

Jing Li, Haoxuan Chen, Xinyue Li, Minfei Wang, Xiangyu Zhang, JunjiCao, Fangxia Shen, Yan Wu, Siyu Xu, Hanqing Fan, Guillaume Da, Ru-jin Huang, Jing Wang, Chak K. Chan, Alma Lorelei De Jesus, Lidia Morawska, and Maosheng Yao (2019), Differing Toxicity of Ambient P articulate Matter (PM) in Global Cities. Atmospheric Environment,212, 305-315。DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.05.048

Lu Zhang,Maosheng Yao,Ambient particle composition and toxicity in 31 major cities in China,Fundamental Research,DOI:https://doi.org/10.1016/j.fmre.2022.10.004