为了系统地评估纺锤体置换技术对于人类胚胎发育的影响,同时判断纺锤体置换技术是否具有临床转化价值和安全性,北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)汤富酬团队与解放军总医院第七医学中心商微团队合作,2022年8月16日在Plos Biology上在线发表了题为“Single-cell multiomics analyses of spindle-transferred human embryos suggest a mostly normal embryonic development”的研究论文。考虑到囊胚期是辅助生殖过程中胚胎在体外发育的最晚阶段,囊胚的质量是临床评价是否进行胚胎移植的重要指标,对能否完成正常分娩至关重要,因此该研究对23个纺锤体置换技术构建的人类囊胚(纺锤体置换组)和23个仅接受了单精子显微注射(intracytoplasmic sperm injection,ICSI)的对照囊胚(ICSI组)进行了高精度的单细胞多组学测序(scTrio-seq2),从转录组、DNA甲基化组和基因组(拷贝数变异)三个层面进行分析,解析了纺锤体置换技术构建的人类胚胎在囊胚期的发育特征。

1.纺锤体置换囊胚的三种谱系细胞与对照囊胚中对应谱系细胞具有非常相似的基因表达特征。首先,该研究通过高质量的转录组测序数据将收集的胚胎细胞鉴定为上胚层(epiblast, EPI)、原始内胚层(primitive endoderm, PE)和滋养外胚层(trophectoderm, TE)三个谱系,每种谱系的细胞特异性表达对应的经典标志基因。回归分析显示纺锤体置换组和对照组细胞的三个谱系间基因表达水平存在非常高的相关性(R2>0.9),下采样分析表明相关系数与样本细胞数正相关,原始内胚层细胞相关系数略低于滋养外胚层和上胚层细胞的原因在于细胞数目较少,而非组内异质性大。两组间对应三个谱系的差异表达基因数均不超过24个(占平均检测到的基因总数的24/7683="0.31%),提示纺锤体置换囊胚与对照组囊胚的基因表达特征是近乎一致的(图1)。此外,基因表达水平和转录调控网络的t-SNE聚类和层次聚类分析结果显示,细胞可以按照谱系聚类,而纺锤体置换组和对照组细胞很好地混合在一起,表明纺锤体置换囊胚的三种谱系细胞与对照组基因表达特征一致,没有明显异常。

图1 纺锤体置换囊胚和ICSI对照囊胚转录组的对比分析

进一步研究人员依据性连锁基因的表达水平推断了每个胚胎的性别,发现性别比例是差异表达基因分析中的混杂因素(图2),即性连锁基因在纺锤体置换囊胚和ICSI囊胚中的差异表达是两组胚胎的性别比例不均衡导致的。分析每个差异表达的性连锁基因在不同性别不同谱系细胞间的表达水平,得出XIST、VCX2、VCX3B、EIF1AY、RPS4Y1和DDX3Y均未显著性差异表达(校正后P值>0.05或差异倍数<2)。即在排除性别因素后,纺锤体置换囊胚与对照囊胚有着极其相似的转录组特征。

图2 纺锤体置换囊胚和ICSI对照囊胚的性别推断及性连锁差异基因分析

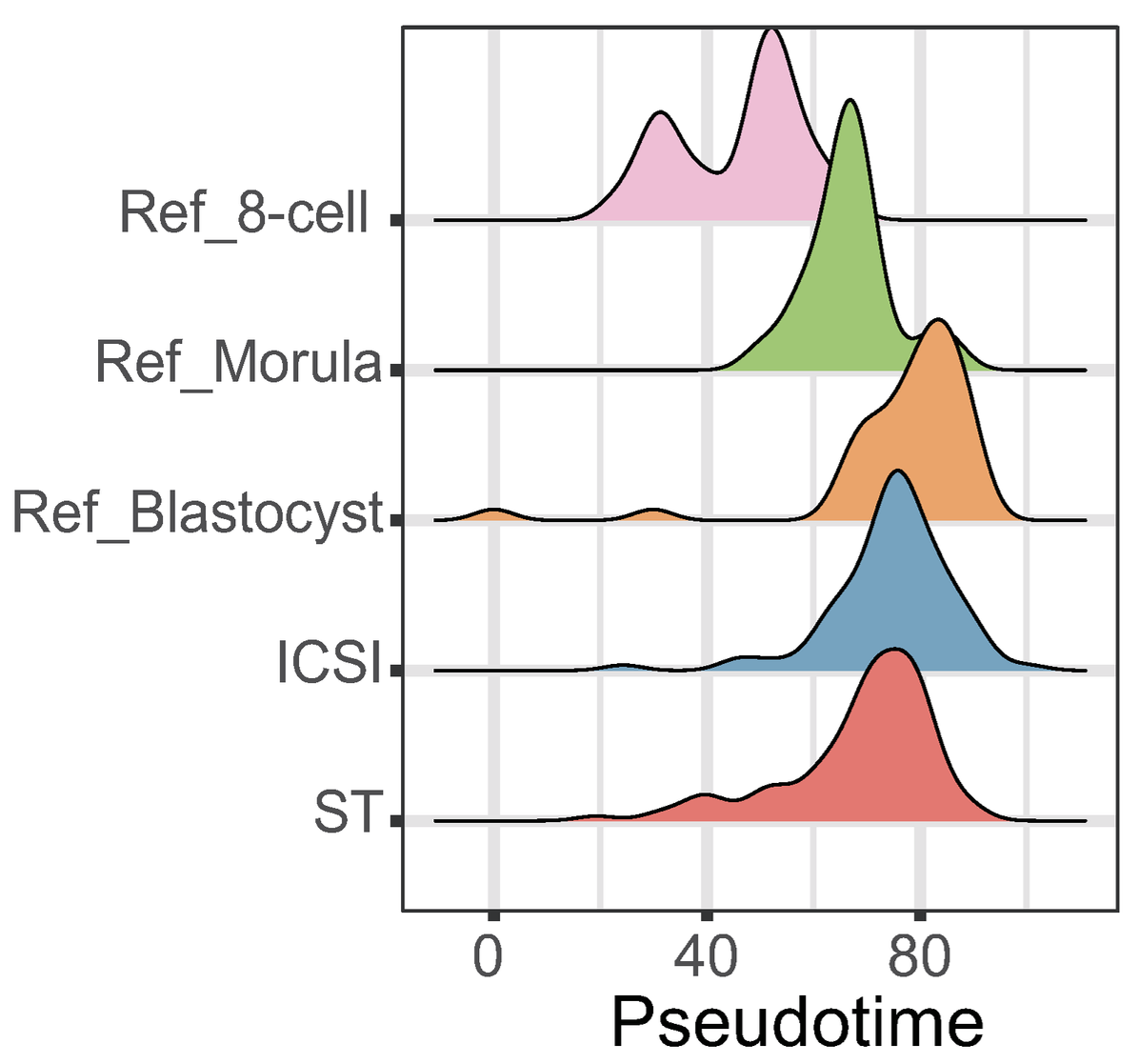

2.纺锤体置换囊胚中滋养外胚层细胞发生了基因组DNA去甲基化的轻微延迟。研究人员发现,纺锤体置换囊胚细胞的基因组DNA甲基化水平略高于对照组,这些高甲基化区域主要富集在重复元件当中。利用单细胞多组学分析的优势,将拥有DNA甲基化测序数据的细胞依据对应的转录组数据鉴定为EPI、PE和TE细胞并分别分析,纺锤体置换囊胚的上胚层和原始内胚层细胞的基因组甲基化水平与对照组相当,仅滋养外胚层细胞的基因组甲基化水平相对于对照组稍高(2.4%)。考虑到人类胚胎在着床前发育阶段经历了大规模的基因组去甲基化过程,研究人员推测纺锤体置换囊胚可能存在轻微的基因组去甲基化延迟。为了验证这一点,该研究利用团队此前发表的人类着床前胚胎的DNA甲基化组数据作为参考,用DNA甲基化数据推断了拟时间轨迹,结果显示纺锤体置换囊胚在发育时间轴上相较于对照组囊胚更接近于稍早的发育阶段,印证了此前的猜想(图3),这种基因组去甲基化轻微延迟可能会在胚胎着床的窗口期得到补偿。同时,DNA去甲基化的延迟是纺锤体置换囊胚整体的趋势,并非由于一部分胚胎或者一个胚胎中一部分细胞的异常DNA高甲基化水平引起的。

图3 纺锤体置换囊胚和ICSI对照囊胚的DNA甲基化的拟时间轨迹

3.纺锤体置换操作未破坏囊胚基因组的完整性和稳定性。针对基因组(拷贝数变异)的分析显示纺锤体置换囊胚中非整倍体细胞比例相较于ICSI对照囊胚虽然有轻微增多(22.7% vs. 17%),但是不具有统计学显著性(p="0.99)(图4)。拷贝数变异的发生是散在的,无成簇聚集的现象,且已有研究表明人类着床前胚胎中很多细胞存在拷贝数变异,因此该研究表明纺锤体置换这项操作没有显著增加胚胎的拷贝数变异发生的频率。

图4 纺锤体置换囊胚和ICSI对照囊胚的拷贝数变异分析

4.多组学整合分析揭示纺锤体置换囊胚与对照囊胚的胚胎发育特征一致。最后,该研究将三个组学层面进行整合,探究了基因表达与拷贝数变异之间的关系,发现基因表达水平与染色体拷贝数之间存在正相关性,但由于拷贝数变异发生位置的差异,不同染色体基因表达水平受到的影响程度不同。并且该研究将DNA甲基化数据和转录组数据进行整合,利用多组学因子分析推断出了一系列潜在的影响因子,根据因子1和因子2(或因子1和因子5)的K均值聚类和所有因子的UMAP聚类可以将细胞区分为三种不同的细胞谱系,但在任何一种分析中,纺锤体置换胚胎细胞和对照组胚胎细胞始终聚在一起,表明纺锤体置换囊胚在多个组学层面的胚胎发育特征与对照组囊胚是相似的(图5)。

图5 转录组和DNA甲基化组的整合分析

综上所述,该研究提供了首个针对纺锤体置换技术全面、系统的单细胞多组学分析,从转录组、DNA甲基化组和基因组(拷贝数变异)三个层面表明该技术在人类着床前胚胎中是安全的:通过纺锤体置换技术获得的人类重构囊胚具有与对照囊胚基本一致的基因表达模式且其核基因组保持完整,未发现非整倍体细胞比例的显著增加,仅在滋养外胚层细胞中存在基因组DNA去甲基化的轻微延迟(图6)。该研究对纺锤体置换技术对人类胚胎发育的影响进行了深入的科学评估,对推进通过辅助生殖技术阻断线粒体DNA突变相关疾病的临床转化具有借鉴意义。

图6 论文研究框架及主要发现

北京大学博士生祁淑悦、薛晓慧,以及解放军总医院第七医学中心博士后王伟、纽约新希望生殖医学中心吕卓为该论文的并列第一作者。北京大学生物医学前沿创新中心汤富酬教授和解放军总医院第七医学中心妇产医学部副主任商微教授为该论文的共同通讯作者。该研究项目得到了国家重点研发计划和北京未来基因诊断高精尖创新中心(ICG)的支持。