针对上述问题,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋课题组从结构基元的角度出发,设计和制备了含有两种超结构基元(Li@Mn6与Sb@Ni6)的新型层状富锂正极材料Li(Li1/6Mn1/3Ni1/3Sb1/6)O2(图1)。通过同步辐射X射线衍射与球差矫正透射电子显微镜发现两种超结构基元在材料结构中实现了均匀的分散,产生了大量的边界。通过第一性原理相关计算发现,边界上O离子具有更接近费米能级的电子态密度,与之相连的Li离子更容易实现可逆脱嵌。因此,相对于由一种结构基元组成层状正极材料的Li3Ni2SbO6, 该材料表现出了更多的放电容量和优良的循环稳定性。相关研究成果于2020年发表在国际顶级期刊《纳米能源》(Nano Energy,DOI:10.1016/j.nanoen.2020.105157)上。

图1. 由两种超结构基元(Li@Mn6与Sb@Ni6)复合得到的新型富锂正极材料Li(Li1/6Mn1/3Ni1/3Sb1/6)O2的设计示意图

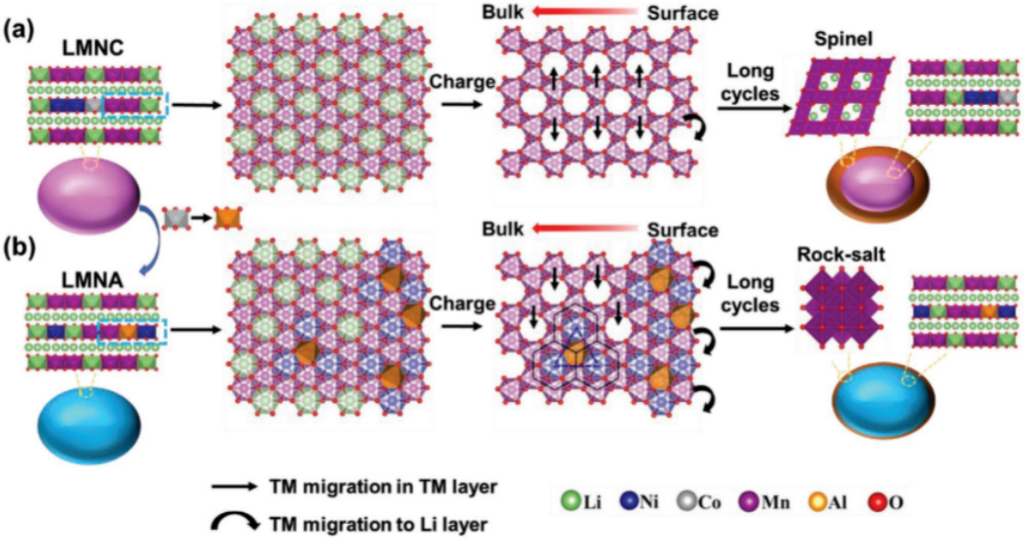

随后,通过Al调控Li@Mn6超结构基元,团队开发一种新型的无钴富锂层状正极材料Li[Li1/4Mn1/2Ni1/6Al1/12]O2(LMNA) (图2)。通过同步辐射XRD结合精修结果与球差电镜结果,发现引入的Al占据了Li@Mn6超结构基元中Mn的位置,同时导致了过渡金属层内的Li/Ni反位,对原有的Li@Mn6超结构基元进行了一定的修饰。通过Al对Li@Mn6超结构基元的修饰,抑制了该材料在循环过程中的相转变,使其在兼具高容量的同时实现了在高倍率下的长循环稳定性。相关研究成果于2021年发表在国际顶级期刊《先进能源材料》(Advanced Energy Materials,10.1002/aenm.202101962)上。

图2. Al取代增强了无钴富锂层状正极材料LMNA的结构稳定性

基于上述研究积累与认知,近日,团队提出了一种稳定富锰正极材料层结构的新策略,即通过分散过渡金属层内的Li@Mn6超结构基元来抑制电化学循环过程中的晶格氧流失、不可逆结构相变和Mn元素迁移和溶出等问题(图3),从而实现高容量(251 mA h/ g )、高能量密度(791 W h /kg)、高层结构的稳定性以及电化学的长循环稳定性。这项工作对于设计和发展下一代具有高能量密度和阴离子可逆变价的锂离子电池正极材料具有重要的参考价值。相关研究成果发表于国际知名学术杂志Cell子刊Chem上(Chem,DOI: 10.1016/j.chempr.2022.04.012)上。

图3. 离散的Li@Mn6超结构基元有利于稳定富锰正极材料的层结构

这系列研究成果由潘锋教授团队完成。Chem文章的第一作者是博士生黄伟源。工作得到广东省重点实验室的支持和深圳创新委科研项目支持。