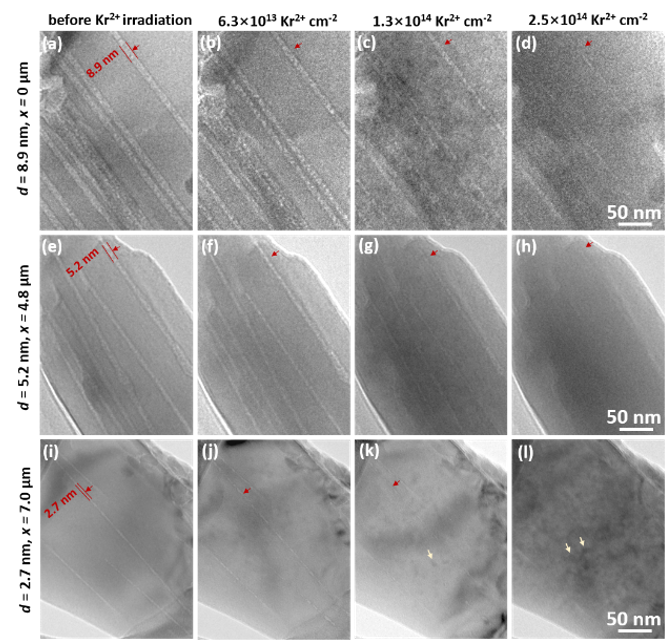

中科院青藏高原所新生代环境团队、青藏高原地球科学卓越创新中心李伟星研究员及合作者,利用俄罗斯杜布纳联合核子研究所、哈萨克斯坦核物理研究所快重离子加速器,以及美国阿贡实验室原位辐照等大型科学装置,通过连接透射电镜与离子加速器,首次观察到核径迹在高能离子轰击下半径缩小、长度变短的完整过程(图1)。这一创新方法直观地研究“未蚀刻”径迹辐照退火效应,解决了“蚀刻”方法无法区分辐照退火和热退火的难题。

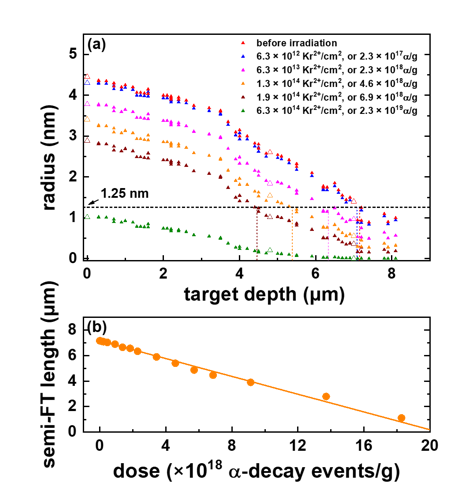

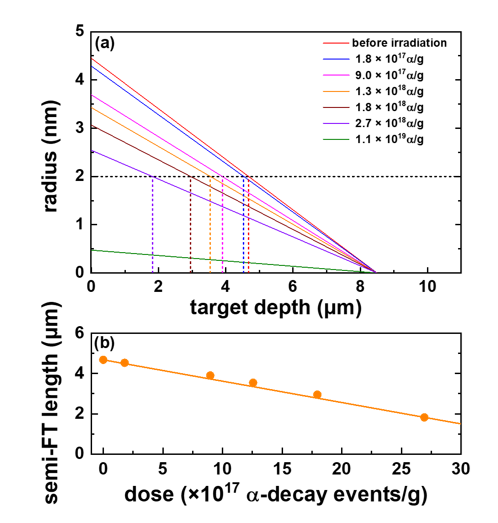

原位辐照和量化分析(图2,图3)结果显示,α反冲核的核碰撞导致裂变径迹破碎、缩小,阻碍蚀刻液前进以及缩短蚀刻径迹长度。另外,锆石的α-辐照退火效应比磷灰石更灵敏,且铀和钍的含量比磷灰石高。因此,在裂变径迹实践应用中,需要考虑锆石的α-辐照退火效应。

该研究成果近期以“Alpha-decay induced shortening of fission tracks simulated by in situ ion irradiation”为题,在国际地球化学权威刊物《地球化学与宇宙化学学报》(《Geochimica et Cosmochimica Acta》)发表。本研究获得“第二次青藏高原综合科学考察研究”专项(2019QZKK0707)、中科院A类战略性先导科技专项“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”(XDA20070201)和国家自然科学基金项目(41673062)资助。我所李伟星研究员为第一作者和通讯作者,斯坦福大学Rodney C. Ewing院士为共同通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.01.022

(新生代环境团队供稿)

图1原位电镜照片显示不同初始半径的核径迹在α反冲核轰击下逐渐缩小的全过程。

图2 磷灰石裂变径迹半径及可蚀刻径迹长度随辐照剂量增加而减少。磷灰石在已报道最高天然剂量(2.3×1017 α/g)下,蚀刻长度下降百分比仅0.98%。

图3 锆石裂变径迹半径及可蚀刻径迹长度随辐照剂量增加而减少。锆石在正常天然剂量(如1.3×1018 α/g)下,蚀刻长度下降百分比达24.4%。