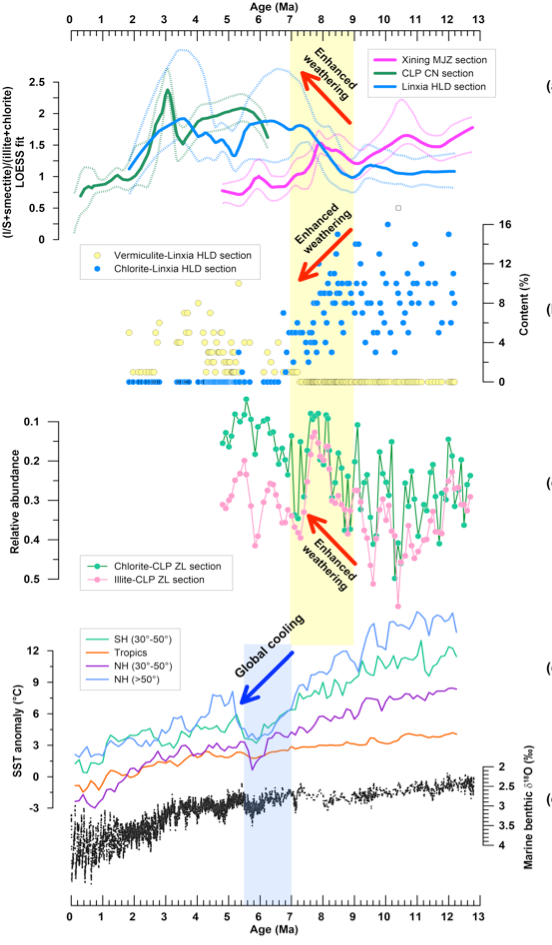

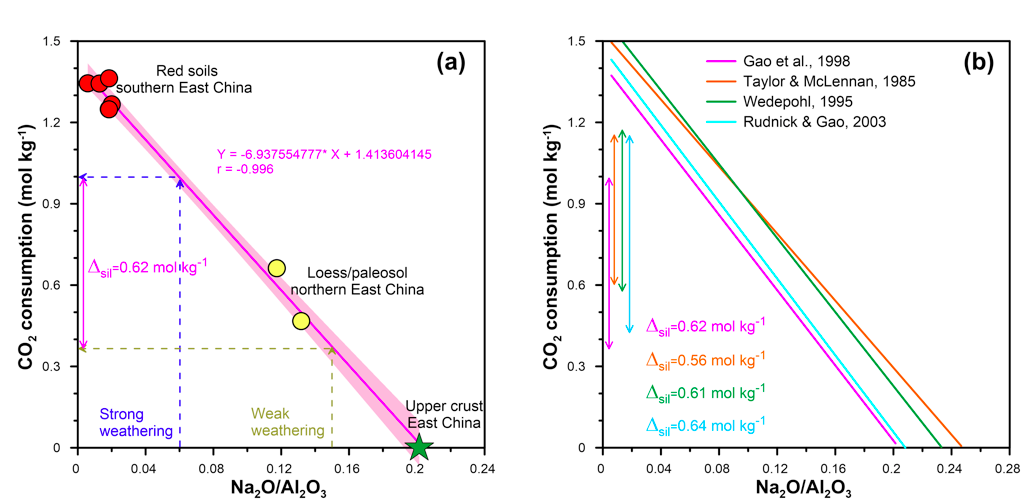

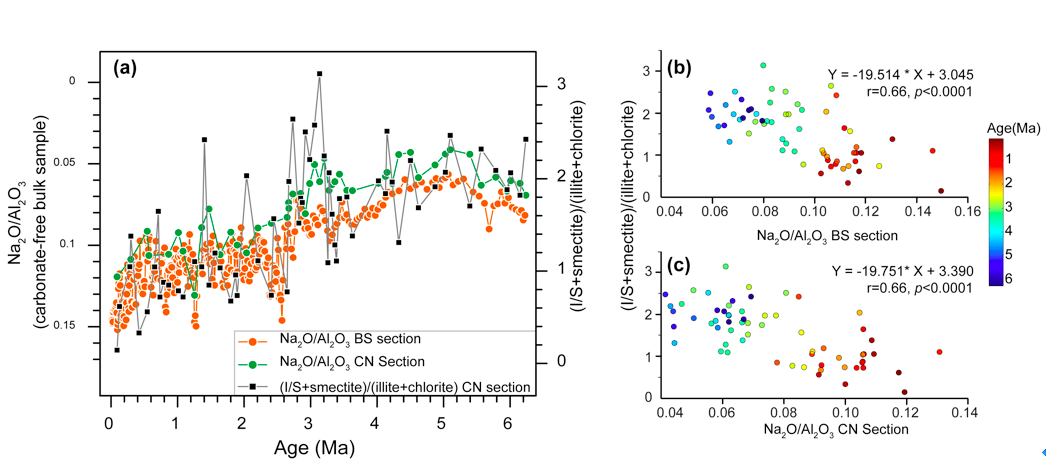

中科院青藏高原所新生代环境团队瞄准晚中新世全球变冷机制这一科学问题,在位于东亚季风区的临夏盆地和黄土高原东部获取了两条陆源沉积的粘土矿物记录,重建了约一千两百万年以来的硅酸盐风化历史,揭示了约7-9百万年东亚季风区存在季风降水驱动的硅酸盐风化加强(图1)。由于硅酸盐风化是地质时间尺度消耗大气CO2的主要机制,因此约7-9百万年东亚季风区的硅酸盐风化加强可能通过消耗大气CO2驱动全球快速变冷。为估算该时期硅酸盐风化所消耗大气CO2的速率,研究团队首先利用不同近现代硅酸盐风化产物建立了全岩Na/Al比值和硅酸盐风化消耗大气CO2量的定量关系(图2),再通过黄土高原风尘沉积粘土矿物组合和全岩Na/Al比值的耦合关系,建立了沉积物粘土矿物比值与硅酸盐风化消耗大气CO2量的定量关系(图3)。

通过进一步估算东亚季风区北部(黄土高原)和南部(秦岭淮河以南地区)硅酸盐风化消耗大气CO2速率,分析得出整个东亚季风区硅酸盐风化消耗大气CO2速率介于0.18-1.8×1011 mol yr-1之间,占全球现代硅酸盐风化速率的0.2-2%。由于全球地质时间尺度碳循环始终处于近平衡状态,因此,由季风加强新出现的碳消耗通量足以引起大气CO2的显著降低,并可能驱动约7百万年开始的全球快速降温和北半球冰川作用(图1)。本研究提出,如果青藏高原隆升主要驱动了晚中新世东亚季风加强,那么在地势相对平缓和构造活动欠活跃的我国东部季风区的硅酸盐风化加强和大气CO2消耗,将成为青藏高原隆升驱动全球变化的新机制。有别于前人认为喜马拉雅地区硅酸盐风化碳消耗通量远小于有机质埋藏通量的认识,该新机制凸显了东亚季风区硅酸盐风化作为驱动全球变化的主要碳消耗过程,为深入认识青藏高原隆升、亚洲季风环流和全球变化的内在耦合过程提供了新视角。

研究成果近期以“Monsoon-Enhanced Silicate Weathering as a New Atmospheric CO2 Consumption Mechanism Contributing to Fast Late Miocene Global Cooling”为题,在主流学术期刊《古海洋学和古气候学》(Paleoceangraphy and Paleoclimatology)上发表。我所杨一博副研究员为第一作者和通讯作者,方小敏研究员为共同通讯作者。本研究获得中科院A类战略性先导科技专项“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”(XDA20070201)、第二次青藏高原综合科学考察研究专项(2019QZKK0707)、国家自然科学基金(41771236, 41620104002,41988101-01)和中科院青促会项目的联合资助。

全文链接: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020PA004008

(新生代环境团队供稿)

图1东亚季风区粘土矿物组合与其他记录的对比。(a)临夏盆地、黄土高原朝那剖面和西宁盆地(蒙脱石+伊/蒙混层)/(伊利石+绿泥石)比值;(b)临夏盆地绿泥石和蛭石含量变化;(c)黄土高原庄浪伊利石和绿泥石相对含量;(d)全球海表温度;(e)深海氧同位素。

图2不同类型近现代风化产物Na2O3/Al2O3比值与硅酸盐风化消耗大气CO2量的关系。(a)红色圆点为南方红土风化壳,红色圆点为晚更新世黄土和古土壤,绿色五角星为母岩硅酸盐成分(东部中国上地壳硅酸盐平均值),紫色双向箭头表明不同Na2O3/Al2O3比值(0.05和0.15)对应的CO2消耗量的差值(Δsil);(b)选取不同地壳端元作为母岩硅酸盐成分时,Na2O3/Al2O3比值与大气CO2消耗关系和计算所得Δsil。

图3 黄土高原白水和朝那风尘沉积Na2O3/Al2O3与(蒙脱石+伊/蒙混层)/(伊利石+绿泥石)的对应关系。