, 张小林

, 张小林 , 李红波, 袁源

, 李红波, 袁源南京师范大学地理科学学院,南京 210023

Evolution paths and the driving mechanism of the urban-rural scale system at the county level: Taking three counties of Jiangsu province as an example

LIZhi , ZHANGXiaolin

, ZHANGXiaolin , LIHongbo, YUANYuan

, LIHongbo, YUANYuan通讯作者:

收稿日期:2017-11-24

修回日期:2018-11-20

网络出版日期:2018-12-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (6095KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

1978年改革开放以来,中国城镇化的持续较快发展取得了巨大成就,也带来了日趋严重的“城市病”和“乡村病”,城乡二元结构矛盾突出,“重城轻乡”的传统发展模式难以为继。要破解城乡二元结构矛盾,必须实施乡村振兴战略,走城乡融合发展的新道路[1,2]。新时代背景下,构建科学合理的城乡聚落规模体系是实现城乡融合发展的重要切入点和抓手。深入探究城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制对于构建科学合理的城乡聚落规模体系、推动城乡聚落优化重构具有重要的理论和实践意义。城乡聚落规模体系是国内外地理学研究的重要内容。西方国家的社会经济活动主要集中在城镇,其研究重心偏向城镇规模体系。研究时段集中在20世纪40-90年代期间,主要包括不同尺度下城镇规模体系的等级划分、位序规模分布、时空演化等内容,以统计分析、数学模型、网络分析等定量方法为主[3,4,5,6,7]。20世纪90年代以来,随着区域经济一体化和全球化的发展,西方研究逐渐转向城市群、城市网络、都市区等方面,但涉及城乡聚落规模体系的研究仍旧较少[3]。国内研究始于20世纪80年代初期,中国****将西方城镇体系的相关理论与方法引入国内,并开展了大量的实证与规划研究,此后逐渐成为具有中国特色的一个研究领域[3, 8-10]。研究内容主要集中在规模结构、时空演化、模拟预测、优化调控等方面[8, 11-18],以国家、省、市等大中尺度为主,研究方法从最初的统计分析逐渐转向空间计量分析、数学模型、网络分析等[3, 19-26]。20世纪90年代,国内****开始将研究视角扩展至村镇体系,对村镇体系的规模结构、时空演化、规划建设等进行了探索研究[27,28,29,30]。21世纪以来,随着城镇化的深入发展,城乡聚落日益形成一个紧密联系的有机整体,割裂的城乡聚落研究已经难以适应新形势下中国城乡融合发展的要求[31,32]。当前中国城乡聚落空间、经济、社会正处于转型重构阶段,而且仍有近一半的人口生活在乡村,乡村聚落量大面广,这种基本国情决定了城乡聚落规模体系是一个独具中国特色和时代背景的研究课题。目前国内城乡聚落体系的相关研究主要包括县域聚落规模的时空演化、城乡聚落扩展变化、城乡聚落规模分布及其景观格局等,研究方法以统计分析、数量模型、空间分析为主,研究尺度集中在中微观层面[12, 33]。但国内相关研究仍需进一步深化和丰富,诸如一定时空背景下城、镇、村变化之间有什么关系,城乡聚落规模体系的演化路径与驱动机理是什么等科学问题亟需深入研究。

城乡聚落规模体系是指一定地域范围内,一系列不同类型的城乡聚落按照大小组合方式,共同构成的既相互独立、又紧密联系的有机整体。在对其进行定量评价时,地理****大多以行政区为评价对象,以便于利用人口、经济等统计数据,但行政单元是一个行政地域概念,而且其不断调整不利于开展长时间段的研究。只有将研究对象聚焦于自然聚落,才能客观科学地揭示出城乡聚落数量、规模及其空间布局的演化特征。此外,选择一个外部和内部环境相对稳定的时段进行评价,可避开历史大事件的外部冲击,有利于客观地揭示出城乡聚落规模体系的演化路径及其驱动机制。1995年以来中国城乡发展的政策环境相对稳定,并且城镇化处于快速发展时期,城乡聚落规模体系加速转型重构;目前最新统计数据截止到2015年底,故本文选择1995-2015年作为研究时段。

江苏是中国经济发达省份,城乡聚落呈现出多样性和复杂性特征,有的乡镇成长为区域中心,有的乡镇发育比较缓慢,有的村落越来越城镇化,有的村落不断衰落。同时,江苏省在城镇化、城乡融合发展等方面走在全国前列,但面临着严峻的耕地保护、生态用地保护以及控制建设用地开发强度等压力,区域发展不平衡问题较为突出,这些特征对探讨城乡聚落规模体系的发展演变具有一定的代表性,对促进中国城乡融合发展和乡村振兴具有重要的引领和示范作用。而县域是中国政治、经济、社会功能比较完整的地域单元和地理学研究的重要尺度,并且囊括了一个完整的城乡聚落体系。基于此,本文从苏南、苏中、苏北选择3个典型县市作为研究案例地,从时间维和空间维出发,探究县域城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制,以期为构建科学合理的城乡发展格局、促进城乡融合发展提供科学依据。

2 研究区概况、数据和方法

2.1 研究区域

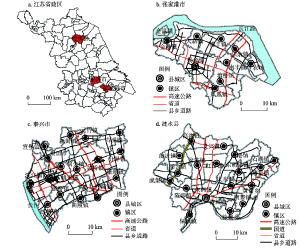

县域城乡发展水平对城乡聚落规模体系的演化具有重要影响,并且这种影响显著地体现在城乡聚落体系的演化过程与表现形式上。根据县域城乡发展水平,选择苏南的张家港市、苏中的泰兴市、苏北的涟水县3个典型县市作为本研究的案例地,它们分别代表江苏省发达类型、中等发达类型、欠发达类型县市(表1、图1)。Tab. 1

表1

表1江苏省3个县市的基本情况

Tab. 1The basic situation of three counties in Jiangsu

| 行政区面积(km2) | 乡镇单元(个) | 行政村(个) | 城镇化率(%) | 常住人口 (万人) | 户籍人口(万人) | 人均GDP(万元) | 居民人均可支配收入(万元) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 张家港市 | 987 | 9 | 130 | 69 | 125.31 | 92.28 | 17.80 | 4.14 |

| 泰兴市 | 1170 | 15 | 329 | 57 | 107.72 | 119.53 | 6.88 | 2.55 |

| 涟水县 | 1678 | 19 | 349 | 46 | 84.68 | 114.97 | 4.03 | 1.67 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1江苏省3个典型县市的概况

-->Fig. 1The profile of the three typical counties in Jiangsu Province, China

-->

具体而言,① 张家港市隶属于苏州市,位于经济发达的长三角腹地,地势平坦、河港纵横,北部为圩区平原、南部为太湖平原;截止2015年底,全市常住人口125.31万人,城镇化率达到69%,GDP达到2229.82亿元,位列中国县域经济前三强,现辖杨舍镇、金港镇等9个乡镇单元。② 泰兴市隶属于泰州市,位于苏中沿江地区,其地势平坦,西南部为圩区平原区,其余大部分地区属于高沙土地区;目前,全市常住人口107.72万人,GDP达到740.77亿元,城镇化率为57%,现辖泰兴镇、黄桥镇等15个乡镇单元。③ 涟水县隶属于淮安市,位于苏北徐淮平原区,地势平坦;全市常住人口84.68万人,GDP为340.87亿元,城镇化率为46%,现辖涟城镇、高沟镇等19个乡镇单元。

2.2 数据来源

研究数据包括以下3个方面(表2)。① 城乡聚落用地数据。城乡聚落规模主要包括人口规模和土地规模两种类型,分别用人口数量和建成区面积来衡量[34]。本研究只依据建成区面积来表征城乡聚落规模,其原因是:人口数据是以行政村为单位统计的,自然聚落的人口数据难以获取,而城乡聚落用地是经济社会发展的物质载体,也是城乡发展水平的外在表征。通过评价城乡聚落建成区面积,可以较为客观地表征自然聚落的规模特征,能够科学揭示城乡聚落规模体系的演化过程。本文以1995年、2015年美国陆地卫星Landsat TM/ETM+遥感影像为主要数据源,经过影像融合、几何校正、图像增强与拼接等处理后,通过人机交互目视解译的方法,得到各个年份的建设用地斑块图(1995年分辨率为30 m,2015年分辨率为15 m)。为保证数据的准确性和可比性,进一步参照Google Earth地图以及土地利用变更调查数据(比例尺为1:1万)中的城市、建制镇、村庄3种土地利用类型图斑,对遥感解译数据中建设用地斑块的形态和分布进行逐一校正,将1995年数据精度提高至15 m,确保不同年份城乡聚落建设用地图斑的数据标准统一,这样得出的张家港市、泰兴市、涟水县两个年份城乡聚落用地斑块矢量图较为准确科学。其中,城乡聚落用地包括3种类型:县城区是指县级政府驻地的建成区,镇区是指镇级政府驻地的建成区,村落是指村落建设用地斑块。② 社会经济统计数据。主要来源于《江苏统计年鉴(1996)》《江苏统计年鉴(2016)》。③ 交通数据。依据张家港市、泰兴市、涟水县的交通现状图,进行地理配准与矢量化,并参照土地利用数据中的交通用地数据,得到它们的县域交通现状矢量图。Tab. 2

表2

表2研究数据说明

Tab. 2Instruction of data used in this study

| 数据名称 | 时间 | 研究用途 |

|---|---|---|

| Landsat TM/ETM+遥感影像 | 1995年、2015年 | 获取城乡建设用地图斑 |

| 1:1万土地利用变更调查数据库 | 2009年、2015年 | 数据校正 |

| 1:10万土地利用现状数据库 | 1995年、2015年 | 数据校正 |

| Google Earth地图 | 1995年、2015年 | 数据校正 |

| 江苏省行政区划矢量图 | 2015年 | 辅助影像解译 |

| 江苏统计年鉴 | 1996-2016年 | 获取社会经济统计数据 |

| 江苏省土地利用变更调查数据 | 1996-2015年 | 获取城乡建设用地面积 |

新窗口打开

2.3 评价方法

2.3.1 时间维评价 (1)规模大小研究① 统计分析。利用ArcGIS软件对县域城乡聚落的数量、用地总规模、平均规模等指标进行统计分析,其中扩展强度指数是指县域城乡聚落用地规模增加部分占县域总面积的比例。

② 位序—规模模型。齐夫通过研究城市位序与规模之间的关系,提出了城市位序—规模法则,本文利用齐夫模型来研究县域聚落位序—规模的演化特征[12]。公式如下:

通过对公式的两边均取对数,将表达式转化为:

为便于表达,将公式调整为:

式中:

(2)规模结构研究

① 城—镇—村规模结构。利用ArcGIS软件分别对县城区、镇区、村落用地规模进行统计分析,来揭示其城—镇—村规模结构特征。此外,为避免行政区划调整对县城区和镇区的影响,本文以2015年底的乡镇区划为基准来区分县城区、镇区与村落,确保研究期间县城区、镇区的数量和位置不变,从而保证评价节点的可对比性。

② 规模分级统计。借鉴城市人口规模等级划分标准和城乡聚落规模划分的相关研 究[8, 35],综合利用Jenks的自然断裂点方法,划分县域聚落的规模等级,统计不同等级聚落的数量与用地规模,并绘制结构模型图来直观显示县域聚落等级结构及其演化特征。

2.3.2 空间维评价 (1)空间聚类分析

空间聚类是指城乡聚落用地在县域范围内形成的空间格局特征。本文以200 m×200 m格网为评价单元,利用ArcGIS的聚类分析工具来计算各个单元格网内聚落规模的Getis-Ord

式中:

(2)用地空间变化分析

利用ArcGIS软件的叠置分析工具对1995-2015年间不同类型县域城乡聚落用地进行空间解析,从而揭示出县域城乡聚落用地的空间变化特征。

3 县域城乡聚落规模体系的演化路径

3.1 城乡聚落规模体系的时间演化过程

3.1.1 城乡聚落规模大小 (1)大小统计特征。通过对3个典型县市城乡聚落基本特征进行统计分析,发现县域城乡聚落在演化过程中呈现出总数量减少、总规模增加、密度减小、平均规模增加的基本趋势,但变化程度存在显著的地域差异,张家港市变化最明显、泰兴市次之、涟水县的变化不显著(表3)。1995-2015年间,张家港市的首位度指数最低,从1.23减至0.79;泰兴的首位度指数从1.41缓慢减至1.32,变化不显著;涟水的首位度指数较高,从2.00快速提高至3.15;通过统计县域城乡聚落的变化情况,表明张家港市城乡聚落的数量、规模及扩展强度指数变化最明显,泰兴市次之,涟水县的变化最不明显。Tab. 3

表3

表3典型县市城乡聚落规模的统计特征

Tab. 3The statistical features of the urban-rural scale system in three typical counties of Jiangsu Province

| 指标 | 张家港市 | 泰兴市 | 涟水县 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1995 | 2015 | 1995 | 2015 | 1995 | 2015 | ||||

| 基本指标 | 聚落总个数(个) | 1257 | 813 | 1605 | 1387 | 2206 | 1954 | ||

| 聚落总规模(km2) | 176.92 | 343.50 | 254.39 | 305.86 | 321.90 | 363.00 | |||

| 聚落密度(个/km2) | 1.59 | 1.03 | 1.42 | 1.23 | 1.31 | 1.16 | |||

| 聚落平均面积(km2) | 0.14 | 0.42 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | |||

| 首位度(四指数) | 1.23 | 0.79 | 1.41 | 1.32 | 2.00 | 3.15 | |||

| 变化统计 | 数量变化(个) | -444 | -218 | -252 | |||||

| 规模变化(km2) | 166.58 | 51.47 | 41.11 | ||||||

| 扩展强度指数 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | ||||||

新窗口打开

(2)位序—规模特征。根据公式(1)~(3),对张家港市、泰兴市、涟水县城乡聚落用地规模数据进行分析,利用OLS线性方程对县域聚落位序—规模进行拟合分析(图2)。① 1995年和2015年,3个县市的齐夫指数均在1值附近,表明城乡聚落规模体系比较均衡;聚落规模的

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2江苏3个典型县市的城乡聚落位序—规模图

-->Fig. 2Rank-size curves of urban-rural settlements in three counties of Jiangsu Province

-->

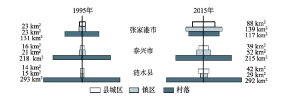

3.1.2 城乡聚落规模结构 (1)城—镇—村规模结构。通过统计分析,得到张家港市、泰兴市、涟水县城—镇—村规模结构图(图3)。1995-2015年间,这3个县市的县城区和镇区规模均显著增加、村落总规模缓慢减少,但不同县市的变化幅度不同。具体而言,① 张家港市的县城区和镇区总规模快速成长、村落总规模缓慢减小,但镇区用地扩张更为显著,表明张家港市城—镇—村规模结构趋向均衡化。② 泰兴市的县城区和镇区同步成长,县城区规模扩张更加明显、极化特征较为明显,但镇区用地总规模大于县城区用地规模,而村落总规模基本保持稳定且占比较高,表明泰兴市城—镇—村规模结构向等级化方向演变。③ 涟水县的县城区用地快速扩张,镇区用地的扩张较小,村落用地总规模的变化并不显著,并且村落总规模在县域聚落总规模中占据较大比例,表明涟水县城—镇—村规模结构的不均衡性特征日益显著,县城区呈极化发展特征。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31995和2015年江苏3个典型县域城—镇—村的规模结构

-->Fig. 3The urban-town-rural settlement scale structure of Jiangsu Province at the county level in 1995 and 2015

-->

(2)规模等级结构。借鉴城乡聚落规模划分的相关研究[8, 34],综合利用Jenks的Natural Break方法,将不同类型县域聚落规模均划分为Ⅰ~Ⅶ7个等级,其中Ⅰ、Ⅱ等级表示高等级聚落,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等级表示中等级聚落,Ⅵ、Ⅶ等级表示低等级聚落,并绘制县域等级结构模型图(图4)。1995-2015年间,这3个典型县市高等级聚落的数量和用地总规模均不断增加,低等级聚落的数量和用地总规模不断减少,即县域聚落规模从低等级向高等级方向演化,但县域之间的差异显著。其中,张家港市高等级聚落的数量最多、规模最大、成长速率最快,并且高等级聚落总规模占县域聚落用地总规模的比例较高;泰兴市高等级聚落的数量和规模明显增加,高等级聚落规模比例不断提高;涟水县高等级聚落变化不明显,中等级聚落数量和规模明显增加,低等级聚落数量和总规模所占总比仍旧较高。综合而言,1995-2015年间,县域内不同规模等级聚落的成长速率不同,导致县域聚落规模等级结构不断演化,并且这3个县市之间的县域聚落等级结构存在显著差异。张家港市聚落等级结构从“三角形”向“倒三角形”方向演化;泰兴市聚落等级结构呈“梯形”分布,并且“梯形”的上底不断增加;涟水县等级结构从“三角形”向“梯形”方向演化。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图41995和2015年江苏3个典型县域城乡聚落规模分级特征

-->Fig. 4Grade characteristics of Jiangsu Province at the urban-rural scale in 1995 and 2015

-->

3.2 城乡聚落规模体系的空间演化过程

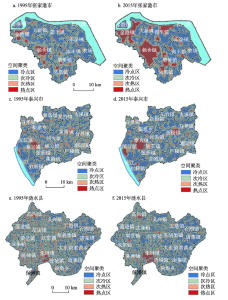

3.2.1 城乡聚落规模的空间聚类 根据公式(4),分别计算1995年、2015年各个网格单元内聚落规模的Getis-Ord 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图51995-2015年江苏3个典型县域城乡聚落规模体系的空间聚类变化情况

-->Fig. 5The change of the spatial cluster of the urban-rural scale system of Jiangsu at the county level from 1995 to 2015

-->

3.2.2 城乡聚落用地的空间变化 利用ArcGIS软件进行空间叠置分析,揭示出不同类型县域城乡聚落用地规模的空间变化特征(图6)。可见,县域城乡聚落用地的空间变化存在显著的地域差异,且不同县市之间的差异显著。① 张家港市聚落用地的空间扩展最为明显,主要集中在县城区和镇区的周边。据统计,1995-2015年间,城镇用地共扩张了132.19 km2,占同期县域聚落规模增加总量的77.54%。② 泰兴市的空间扩展主要集中在县城区和重点镇区的周边,其中县城区、黄桥镇区、滨江镇区用地共扩张了29.29 km2,占同期县域聚落规模增加总量的55.43%。③ 涟水县城乡聚落规模的空间变化主要集中在县城区周边,其他地区变化不显著。据统计,县城区用地扩张了20.34 km2,占同期县域聚落规模增加总量的53.82%。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图61995-2015年江苏3个典型县域城乡聚落用地的空间变化情况

-->Fig. 6The change of the urban-rural settlement area of Jiangsu Province at the county level from 1995 to 2015

-->

同时,县域城乡聚落用地是同步变化、彼此联动的。具体而言,城乡聚落规模增加部分主要包括两种类型:一是在镇区基础上呈块状向四周扩张;二是在村落基础上向周边或沿交通线扩张,主要零散分布在远离镇区的区域。减少部分主要分布在县城区周边,减少原因是由于村庄整治项目或工程项目的实施而导致村落迁移。还有一部分村庄被镇区吞并,但村落用地并未减少,只是在统计上变更为城镇用地,这些村庄主要分布在城镇周边,且数量较多、规模较大。据统计,张家港市、泰兴市、涟水县的村落统计部分分别减少了230个、79个、71个,占同期县域村落减少总数量的比例分别为51.80%、36.24%、28.17%,涉及用地总面积分别为47.14 km2、17.47 km2、12.11 km2。

3.3 城乡聚落规模体系的演化路径及其效应

3.3.1 城乡聚落规模体系的演化路径 本文所探究的“路径”是指在城镇化快速发展时期,县域城乡聚落规模体系在演化过程中由关键节点所联结形成的基本线路,用来表征县域城乡聚落规模体系演化的基本过程。通过揭示县域城乡聚落规模体系在若干关键性节点的特征,将其按照时间序列联结起来,可以清晰地呈现出其演化路径。本文在对江苏省3个典型县市城乡聚落规模体系的演化过程进行实证分析基础上,进一步总结了发达类型、中等发达类型、欠发达类型县域城乡聚落规模体系的演化路径,并揭示出它们的不同点和共同点(表4 )。

Tab. 4

表4

表4不同类型县域城乡聚落规模体系的演化路径

Tab. 4Evolution paths of the urban-rural scale system in three typical counties of Jiangsu Province

| 时间维度(规模大小、规模结构) | 空间维度(空间聚类、用地空间) | ||

|---|---|---|---|

| 不同点 | 发达类 型县域 | 1、首位度降低,齐夫指数提高。 2、村的总规模缩小、城和镇的总规模扩大,但镇的规模大于城。高等级聚落数量和规模显著增加,低等级聚落数量和规模显著减少。 | 1、城乡聚落用地的热点集聚区面积显著增加,热点中心的空间分布格局向多中心和均衡化方向演化。 2、县城区和镇区用地空间扩张明显,村落平均规模明显增加。 |

| 中等发 达类型 县域 | 1、首位度变化不明显,齐夫指数提高。 2、村的总规模稳定、城和镇的总规模扩大,但镇的规模大于城。中、高级聚落数量和规模增加,低级聚落数量和规模减少。 | 1、城乡聚落用地的热点集聚区面积明显增加,热点中心的空间分布格局向多中心方向演化。 2、县城区和重点镇区用地空间扩张明显,其他镇区和村落空间变化不明显。 | |

| 欠发达 类型 县域 | 1、首位度显著增加,齐夫指数提高。 2、村的总规模稳定、城和镇的总规模扩大,但城的规模大于镇。高级聚落规模增加明显,中低级聚落变化缓慢。 | 1、城乡聚落用地的热点集聚区面积不断增加,热点中心空间分布格局从单中心向双中心方向演化。 2、县城区用地空间扩张明显,镇区和村落空间变化不明显。 | |

| 共同点 | 县域城乡聚落数量减少、用地总规模增加,并且高等级聚落数量及总规模不断增加。城乡聚落规模体系的演化具有城镇主导效应。 | 县域城乡聚落用地的聚类中心数量不断增加,城镇用地的空间扩张更加显著。城乡聚落规模体系的演化具有集群分布效应。 | |

新窗口打开

从时间序列来看,3种类型县域城乡聚落规模体系的演化过程具有明显的阶段性特征。从时间截面来看,3种类型县域城乡聚落规模体系特征存在一定的演变时序,呈现出从欠发达类型向中等发达类型、发达类型方向演化的基本态势。通过时间序列分析和横截面对比分析,进一步总结归纳出县域城乡聚落规模体系演化的一般性路径。概括而言,① 县域城乡聚落的总数量不断减少,建设用地总规模不断增加;② 村落总规模不断减少,城和镇的总规模不断增加,但城和镇的扩张速率不同,镇的规模逐渐超过城的规模;③ 高等级聚落的数量和规模不断增加,低等级聚落的数量和规模不断减少,县域聚落等级结构从“三角形”(“△”)向“倒三角形”(“▽”)方向演化;④ 县城区的极化发展特征先不断增强,然后逐渐减弱;⑤ 空间聚类特征日益显著,热点集聚区面积不断扩张,热点中心数量不断增加;⑥ 县域城乡聚落用地的变化以城、镇用地的空间扩张为主;⑦ 城乡聚落空间分布结构从“单中心”逐渐向“双中心”“多中心”方向演变。

3.3.2 城乡聚落规模体系演化路径的两种效应 通过对比分析,发现江苏省不同类型县域城乡聚落规模体系在演化过程中均表现出显著的城镇主导特征和集群分布特征,即具有城镇主导效应与集群分布效应。

① 城镇主导效应。在城镇化发展进程中,县域城乡聚落用地总规模显著增加,但以城镇规模变化为主;城镇规模的快速扩张直接导致城—镇—村规模结构不断演化,并且推动县域聚落等级结构不断升级。县域城乡聚落体系的空间聚类特征显著,聚类中心指向县城区和重点镇区,即城镇具有显著的中心性作用,构成城乡聚落规模体系空间分布结构的主要节点;从县域聚落用地的空间变化来看,以城镇用地的空间扩张为主。因此,县域城乡聚落体系在演化过程中具有显著的城镇主导效应。

② 集群分布效应。县域城乡聚落体系呈现出显著的空间聚类分布特征,聚类中心指向城镇地区,即形成了以县城区和镇区为中心、普通村落为外围的聚落组群。这是由于乡镇是中国县域内各种功能相对完整的基本地域单元,也是城乡聚落空间组织的重要地域单元。不同乡镇的区位条件、经济发展、功能定位等存在显著差异,致使不同聚落组群的发育程度存在明显不同。随着城乡聚落用地的不断扩张,那些发育程度较高的聚落组群的建设用地彼此邻接、连接成片,在空间上就形成了城乡聚落热点集聚区,即表现出集群分布特征。因此,县域城乡聚落体系在演化过程中具有显著的集群分布效应,并且随着城镇化的深入发展,这种热点集聚区的面积快速增长,即这种效应不断强化。

4 县域城乡聚落规模体系的驱动机制

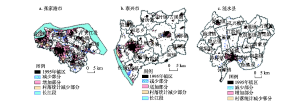

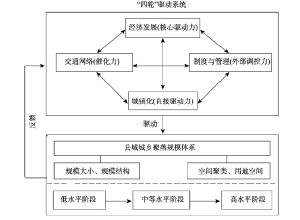

县域城乡聚落规模体系是一个复杂开放的地域系统,它的形成、发展和演化涉及地理环境、行政管理、经济发展、城镇化、交通网络、社会文化等多种影响因素,并且不同影响因素的作用方式不同[33, 36-38]。1995-2015年,张家港市人均GDP从2.25万元增至17.80万元,城镇化率从45%增至69%,城镇用地规模从46 km2扩张至227 km2;泰兴市人均GDP从0.50万元增至6.88万元,城镇化率从33%增至57%,城镇用地规模从37 km2扩张至91 km2;涟水县人均GDP从0.18万元增至4.03万元,城镇化率从15%快速增至46%,城镇用地规模从29 km2扩张至71 km2。经济这个核心因素的快速发展和城镇化的直接推进作用导致城镇居民生产和生活空间不断扩张,致使县域城乡聚落规模体系不断重构。利用ArcGIS软件对上述矢量图层进行测算,发现张家港市、泰兴市、涟水县等级公路分别从323 km增至567 km、从449 km增至820 km、从494 km增至645 km,交通网络密度和结构的快速发展对县域城乡聚落规模结构和空间格局的演化具有显著催化作用。同时,张家港市、泰兴市、涟水县乡镇中心数量分别从27个减至9个、从42个减至15个、从33个减至19个,行政区划调整对城镇建成区及其周边村落的变化具有显著影响,而且现行城乡二元化土地制度和户籍制度也是影响城乡聚落规模体系演化的重要外部因素。其中,社会文化对城乡聚落的影响作用较为缓慢,且难以进行定量分析,而本文的时间跨度为城镇化快速发展的20年,故社会文化的影响可以忽略;地理环境是影响城乡聚落发展的基础性条件,在本文所选取的20年时间跨度内变化较小,并不能形成城乡聚落演化的驱动力,故在驱动机制中不予考虑。基于此,本文将县域城乡聚落规模体系演化的影响因素归纳为城镇化、经济发展、交通网络、制度与管理4种主要因素。从系统学理论出发,经过综合分析,发现县域城乡聚落规模体系的演化主要是这4种重要因素共同驱动的结果,它们共同形成一个较为完整的“四轮”驱动系统。其中,经济发展是核心驱动力,城镇化是直接驱动力,交通网络是催化力,制度与管理是外部调控力。在这种驱动机制的作用下,县域城乡聚落规模体系从低水平逐渐向高水平方向演化,并且驱动结果对驱动过程具有一定的反馈作用(图7)。4.1 “四轮”驱动系统

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7县域城乡聚落规模体系的“四轮”驱动机制

-->Fig. 7The "four-wheels" driving mechanism of the urban-rural scale system of Jiangsu Province at the county level

-->

在本研究中,经济发展、城镇化、交通网络、制度与管理分别代表不同的驱动方式,它们就像“四个轮子”,相互作用、密切关联,共同构成了一个较为完整的“四轮”驱动系统,推动县域城乡聚落规模体系不断演变。

具体而言:① 经济发展是核心驱动力。经济发展水平是影响城乡聚落发育程度的决定性因素,也是城乡聚落规模体系演化的内在驱动力。区域经济发展水平越高,就可以提供更多的就业机会,容纳更多人口,从而推动生产空间和生活空间的扩张以及城乡聚落规模体系的不断演化。② 城镇化是直接驱动力。人是生产者和消费者,人口规模和结构的变化直接推动城乡聚落空间的重构。而且乡村人口流向城、镇的比例关系不同,会直接影响县城区、镇区、村落用地的空间变化不同,进而推动城乡聚落规模体系不断演变。③ 交通网络是催化力。交通网络构成了城乡聚落之间要素流动和资源交换的重要通道,也是城乡聚落对外联系的重要保障。发达的交通网络意味着更加便捷的物流、人流和更多的发展机会,聚落的地租级差逐渐转变为由交通区位决定,致使城乡聚落空间通常沿交通线路两侧,或者围绕交通枢纽进行扩张,故交通网络对城乡聚落规模体系具有重要催化作用。④ 制度与管理是外部调控力。制度是对资源配置方式的一种人为规定,对城乡聚落的用地大小及其空间布局具有显著影响。针对城乡聚落规模体系演化过程中存在的空间布局不合理、人地关系不协调、城乡二元结构突出等问题,政府部门运用政策工具和行政手段进行干预和协调,因此制度与管理对城乡聚落规模体系的演化具有外部调控作用。

同时,这4种驱动力是相互作用和密切关联的。① 经济发展是城镇化的基本动力,对交通网络发展具有巨大推动作用,并且不断推动制度改革和管理创新,使之与区域经济发展相协调。② 城镇化对城、镇、村的经济发展具有显著不同的影响,刺激交通网络不断完善,并且不断推动现行制度的改革和管理创新。③ 交通网络便利度的提高会直接刺激区域经济快速发展,并且推动城镇化的发展进程,而交通“贫困”问题、交通规划和建设等则会推动区域相关政策的制定与完善。④ 制度和管理对区域经济发展和城镇化进程具有显著的引导作用,并且可以通过制定交通发展规划、推进交通基础设施建设等方式来促进县域交通网络发展。

4.2 不同演化阶段的主导动力及其特征

在“四轮”驱动系统的作用下,县域城乡聚落规模体系的演化过程呈现出显著的阶段性特征,不同演化阶段的主导动力及城乡聚落规模体系特征存在显著差异(表5)。Tab. 5

表5

表5不同演化阶段的主导动力及城乡聚落规模体系特征

Tab. 5The leading force and characteristics of the urban-rural scale system in different stages

| 演化阶段 | 驱动机制 | 城乡聚落规模体系特征 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 经济发展 | 城镇化 | 交通网络 | 制度与管理 | ||

| 低水平 | - | + | - | + | 城乡聚落规模体系呈单中心分布格局,县城区极化发展特征显著,中心乡镇发育程度较低,村镇密集化分布。 |

| 中等水平 | + | + | + | + | 城乡聚落规模体系的等级化结构特征比较明显,城、镇、村的分化发展态势显著。 |

| 高水平 | + | - | + | + | 城乡聚落规模体系呈多中心分布格局,城镇聚落发育程度较高,中心村发展较快。 |

新窗口打开

具体而言,① 低水平阶段。县域城乡发展水平较低,第一产业比重较高,经济发展的驱动作用较弱;城镇化处于初级阶段,乡村人口主要向县城区方向流动,导致县城区的极化发展特征显著;交通基础设施比较落后,交通网络的便利度较低,交通网络的影响作用有限;户籍制度和土地制度、行政区划的调整以及城乡规划的实施,对城乡聚落规模体系的演化具有显著的外部影响。② 中等水平阶段。县域城乡发展水平较高,第二、三产业比重明显提高,经济发展的驱动作用较强;城镇化处于中级阶段,乡村人口向城镇大量转移,城镇聚落用地面积快速扩张;交通网络快速发展,推动城乡聚落沿交通线两侧或围绕交通枢纽进行扩张;制度与管理对城乡聚落规模体系的外部调控作用比较显著。③ 高水平阶段。县域城乡发展水平较高,产业结构加快转型升级,经济发展的驱动作用较强;城镇化处于高级阶段,城乡之间人口流动趋于稳定,城镇化的驱动作用减弱;交通网络通达度不断提高,居民通勤活动不断增加,对城乡聚落用地规模演化的驱动作用比较明显;为了缩小城乡发展差距、破解资源环境约束,政府调控强度进一步加大,各种政策、规划、管理措施不断完善,推动城乡聚落规模体系向结构与功能相协调方向演化。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文从时间、空间两个目标维度出发,以苏南的张家港市(发达类型)、苏中的泰兴市(中等发达类型)、苏北的涟水县(欠发达类型)3个典型县市为例,探究了城镇化快速发展背景下县域城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制。主要结论如下:(1)不同类型县域城乡聚落规模体系的演化路径明显不同。① 发达类型县域城乡聚落规模体系的首位度指数降低,齐夫指数增加;村的总规模缩小、城和镇的总规模扩大,但镇的规模大于城;热点中心的空间格局向多中心和均衡化方向演化;城镇聚落用地的空间扩张显著。② 中等发达类型县域城乡聚落规模体系的首位度变化不明显,齐夫指数增加;村的总规模稳定、城和镇的总规模扩大,但镇的规模大于城;热点中心的空间格局向多中心方向演化;县城区和重点镇区用地的空间扩张明显。③ 欠发达类型县域城乡聚落规模体系的首位度指数显著增加,齐夫指数增加;村的总规模稳定、城和镇的总规模扩大,但城的规模大于镇;热点中心空间格局从单中心向双中心方向演化;县城区用地的空间扩张显著。

(2)县域城乡聚落规模体系的时空演化过程存在一般性的路径。① 县域城乡聚落的总数量不断减少,建设用地总规模不断增加;② 村落总规模不断减少,城和镇的总规模不断增加,但城和镇的扩张速率不同,镇的规模逐渐超过城的规模;③ 高等级聚落的数量和规模不断增加,低等级聚落的数量和规模不断减少;④ 县城区的极化特征先增强后减弱;⑤ 空间聚类特征日益显著,热点中心数量不断增加;⑥县域城乡聚落用地的变化以城、镇用地的空间扩张为主;⑦ 城乡聚落用地空间格局从“单中心”向“双中心”“多中心”方向演变。而且其演化路径具有显著的城镇主导和集群分布效应,这种效应随着城镇化发展而不断增强。

(3)提炼出县域城乡聚落规模体系的驱动机制。经济发展、城镇化、交通网络、制度与管理4种主要因素相互作用、密切联系,共同构成了一个“四轮”驱动系统,推动城乡聚落规模体系从低水平逐渐向中等水平、高水平方向演变。

5.2 讨论

(1)本文首次从城乡聚落规模体系的视角出发,构建了县域城乡聚落规模体系的评价方法,丰富和拓展了城乡聚落体系研究。通过县域城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制的探讨,客观揭示了城、镇、村变化的相互关系以及城乡聚落规模体系演化的一般性路径,提炼出城乡聚落规模体系的“四轮”驱动机制,有助于更好地理解城乡聚落有机整体的系统观,有助于更好地把握城乡聚落演变的客观规律,为促进城乡融合发展和乡村振兴提供了新的理论视角和动力支撑。但未能探索县域城乡聚落规模体系优化重构的模式,今后有待进一步深入研究。(2)城乡聚落规模体系的演化过程也是乡村聚落不断转型重构的过程,深入探索城乡聚落规模体系的演化规律及驱动机制对推进乡村重构具有重要的启示和指导作用。从城乡聚落规模体系演化的地域性和阶段性特征来看,乡村重构应该因地制宜、因时制宜,探索多元化和精明化的优化对策;从城乡聚落规模体系演化的一般性路径来看,乡村重构应以实现城乡地域系统的结构协调与功能互补作为导向,推动构建等级合理的县域城乡聚落体系结构;从城乡聚落规模体系的“四轮”驱动机制来看,乡村重构应综合考虑城镇化、经济发展、交通网络、制度与管理等因素,厘清不同影响因素的作用方式和机理。

(3)研究还发现在中国经济发达地区县域城乡聚落规模体系演化过程中,存在着城乡聚落用地持续过快扩张、面临制度和政策困境、缺少系统化规划指引等问题,而且乡村人口外流、村落平均规模增加的“人地关系”失衡现象,给耕地资源保护、生态红线坚守以及城乡协调可持续发展带来了严重的负面影响。要有效解决这些问题,须坚持城乡聚落有机整体的系统观,遵循城乡聚落规模体系的演化规律,积极推动城乡聚落规模体系的不断优化重构。其中,土地整治是当前推动县域城乡聚落规模体系重构的重要抓手,通过开展以农用地整治、“空心村”整治、工矿用地整治为主的土地综合整治,重构城乡生产、生活和生态空间,为促进城乡融合发展和乡村振兴战略落地实施搭建新平台。而要开展土地整治,关键在于积极开展土地整治相关的政策机制创新,比如土地流转与规模经营的激励机制、农村宅基地的退出机制、农村集体经营性建设用地使用权流转制度、城乡统一的建设用地市场机制等[39,40]。

The authors have declared that no competing interests exist.