大规模热液蚀变以及交代作用(例如白云石化和蛇纹石化)需要流体能够在几米到数百千米的范围内迁移。然而,地壳岩石的渗透率通常较低,因此,要解释大规模交代作用需要了解流体通道的形成和连通方式。

大规模热液蚀变以及交代作用(例如白云石化和蛇纹石化)需要流体能够在几米到数百千米的范围内迁移。然而,地壳岩石的渗透率通常较低,因此,要解释大规模交代作用需要了解流体通道的形成和连通方式。地壳流体发生大规模迁移主要有两种方式:(1)通过剪切作用、断层作用、水力压裂等变形过程提供的流体通道进行迁移,这具有体系相对开放、高应变、高流体通量等特点;(2)通过岩石微裂隙或矿物界面进行渗透性迁移,这具有体系相对封闭、低应变、低流体通量等特点(e.g. Qiu et al., 2021)。近些年的研究表明,地壳岩石的渗透性可以通过流体导致的矿物界面溶解-沉淀反应(Interface-Coupled Dissolution-precipitation Reaction, ICDR)产生的孔隙而得到增强(

e.g. Putnis, 2014)。这个过程包括母矿物的溶解、新生矿物的沉淀以及孔隙度(微裂隙、纳米孔隙到显微孔隙)的耦合形成,从而允许在矿物反应前锋界面和流体网络建立连接并进行持续的物质传递。在这个过程中,系统演化的主要控制因素是反应动力学过程,而非平衡过程。

e.g. Putnis, 2014)。这个过程包括母矿物的溶解、新生矿物的沉淀以及孔隙度(微裂隙、纳米孔隙到显微孔隙)的耦合形成,从而允许在矿物反应前锋界面和流体网络建立连接并进行持续的物质传递。在这个过程中,系统演化的主要控制因素是反应动力学过程,而非平衡过程。在一些世界级的超大型稀土-多金属矿床中,铁氧化物通常与稀土元素紧密伴生,例如,澳大利亚奥林匹克坝铁氧化物-铜-金-稀土矿床。在这些矿床中,早期磁铁矿通常在主成矿阶段被赤铁矿所交代,并且富含氧化铁的矿石与轻稀土(LREE)特别是

铈(Ce)的富集有关。在海洋环境中,海水中溶解的Ce(Ⅲ)容易吸附在铁锰氧化物上,并在其表面发生氧化生成CeO2沉淀,进而可以萃取海水中的Ce。那么在铁氧化物-铜-金(IOCG)矿床中,磁铁矿向赤铁矿的转化过程,变价元素铈(Ce)扮演了什么角色?为何轻稀土元素总喜欢富集在铁氧化物矿石中?

铈(Ce)的富集有关。在海洋环境中,海水中溶解的Ce(Ⅲ)容易吸附在铁锰氧化物上,并在其表面发生氧化生成CeO2沉淀,进而可以萃取海水中的Ce。那么在铁氧化物-铜-金(IOCG)矿床中,磁铁矿向赤铁矿的转化过程,变价元素铈(Ce)扮演了什么角色?为何轻稀土元素总喜欢富集在铁氧化物矿石中?针对上述问题,澳大利亚莫纳什大学的邢延路(Yanlu Xing)博士、Joel Brugger教授及其合作者设计了磁铁矿-赤铁矿转变反应在含不同REE元素的富氧和无氧溶液里的水热实验研究,创新性得提出Ce元素在磁铁矿转变为赤铁矿过程中,扮演着催化剂作用,无需氧化剂即可生成赤铁矿,同时该催化反应极大地提高了赤铁矿生成物的孔隙度,进而增强流体的活动性。该研究共设计了多组对比试验

,富氧溶液含Ce(La或Nb)和不含Ce

,富氧溶液含Ce(La或Nb)和不含Ce (La或Nb),以及无氧溶液含Ce(La或Nb)和以及不含Ce。

(La或Nb),以及无氧溶液含Ce(La或Nb)和以及不含Ce。实验结果表明:

(1)在富氧溶液中,无论是否加入Ce,

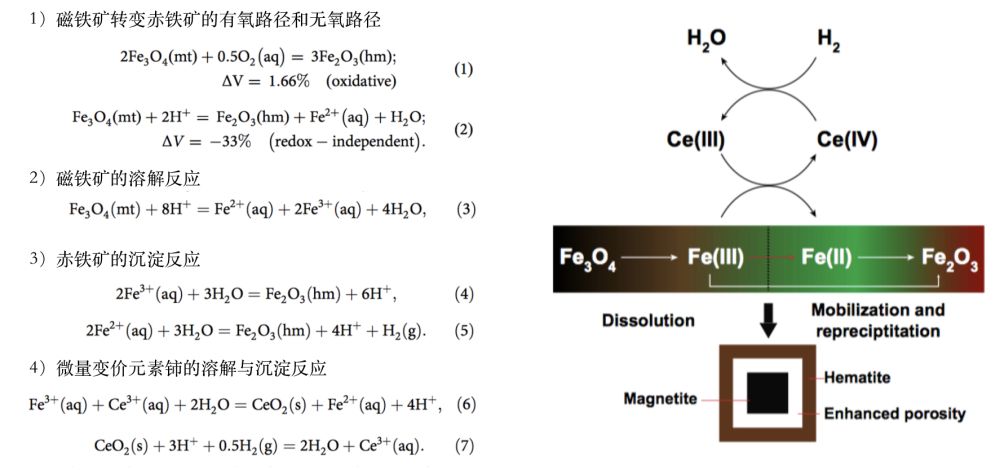

磁铁矿-赤铁矿反应结构无明显差别。参与反应的磁铁矿颗粒表面光滑,分布着单独的小孔隙(<1 μm)。在这些实验中同时观察到矿物颗粒表面光滑和反应速率缓慢,表明流体-矿物相互作用受到抑制。这很可能反映了由于磁铁矿氧化引起的体积增加而导致孔隙度降低(图1中反应1)。

磁铁矿-赤铁矿反应结构无明显差别。参与反应的磁铁矿颗粒表面光滑,分布着单独的小孔隙(<1 μm)。在这些实验中同时观察到矿物颗粒表面光滑和反应速率缓慢,表明流体-矿物相互作用受到抑制。这很可能反映了由于磁铁矿氧化引起的体积增加而导致孔隙度降低(图1中反应1)。

图1 Fe(III)-Fe(II)和Ce(III)–Ce(IV)的反应循环及相应的化学反应式(Xing et al., 2021)

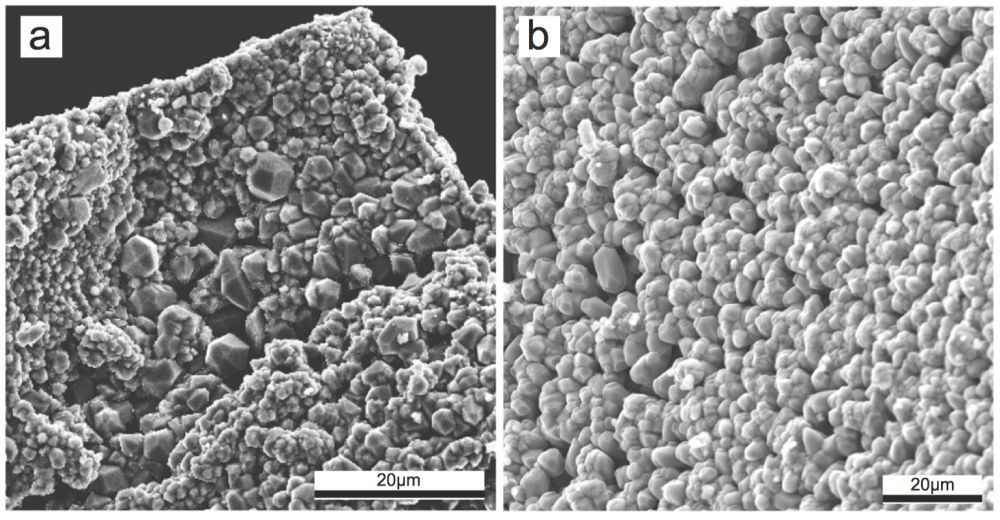

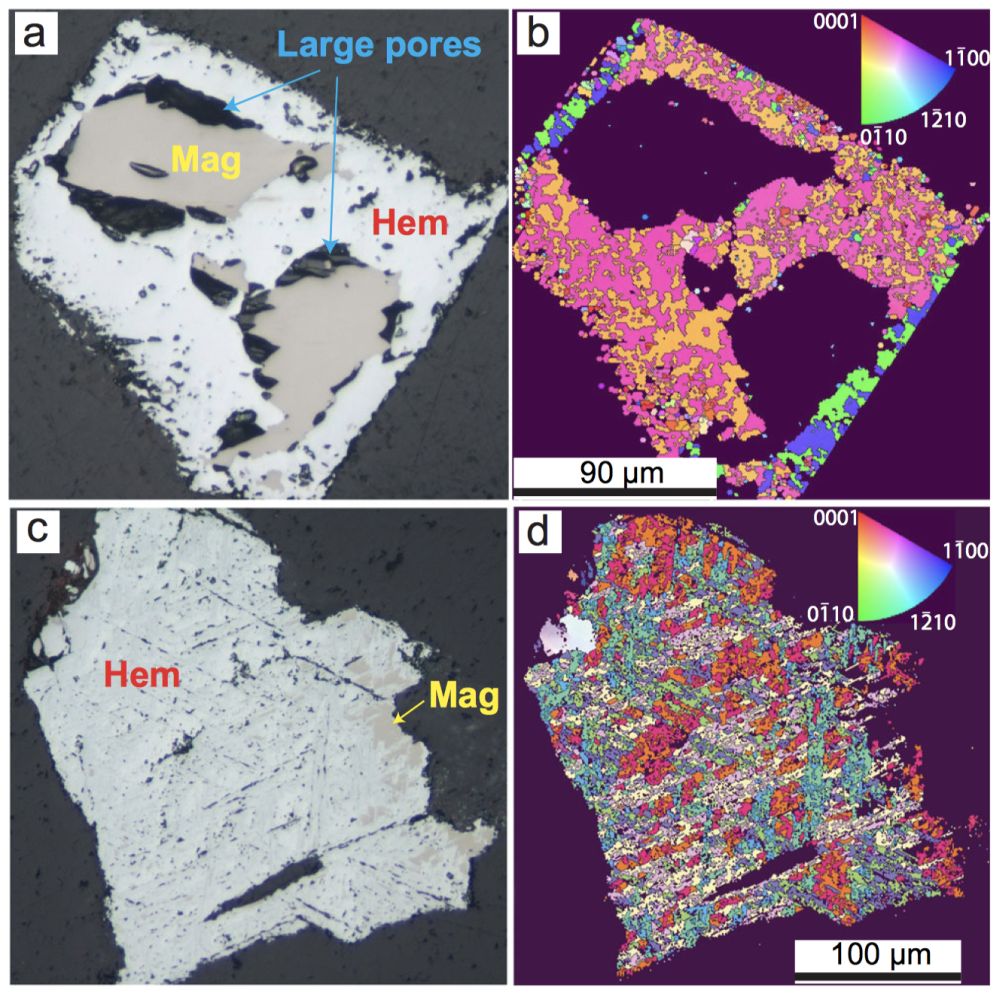

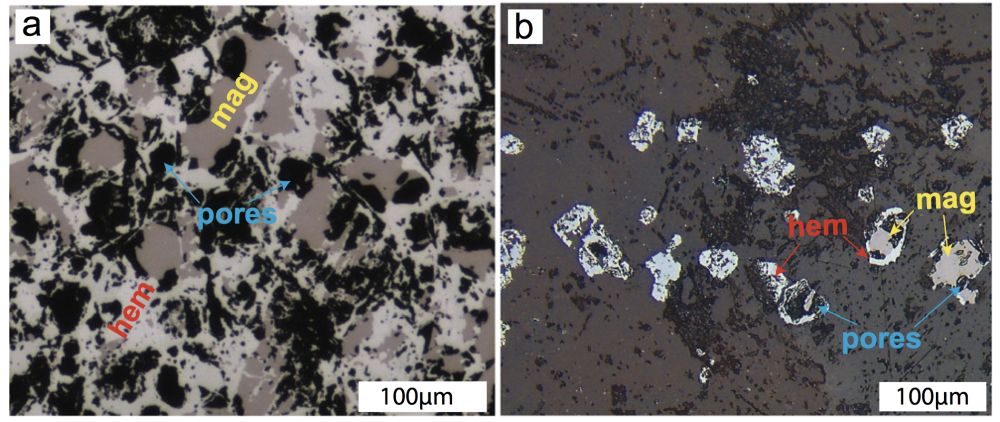

(2)在无氧化剂溶液,依然可以观察到大量的磁铁矿被赤铁矿交代。尤为引人注目的是,在含Ce和不含Ce的溶液中形成的矿物交代结构具有显著差别(图2a-2b)。在含Ce的溶液中,磁铁矿被赤铁矿沿边缘交代,并在相边界处形成5~10 μm宽的间隙(图3a)。该反应生成物的体积相对于初始反应物减少33%(图1中的反应2)。

(3)Ce对赤铁矿交代磁铁矿过程有着显著影响,可能发生了溶解-再沉淀过程。在含Ce溶液中形成赤铁矿的颗粒具有粗糙表面,晶体尺寸存在显著差异(1到>5 μm;图2a),相邻晶粒具有相似取向(图3b)。而在使用含La或含Nd的溶液的实验中,薄片状赤铁矿通常与磁铁矿紧密接触(图3c)。赤铁矿晶体紧密堆积在磁铁矿表面,且具有均匀的形貌,粒径统一(约5 μm;图2b),但相邻晶粒的取向较为不一致(图3d)。

图2 含不同REE元素无氧溶液的实验样品表面的SEM图像。(a) 含Ce(III)无氧溶液,新生赤铁矿的晶粒尺寸具有显著差异;

(b) 含Nd(III)无氧溶液,新生赤铁矿晶粒尺寸相对均一(Xing et al., 2021)

(b) 含Nd(III)无氧溶液,新生赤铁矿晶粒尺寸相对均一(Xing et al., 2021)

图3 在无氧溶液条件下,含Ce和不含Ce溶液中形成的磁铁矿-赤铁矿交代结构特征。(a-b)无氧化剂含Ce溶液形成的结构特征;(c-d)无氧化剂含Nd溶液形成的结构特征。a和c为光学反射光显微照片;b和d为电子背散射(EBSD)IPF取向图(Xing et al., 2021)

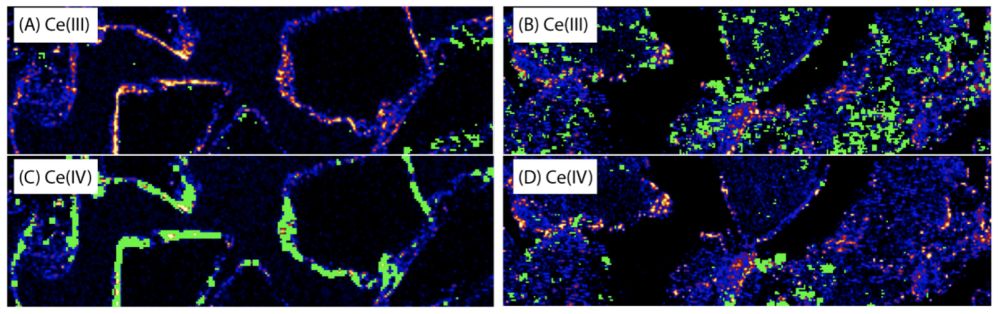

(4)基于同步辐射的近边吸收光谱(XANES)成像结果(图4)证实了Ce在磁铁矿转变为赤铁矿过程中扮演着催化作用。在富氧溶液形成的赤铁矿产物边缘形成氧化铈

(CeO2)(图4a, 4c)。在无氧溶液赤铁矿产物仅保留少量Ce(IV),主要为

(CeO2)(图4a, 4c)。在无氧溶液赤铁矿产物仅保留少量Ce(IV),主要为

Ce(III)(图4b, 4d)。该研究认为Ce参与催化ICDR反应机理为:磁铁矿首先发生溶解,溶液中

Ce(III)(图4b, 4d)。该研究认为Ce参与催化ICDR反应机理为:磁铁矿首先发生溶解,溶液中 Fe(II)/Fe(III)比值为0.5(图1中的反应3),赤铁矿的沉淀会导致溶液pH值降低和流体还原性升高(表现为Fe(II)/Fe(III)比值升高)(图1中的反应4-5)。如果溶液中

Fe(II)/Fe(III)比值为0.5(图1中的反应3),赤铁矿的沉淀会导致溶液pH值降低和流体还原性升高(表现为Fe(II)/Fe(III)比值升高)(图1中的反应4-5)。如果溶液中 存在Ce(III),则优先被Fe(III)氧化成

存在Ce(III),则优先被Fe(III)氧化成 CeO2 颗(图1中的反应6),这会进一步提高溶液的酸度和还原性,进而抑制了赤铁矿反应效率。当溶液中酸度足够高时,又会促进CeO2颗粒的溶解(图1中的反应7),保持溶液中Ce(III)的浓度,降低流体的还原性(表现H2的消耗),因而Fe(II)继续氧化形成赤铁矿(图1中的反应5)。如此循环,磁铁矿不断溶解向赤铁矿转变,表现为新的产物结构(出现孔隙)和增快的反应速率,而溶液中Ce(III)浓度保持稳定,表明了Ce具有催化作用(图1)。因此在磁铁矿-赤铁矿转变造成反应界面处溶液pH值和氧化还原性的细微变化,使得变价微量元素Ce具有了催化功能。磁铁矿转变赤铁矿过程主控于反应界面处的pH值,而溶液中Ce(III)的存在影响了Fe(III)–Fe(II)的相互转化。

CeO2 颗(图1中的反应6),这会进一步提高溶液的酸度和还原性,进而抑制了赤铁矿反应效率。当溶液中酸度足够高时,又会促进CeO2颗粒的溶解(图1中的反应7),保持溶液中Ce(III)的浓度,降低流体的还原性(表现H2的消耗),因而Fe(II)继续氧化形成赤铁矿(图1中的反应5)。如此循环,磁铁矿不断溶解向赤铁矿转变,表现为新的产物结构(出现孔隙)和增快的反应速率,而溶液中Ce(III)浓度保持稳定,表明了Ce具有催化作用(图1)。因此在磁铁矿-赤铁矿转变造成反应界面处溶液pH值和氧化还原性的细微变化,使得变价微量元素Ce具有了催化功能。磁铁矿转变赤铁矿过程主控于反应界面处的pH值,而溶液中Ce(III)的存在影响了Fe(III)–Fe(II)的相互转化。

图4不同价态Ce在产物中的分布 。(a、c)富氧溶液形成的产物;(b、d)无氧溶液形成的产物(见Xing et al., 2021附件)

该研究设计的水热实验工作完美再现了奥林匹克坝铁氧化物-铜-金-稀土矿床中的磁铁矿-赤铁矿交代结构(图5),揭示了矿物反应界面孔隙形成的机理,首次证明了微量元素可以作为ICDR反应的催化剂,形成的孔隙可以提高流体的迁移和活动性,从而促进了世界级巨型热液矿床的形成。鉴于铁氧化物和稀土元素富存在强关联性,该研究认为磁铁矿-赤铁矿转变过程,形成的这种动态增强的同矿化孔隙,是受到Ce催化效应造成的,它是影响全球IOCG和REE矿床品位和规模的重要因素。这种效应的发现也将有助于确定未来矿石开采和选矿的新方法。识别ICDR反应过程中影响孔隙度生成的关键因素对了解矿床成因,进而进行矿产勘查和开采具有重要意义。同时该研究成果也引发出系列思考和问题,如:

(1)变价微量元素Ce催化的磁铁矿转变为赤铁矿过程,是否在铁氧化物-铜-金-稀土矿床中普遍存在。

(2)该研究通过非常简洁的水热实验,揭示了Ce元素在磁铁矿-赤铁矿交代反应中具有催化作用。但我们很难预测其它哪些微量元素在含水变质作用、热液交代作用等过程中也扮演着类似的催化剂作用。因此,需要更进一步地对不同元素在不同矿物取代反应过程中的作用进行实验研究。

(3)该研究所涉及的水热实验是在饱和蒸气压条件下进行的,对于中下地壳的含水变质作用过程(在相对高的静岩压力条件下),是否还能有大量孔隙形成,并促进流体的渗透迁移和矿物交代反应,仍需要对天然样品的观察以及高温高压水热实验验证。

图5 奥林匹克坝铁氧化物-铜-金-稀土矿床典型矿石中的磁铁矿-赤铁矿交代结构

(Xing et al., 2021)

(Xing et al., 2021)【致谢:感谢范宏瑞研究员对本文提出的宝贵修改建议!】

主要参考文献

Xing Y, Brugger J, Etschmann B, et al. Trace element catalyses mineral replacement reactions and facilitates ore formation[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 1-7.(原文链接)

Qiu Z, Fan H R, Tomkins A G, et al. Insights into salty metamorphic fluid evolution from scapolite in the Trans-North China Orogen: Implication for ore genesis[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2021, 293: 256-276.

Putnis A. Why mineral interfaces matter[J]. Science, 2014, 343(6178): 1441-1442.

(撰稿: 邱正杰/矿产室;邢延路/莫纳什大学)