获取年龄可靠、沉积连续的水稻化石记录和古环境演化信息,是解决上述问题的关键。中国科学院地质与地球物理研究所贺可洋博士后、合作导师吕厚远研究员和云南大学郑洪波教授、杨青副教授及浙江省文物考古研究所孙国平、郑云飞研究员一起,通过对河姆渡遗址沉积钻孔展开系统的植硅体、硅藻和沉积相分析(图1, 图2),结合长江下游环境变化与农业考古证据,发现在稻作农业起源的核心区域,水稻利用和驯化过程普遍发生了3次明显的间断事件(图3),分别发生在13000-10000、7900-7400和6400-5600 年前,其中后两次间断事件是由于2次海侵事件造成了区域水稻生存环境的恶化,最终导致了水稻驯化完成时间的推迟。

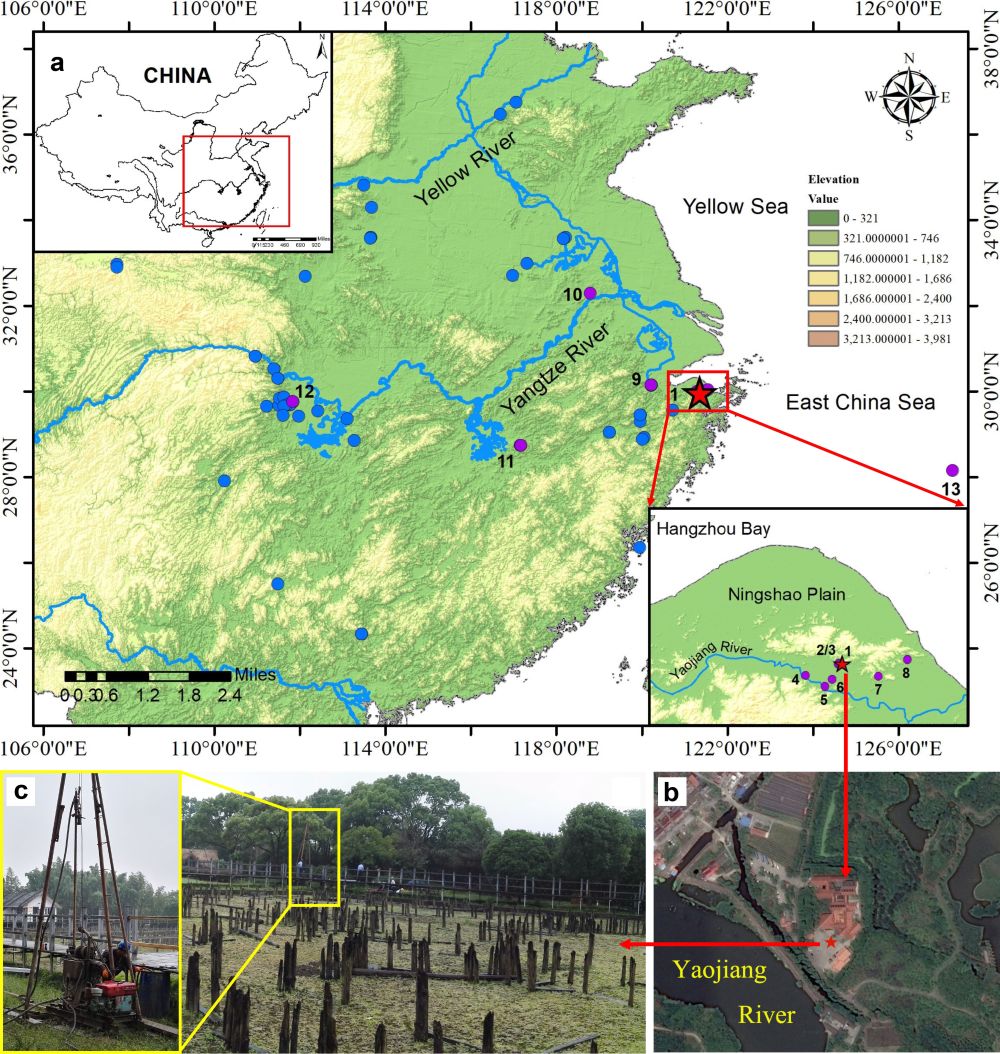

图1 (a)河姆渡遗址位置以及早于7000 BP的稻作农业遗址分布图;(b,c)钻孔位置及野外打钻照片

河姆渡遗址(7000-5000 BP)发掘于上世纪70年代,曾经出土了当时世界上最古老的水稻和大量干栏式建筑,在中国稻作农业起源和史前文明研究中都具有里程碑意义。本次研究显示,7000 BP以来海平面上升速度的减缓促进了淡水湿地环境的形成和稻作农业的发展,首次在遗址底部海相层之下6.8-5.6 m的深度发现了水稻植硅体(图2a),将姚江河谷地区的人类活动历史和水稻驯化进程向前推进到8200-7600 BP,一定程度上突破了以往考古学中生土层以下无文化堆积的传统认识,对于今后中国沿海地区史前考古发掘具有重要启示意义。

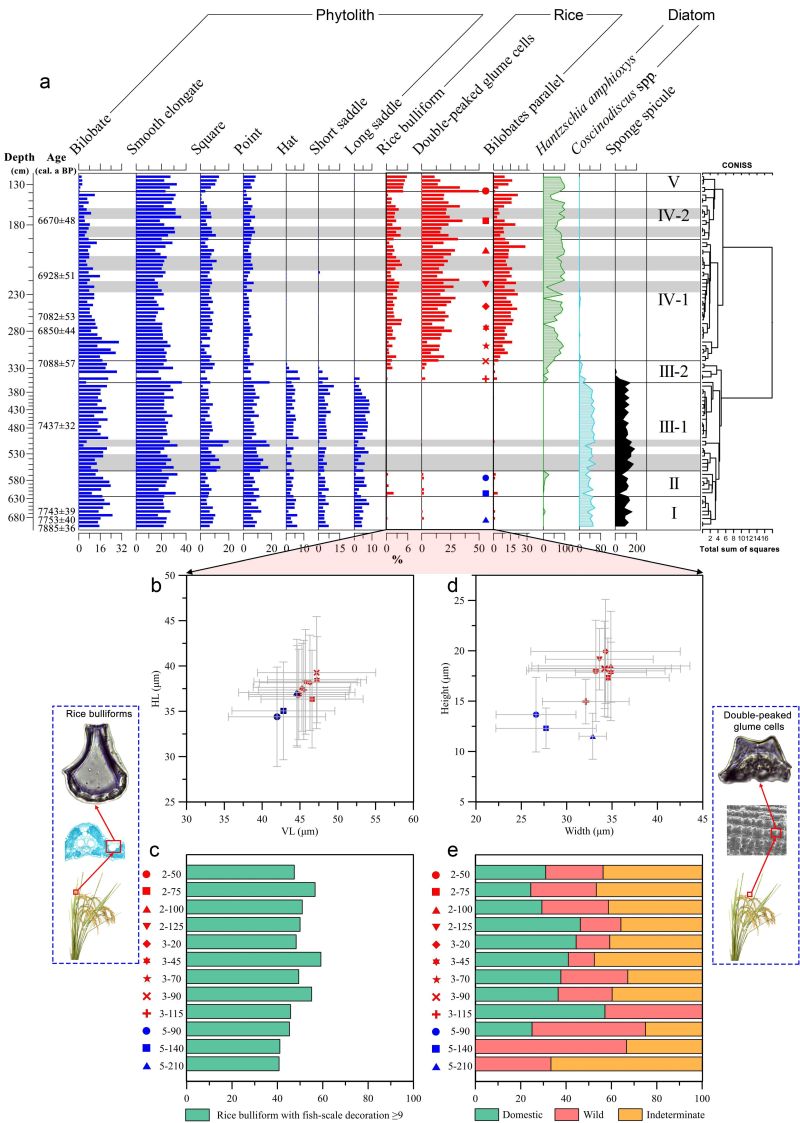

图2 (a)河姆渡遗址钻孔植硅体、硅藻化石组合结果,灰色阴影指示砂层沉积;(b-e)水稻扇型(b & c)和水稻双峰型(d & e)植硅体的测量与判别结果,蓝色图标指示海相层下新发现水稻遗存,红色图标指示河姆渡文化层内水稻遗存

水稻扇型和双峰型植硅体的测量和判别结果均显示,河姆渡遗址上部文化层(7100-6500 BP)内水稻遗存相较于海相层以下(8200-7600 BP)新发现水稻遗存存在明显进步(图2b-图2e),在7600-7100 BP期间受海侵及古台风影响发生了明显间断。那么会不会是间断事件造成了水稻驯化完成的延迟呢?间断事件的影响范围有多大?据此,研究团队对课题组近20年来的研究及国内外其他团队的成果进行了系统总结,发现在稻作农业起源的核心区域——长江中下游地区,水稻利用和驯化过程普遍发生了3次明显的间断事件(图3),分别发生在13000-10000、7900-7400和6400-5600 BP。

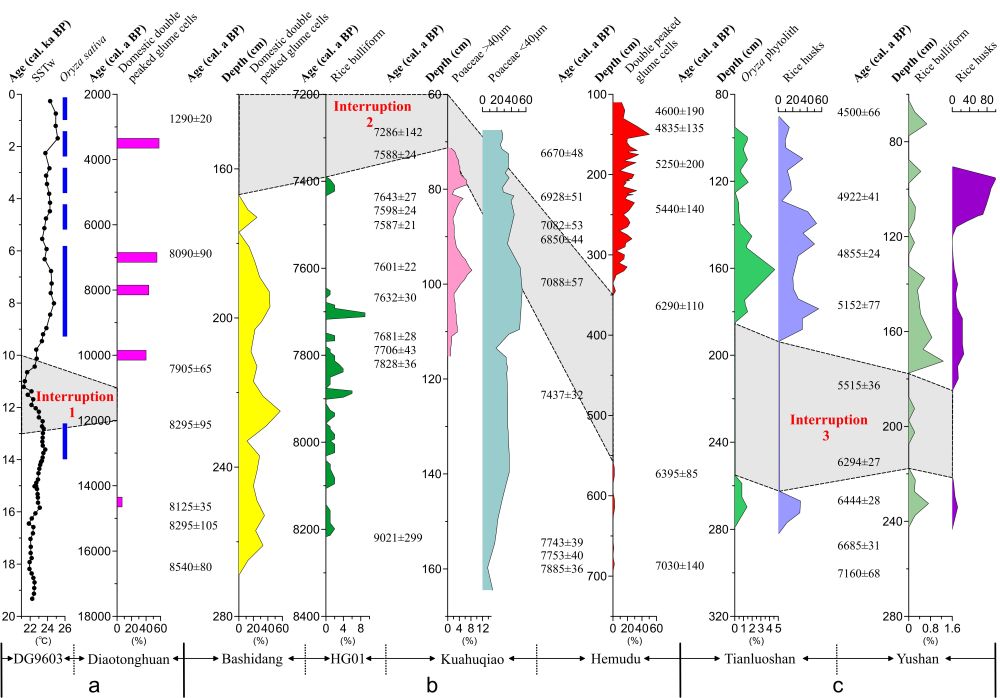

图3 长江中下游水稻利用和驯化进程总结。阴影指示水稻利用与驯化的三次间断事件

综合区域内的气候、海平面研究记录,他们发现第一次间断是由新仙女木事件(Younger Dryas)降温所导致的,而后两次事件则是中全新世海平面上升和波动所引发的海侵事件造成的。通过全球范围内的对比研究显示,西亚的小麦、大麦和中南美洲的玉米分别依托的是山麓和低地环境,而中国的水稻则是植根于长江中下游的低海拔湿地环境,更容易受到水环境变迁及极端事件的影响。尽管新仙女木事件也曾触发了西亚小麦栽培的开始,但造成后两次间断的中全新世海侵事件则是水稻所独有的,这些环境的不稳定性因素最终导致了水稻驯化完成时间的推迟。

研究成果发表于第四纪地质与环境研究领域的权威学术期刊Quaternary Science Reviews。(He K Y*, Lu H Y*, Zheng H B, Yang Q, Sun G P, Zheng Y F, Cao Y T, Huan X J. Role of dynamic environmental change in sustaining the protracted process of rice domestication in the lower Yangtze River [J]. Quaternary Science Reviews, 2020, 242: 106456. DOI: 10.1016/j.quascirev.2020.106456)(原文链接)。该成果受国家自然科学基金(No. 41830322, 41902187)、中国科学院先导专项B类项目(No. XDB26000000)和国家重大科学研究计划项目(2015CB953801)联合资助。