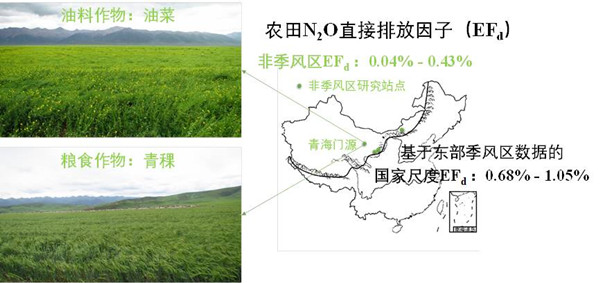

一方面由于草地开垦和绿洲农业的发展,非季风区农田面积不断扩大,另一方面非季风区特殊的气候、土壤、耕作制度和管理方式,可能造成其N2O排放特征与直接排放因子的特异。大气所碳氮循环研究团队克服非季风区冬季观测所面临的各种技术挑战,在青藏高原东缘开展粮食和油料作物农田N2O排放通量动态和直接排放因子,及相关土壤、植被和气候要素年尺度的综合观测,并结合文献报道的内蒙和西北地区少量观测数据,揭示出非季风区农田粗放的管理方式、雨养农业水肥不同季和寒冷气候条件导致其直接排放因子(EFd:0.04% - 0.43%)显著低于东部季风区、全国平均状况和IPCC默认值(EFd:0.68% - 1.05%),国家尺度清单过度依赖季风区观测结果将显著高估非季风区及全国农田温室气体排放量(图1)。此外,与季风区农田N2O排放主要集中于生长季不同的是,非季风区农田冻融期脉冲式排放,导致非生长季显著贡献甚至主导周年排放。该研究为更高层级方法学清单编制提供了关键区域和种植体系完整的(包括粮食和油料作物及不同肥料管理方式)、高质量的(周年连续多要素协同观测)、有科学文献支持的排放通量和排放因子数据集,阐明了非季风区农田N2O排放特征和主导环境要素与机制,成果发表于农林科学1区Top期刊Agricultural and Forest Meteorology。

文章链接:Chunyan Liu*, Xiaoxia Hu, Wei Zhang, Xunhua Zheng, Rui Wang, Zhisheng Yao, Guangmin Cao, 2019. Year-round measurements of nitrous oxide emissions and direct emission factors in extensively managed croplands under an alpine climate. Agricultural and Forest Meteorology 274: 18-28. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.04.013

图1:非季风区农田主要种植体系及其直接排放因子的特殊性

附件下载: