, 欧向军3

, 欧向军31. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 南京 210008;

2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 江苏师范大学, 江苏徐州 221006

2015年03月16日 收稿; 2015年05月21日 收修改稿

基金项目: 国家自然科学基金(41071085)和中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX2-YW-339)资助

通信作者: E-mail:xjduan@niglas.ac.cn

摘要: 功能多中心是21世纪以来出现的一种崭新的区域空间结构,在经济全球化与新劳动分工的影响下正显示出巨大的经济力量。本文借助社会网络分析工具与全新的功能多中心指数综合分析判断本区域功能多中心的发展趋势,并结合极化-扩散效应的演算进一步验证前述结果的科学性.研究认为:长三角地区以核心城市为动力源,联合其他中小城市协同发展的态势逐步显现;长三角地区的空间结构呈现出很强的等级规模分布,区域城镇体系十分完整,具备向功能多中心发展的基本条件;长三角地区功能多中心是极化效应和扩散效应共同作用的结果,前者多来自区域高端产业的大规模集聚,后者则来自区域中低端制造业的大规模转移.

关键词: 功能多中心社会网络分析极化效应扩散效应长三角地区

Functional polycentricity in Yangtze River delta based on social network analysis

YE Lei1,2, DUAN Xuejun1

, OU Xiangjun3

, OU Xiangjun3 1. Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Jiangsu Normal University, Xuzhou 221006, Jiangsu, China

Abstract: Functional polycentricity is a new regional spatial structure in the world in the 21st century and it will show a great economic power under the influence of economic globalization and the new labor division. In this paper we judge whether the functional polycentricity exists in Yangtze River delta (YRD) using the method of social network analysis and functional polycentricity index. Then we calculate the polarization effect and diffusion effect to further certify the former conclusion. The results are given below. YRD gradually shows a trend of coordinated development ——the core cities as the power source combined with other small and medium-sized cities. YRD shows a rank-size distribution under the constraints of the urban hierarchy system, which is the base of a functional polycentricity. The functional polycentricity in YRD is the result of regional polarization effect and diffusion effect. The former effect comes from the large-scale gathering of APS (advanced producer services), and the latter comes from the regional spread of basic manufactures.

Key words: functional polycentricitysocial network analysispolarization effectdiffusion effecteconomic polarized area of Yangtze River delta

功能多中心(functional polycentricity)是一个令人向往的概念,随着通信与交通基础设施的快速发展,即所谓“流动空间”(space of flows)[1]的不断扩展,使得功能多中心日益成为众多城市与区域谋求均衡发展的主要目标,典型如“欧洲空间发展展望”(ESDP).而所谓的“功能多中心”,主要是指由形态上分离但功能上相互联系的若干中小城镇,集聚在一个或多个较大的中心城市周围,通过各城市间的合作与互补,逐渐形成的一个分工有序、联系紧密的功能网络[2].目前国外****对功能多中心已经做出了较为深入的研究,总体来看主要可以分为以下3大阶段:第1阶段是20世纪30年代至90年代末.当Reilly[3]提出零售引力模型后,基于城市间质量构建的各种经济联系网络研究不断涌现,这为日后的功能多中心研究奠定了数据基础[3-4];第2阶段是新世纪初至2008年国际金融危机前后.因特网的迅速普及使得交通流、信息流或电信流等数据的获取更为简便,构建区域甚至是全球的联系网络,继而分析区域的功能多中心逐渐成为研究的热点[5-6];第3阶段是2010年至今,以Taylor等[7]为首的GaWC小组借鉴Vijver等[8]对生产性服务业在世界城市集聚的研究,构建了基于商务企业连接关系的联系网络(interlocking network),使得区域多中心的研究得以更进一步.

中国对功能多中心的研究起步较晚,因而直接标以“功能多中心”的文献并不多见[9-11],但由于“功能多中心”的研究与关系型数据密不可分,因而国内近些年来以关系型数据为基础探究区域空间结构、区域经济联系和多中心区域的相关研究便组成了丰富的间接素材群:从传统的基于引力模型计算的城市间虚拟联系量判断区域经济关联度[12-13],到基于航空班次、高速公路和铁路等真实流数据评价其对区域空间结构的影响[14-16],再到以微博、CN域名、百度指数等为代表的互联网资源影响下多中心城市区域的形成[17-19],无不从一个个不同的侧面反映出随着中国区域开发从点轴式逐步转向网络式开发,区域空间结构逐渐向多中心发展模式转型[20-21].

总体来看,国内外已有的研究主要从两方面对功能多中心的研究加以拓展:一是准确认识发达地区在全球城市体系中的地位,把握核心城市与边缘城市的关系;二是科学判断发达地区是否存在功能互补,明确城市单体与区域主体的互动关系.但从社会网络与聚散效应交叉视角下的区域功能多中心研究相对较少,因此本文以长三角地区为研究对象,以修正后的经济联系强度代表城市间的功能联系,应用Ucinet6.2测度并探讨长三角地区功能多中心的发展程度与趋势,并通过聚散效应定量刻画长三角地区功能多中心的变化过程,以期前后印证,进一步增加研究科学性.这不仅能丰富功能多中心的研究内涵,也能为解决区域无序竞争、空间利用效率低下与网络化阶段城市间关系的协调互动提供崭新思路.

1 研究方法与数据来源1.1 社会网络分析社会网络分析方法为区域网络研究提供了一个崭新的视角与分析工具,可以将多中心网络化过程变得更加直观,量化效果也更加明显.因此本研究利用Ucinet6.2软件定量分析长三角地区的网络中心性[22-23],为进一步了解长三角地区网络结构并判断其功能多中心趋势提供依据.网络中心性研究中较常用的有点度中心度和中间中心度.点度中心度是测量网络中节点自身的联系能力,未考虑是否对其他节点产生控制作用;中间中心度是度量一个节点在多大程度上居于两个节点之间,反映了一个节点对其他节点的控制能力,其计算公式如下:

| ${{C}_{D}}({{n}_{i}})=\sum\limits_{j=1}^{k}{{{X}_{ij}}},$ | (1) |

| ${{C}_{B}}({{n}_{i}})=\sum\limits_{j <k}{{{g}_{jk}}}\left( {{n}_{i}} \right)/{{g}_{jk}},$ | (2) |

1.2 功能多中心指数Hanssens等[24]认为测度巨型城市区域的功能多中心性需要通过以下2个步骤:一是计算巨型城市区域中每个城市的中心性指数,二是将这些中心性指数合并为一个单一指数用以定量测度本区域的平衡度.因此,通过FPI指数的计算能更加直观地表征长三角地区是否存在功能多中心的趋势,其具体计算步骤如下:

| $D{{I}_{i}}=\frac{R{{C}_{i}}}{\sum\limits_{j=1}^{j}{\frac{R{{C}_{i}}}{J}}},$ | (3) |

| $RC{{\prime }_{i}}=\frac{1}{i},$ | (4) |

| $FPI=\frac{2-\frac{SD}{S{{D}_{RS}}}}{2},when\text{ }SD\ge S{{D}_{RS}},$ | (5) |

| $FPI=\frac{\frac{SD}{S{{D}_{RS}}}}{2},when\text{ }SD\le S{{D}_{RS}},$ | (6) |

1.3 修正的引力模型城市“质量”的表征应侧重于城市的经济发展水平,而人是经济活动的主体,城市经济联系的执行者,所以人口规模也应该是重要指标之一.随着城市经济的发展,城市的发展规模不断向纵深推进,其发展水平与建成区面积也存在明显关联[25].此外,原有引力模型中两城市之间的距离通常采用空间物理距离,但高铁时代的背景下这很难反映两城市间的真实通达性,而交通通达性的好坏又直接影响到两城市之间的经济联系强度.鉴于此,本文采用最短时间距离作为任意两城市间的距离参数,比起原有模型选择城市间空间物理距离作为Dij值更具合理性.衰减系数则根据Taaffe[26]的实证研究确定为2,各城市的GDP、城镇人口与建成区面积来源于相应城市2014年统计年鉴,交通时间类的数据来源于列车时刻表和百度地图(最短旅行时间).具体的计算公式如下:

| ${{F}_{ij}}={{K}_{ij}}\times \frac{\sqrt[3]{{{S}_{i}}{{P}_{i}}{{G}_{i}}}\times \sqrt[3]{{{S}_{j}}{{P}_{j}}{{G}_{j}}}}{{}}D_{ij}^{2},$ | (7) |

| ${{K}_{ij}}=\frac{{{G}_{i}}}{{{G}_{i}}+{{G}_{j}}},$ | (8) |

| ${{D}_{ij}}=Min{{T}_{ij}},{{R}_{ij}}.$ | (9) |

2 结果与讨论2.1 联系强度分析通过式(7)计算可得表 1,分析后不难发现长三角16城市间的联系强度差异十分明显,总体上呈现出以下3大特征:

Table 1

| 表 1 长三角地区主要城市间的联系强度Table 1 Connection intensities among 16 cities in Yangtze River delta |

1) 长三角北翼与上海的联系显著地强于南翼与上海的联系.与上海的经济联系强度处于前6位的依次是苏州、无锡、杭州、嘉兴、南京和常州,有2/3的城市位于北翼范围内,且北翼与上海联系强度最高的城市是南翼与上海联系强度最高城市的6.5倍.尽管如此,也应该看到,北翼各城市中长江以北的3个城市与上海的联系仍然不够紧密,联系强度维持在1~9之间,远低于苏南的平均值.

2) 以区域核心城市为中心的功能联系随距离的增加而逐渐衰减的“中心-外围”趋势愈发明显.如图 1所示,将南北两翼的城市与上海的经济联系强度按照最短时间距离排序后可以看到,在南北两翼最强的经济联系分别为上海—嘉兴(319.52)和上海—苏州(928.6),随着综合时间距离的递增,联系强度不断衰减,至两翼距离上海最远的舟山和扬州,经济联系强度已经小于2了.以南京和杭州作类似的研究,结果也大致相同.

Fig. 1

| Download: JPG larger image |

| 图 1 长三角南北两翼城市与上海之间的经济联系强度Fig. 1 Connection intensities between Shanghai and the cities in south and north wings of Yangtze River delta | |

3) 长三角南北翼城市间的经济联系强度较为薄弱.在总计112组南北翼城市联系中,有近85%的城市对之间的经济联系强度低于5,特别是舟山与北翼各城市的联系强度更是低于0.1.分区域来看,在南翼城市对北翼城市的联系中共有89.3%的城市对的经济联系强度低于5,而在北翼城市对南翼城市的联系中这一指标略好,但也有80.3%的城市对的经济联系强度低于5.

2.2 功能多中心分析将表 1的数据导入Ucinet6.2进行中间中心度与点度中心度的计算,结果如表 2所示.首先,就中间中心度而言,在城市集合中它表征着权力和威望.所谓权力就是对其他城市的影响与支配能力,具体体现在对总部经济的集聚能力;所谓威望主要体现在其他城市是否愿意与之建立联系,及对分支机构的集聚能力.从表 2中间中心度的计算结果来看,上海市拥有最高的中间中心度,这主要得益于上海拥有超过400家跨国公司地区总部,成为中国内地跨国公司地区总部最集中的城市,因而其在长三角乃至中国的经济支配地位都是毋庸置疑的.与此同时,为了争取更多来自上海的经济辐射,长三角各地市均竞相建立与上海的便捷联系通道.但也正因为上海成为区内众多城市彼此联系的桥梁,也就解释了当前长三角南北翼城市间的直接联系为什么偏弱.当然,近年来随着杭州、南京、苏州、宁波等区域中心性城市总部经济的快速发展,再加上其在区域内特殊的政治经济地位,使它们在中间中心度上并不比上海差太多,因而,从这个角度上讲,上海在长三角地区并不具备绝对的支配权力.此外,纵观各城市的中间中心度的变化趋势,有9个城市的中间中心度达不到长三角地区的平均值,所有城市中间中心度的标准差也相对较大,达到4.87,这些都说明长三角地区各城市依旧存在比较明显的等级差异.但在经济全球化、区域一体化与知识经济溢出效应的共同作用下,结合前文对各城市间的经济联系强度分析,在宏观尺度上,区域反而逐渐呈现出“等级+网络”的演化态势,而这恰恰又是功能多中心区域的重要特征[27].

其次,就点度中心度而言,在城市集合中它表征着联系范围的广泛程度,也可以从另一个侧面反映某一城市的权力与威望.从表 2点度中心度的计算结果来看,2013年长三角地区经济网络的点度中心势为18.23%(为出度势与入度势之和),较之同等规模的星型网络(即规模与效率最优的网络形态,其出度、入度的中心势均是100%)仍存在较大差距.部分原因在于长三角地区内的16个城市分属两省一市,行政藩篱在一定程度上仍然阻碍着区域一体化、区域协同发展的步伐.此外,近些年长三角地区日益发达的交通联系网络反倒造成部分“虹吸效应”,使得发展特色不明显的城市日趋边缘化,其资本、人力、资源等要素都不断向区域内其他中心城市流动,这也就解释了为什么舟山、台州、湖州、南通等城市在点度中心度偏低的同时,中间中心度也很低.但从长远来看,随着跨国公司的多维渗透以及《长三角区域规划》的深入推进,长三角地区必将逐步纳入全球市场体系与联系网络,在此过程中内部各城市产业结构的优化调整、具体行业空间布局的重构都将有力推动长三角地区空间的演化、重组.

Table 2

| 表 2 长三角地区中心性分析统计表Table 2 Statistic table of centrality analysis of the polarized zone in Yangtze River delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

再将表 2中各城市的中间中心度作为城市的中心性指数导入式(3)—式(6),分别计算各城市的主导性指数DI与区域功能多中心指数FPI,具体结果见表 3.一方面通过DI指数的计算结果可知,长三角地区内仅有43.8%的城市其DI指数大于1且16个城市DI指数的标准差为0.7868,再次反映出地区内不存在经济上呈绝对主导型的城市节点.因而,上海、杭州、南京作为长三角地区核心城市的地位依旧稳固,克里斯泰勒的“中心地”理论与泰勒的“城市网络”概念在本地区基本实现了看似别扭的重新结合[2].另一方面,通过FPI指数的计算结果也显示出长三角地区目前仍呈现出一种严格的等级规模体系,区域内特大、大、中、小型城市齐备,城镇体系十分完整,具备向功能多中心进一步迈进的条件.

Table 3

| 表 3 长三角地区16城市的功能多中心指数(FPI)Table 3 Functional polycentricity index (FPI) for 16 cities in the polarized zone in Yangtze River delta |

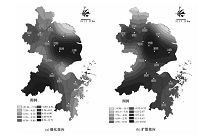

2.3 聚散效应分析极化效应与扩散效应是区域发展中始终存在的一对矛盾,因而在长三角地区多中心化的过程中,这一矛盾也依旧相伴而生,共同塑造着本区域崭新的空间形态,故而通过定量刻画区域的极化-扩散效应也不失为一种预测未来区域功能多中心趋势的可行方法.以表 2中的入度值和出度值分别代表每个城市的极化效应和扩散效应,利用与ArcGIS中的薄板样条插值模型测度了16个城市聚散效应的方向及大小,具体结果见图 2.

通过图 2的聚散效应分析不难发现:1)就极化效应而言,2013年长三角地区的极化中心在上海—苏州—无锡一线,随后呈圈层状向南北两翼递减,但由于南京和杭州的特殊政治、经济地位,极化效应在这2个城市出现了另2个峰值区;2)就扩散效应而言,2013年长三角地区的扩散中心在苏州—无锡一线,随后呈条带状向南北两翼递减;3)就极化-扩散效应的比较而言,2013年长三角地区有11个城市的扩散效应大于极化效应,再加上上海、苏州等城市超高的极化效应,区域内的“虹吸效应”较为明显.因此,目前长三角地区聚散效应呈现出典型的“集中的分散(concentrated deconcentration)”特征,区域等级规模分布的态势亦十分显著,而这些都与前述的FPI指数的计算结果(包括该值略大于0.5的特征)相互印证.

Fig. 2

| Download: JPG larger image |

| 图 2 长三角地区各中心城市的聚散效应Fig. 2 Polarization and diffusion effects of every city in the EPA in Yangtze River delta | |

但究竟是什么原因造成了上述结果?我们认为可以从理论与实体经济2个层面找到答案.从理论上讲,随着交通网络与信息网络的逐步完善,各城市的职能得以在更广阔的尺度上扩散,同时又因为诸多“专业化集群”的出现,得以在区域内某些特殊的点位上重新集聚,伴随着越来越多专业化集聚点的出现,并随着时间的推移重新布局在更为分散的区位,最终使得发展的焦点不再集中于单一城市而是多中心城市区域[2].从实体经济上讲,在长三角地区多中心化的过程中,越来越多的制造业开始从上海等大城市向其他二三线城市转移,特别是部分非消费地指向型工业在便捷交通网络的支撑下可以在区域内任意生产成本较低的地区集聚,而以金融业为代表的高端生产性服务业则更多地向以上海为核心的大都市集中(具体见图 3).

Fig. 3

| Download: JPG larger image |

| 图 3 2005—2013年长三角两省一市金融业与制造业区位熵变化情况Fig. 3 Changes in location entropy of finance and manufacturing industry in Yangtze River delta from 2005 to 2013 | |

3 结论与展望1) 本文将功能多中心指数(FPI)引入长三角地区的实证研究中,同时又结合区域极化-扩散效应的分析,以期在科学表征区域功能多中心化的同时,为监测区域合作发展与互补融合提供一个相对简单有效的计算方法.此外,本研究也从一个侧面展现了在当代城市地理学中两大研究范式的相互转换,即从传统的侧重纵向联系的中心地思想转向如今的侧重横向联系的多中心思想.

2) 2013年长三角地区16城市的经济联系网络呈现出以下3大特征:一是长三角北翼与上海的联系仍然显著地强于南翼与上海的联系;二是以区域核心城市为中心的功能联系随距离的增加而逐渐衰减的“中心-外围”趋势愈发明显;三是长三角南北翼城市间的经济联系强度依然较为薄弱.

3) 社会网络分析的结果表明在宏观尺度上,长三角地区逐渐显示出“等级+网络”的演化态势,而这又恰好是功能多中心区域的重要特征.而FPI指数的计算结果更是进一步明确本地区仍保持一种严格的等级规模体系,区域内特大、大、中、小型城市齐备,城镇体系十分完整,具备向功能多中心进一步迈进的条件.

4) 长三角地区功能多中心主要是由区域极化效应和扩散效应共同塑造的,而极化效应更多来自区域高端产业的大规模集聚,扩散效应则来自区域中低端制造业的大规模转移.相信未来一段时期内伴随各中心城市的差异化发展路径,长三角地区更多地将是合作发展与互补融合,本区域的功能多中心趋势会愈发明显.

5) 当然,在研究过程中仍有些许不足,如只采用了2013年一年的数据进行计算,在趋势预测方面必然存在不足;运用引力模型计算的是16个城市间的虚拟经济流,不利于区域网络结构的分析等,这些将在未来进一步的探究中逐步完善.

参考文献

| [1] | Castells M. Grassrooting the space of flows[J].Urban Geography, 2013, 20(4):294–302. |

| [2] | Hall P, Pain K. The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe[M].London: Earthscan, 2006. |

| [3] | Reilly W J. The Law of Retail Gravitation[M].New York: The Knicker bocker Press, 1931. |

| [4] | Edward G. Learning in cities[J].Journal of Urban Economics, 1999, 46(2):254–277.DOI:10.1006/juec.1998.2121 |

| [5] | Derudder B, Witlox F. Mapping world city networks through airline flows:context,relevance and problems[J].Journal of Transport Geography, 2008, 16(5):305–312.DOI:10.1016/j.jtrangeo.2007.12.005 |

| [6] | Malecki E J. The economic geography of the internet's infrastructure[J].Economic Geography, 2002, 78(4):399–424.DOI:10.2307/4140796 |

| [7] | Taylor P J,Ni P,Derudder B,et al.Measuring the world city network:new developments and results .(2009-03-02) . http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb300.html. |

| [8] | Van De Vijver E, Derudder B, Bassens D, et al. Filling some black holes: modeling the connection between urbanization, infrastructure, and global service intensity[J].The Professional Geographer, 2014, 66(1):82–90.DOI:10.1080/00330124.2013.781488 |

| [9] | 罗震东. 长江三角洲功能多中心程度初探[J].国际城市规划, 2010, 25(1):60–65. |

| [10] | 冯长春, 谢旦杏, 马学广, 等. 基于城际轨道交通流的珠三角城市区域功能多中心研究[J].地理科学, 2014, 34(6):648–655. |

| [11] | 蔡莉丽, 马学广, 陈伟劲, 等. 基于客运交通流的珠三角城市区域功能多中心特征研究[J].经济地理, 2013, 33(11):52–57. |

| [12] | 王德忠, 庄仁兴. 区域经济联系定量分析初探:以上海与苏锡常地区经济联系为例[J].地理科学, 1996, 16(1):51–57. |

| [13] | 刘承良, 余瑞林, 熊剑平, 等. 武汉都市圈经济联系的空间结构[J].地理研究, 2007, 26(1):197–209. |

| [14] | 金凤君, 王成金. 轴-辐侍服理念下的中国航空网络模式构筑[J].地理研究, 2005, 24(5):774–784. |

| [15] | 周恺. 长江三角洲高速公路网通达性与城镇空间结构发展[J].地理科学进展, 2010, 29(2):241–248. |

| [16] | 吴威, 曹有挥, 梁双波, 等. 中国铁路客运网络可达性空间格局[J].地理研究, 2009, 28(5):1389–1400. |

| [17] | 甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征:以新浪微博为例[J].地理学报, 2012, 67(8):1031–1043. |

| [18] | 卢鹤立, 刘桂芳. 赛博空间地理分布研究[J].地理科学, 2005, 25(3):317–321. |

| [19] | 熊丽芳, 甄峰, 王波, 等. 基于百度指数的长三角核心区城市网络特征研究[J].经济地理, 2013, 33(7):67–73. |

| [20] | 周叔莲, 魏后凯. 我国区域经济开发的中长期战略[J].上海行政学院学报, 2001(1):55–66. |

| [21] | 王珺, 周均清. 从"单中心区域"到"网络城市":武汉城市圈空间格局优化战略研究[J].国际城市规划, 2008, 23(5):88–91. |

| [22] | Scott J. Social network analysis: a handbook[M].California: Sage Publication, 2000. |

| [23] | Tindall D B, Wellman B. Canada as social structure: social network analysis and Canadian sociology[J].Canadian Journal of Sociology, 2001:265–308. |

| [24] | Hanssens H, Derudder B, Stefan V A, et al. Assessing the functional polycentricity of the mega city-region of central Belgium based on advanced producer service transaction links[J].Regional Studies, 2013, 22(4):2–14. |

| [25] | 孟向京, 贾绍凤. 中国大城市发展与区域依赖关系的统计分析[J].中国人口科学, 2000(5):40–44. |

| [26] | Taaffe E J. The urban hierarchy: an air passenger definition[J].Economic Geography, 1962, 38(1):1–14.DOI:10.2307/142321 |

| [27] | 罗震东, 张京祥. 全球城市区域视角下的长江三角洲演化特征与趋势[J].城市发展研究, 2009, 16(9):65–72. |