细颗粒物(PM2.5)引起的空气污染在全球范围内增加了脑血管疾病、肺癌和慢性呼吸道疾病的致死风险。 然而,目前面临的一个新挑战是厘清PM2.5的组分(包括毒性有机污染物、重金属以及病原菌等)与人体健康风险之间的关系。许多研究发现,PAHs是PM2.5的重要毒性成分,随着大气氧化性的增强,已在PM2.5中检测出更多PAHs衍生物,包括NPAHs、OPAHs等,可能会带来更高的人体健康风险。

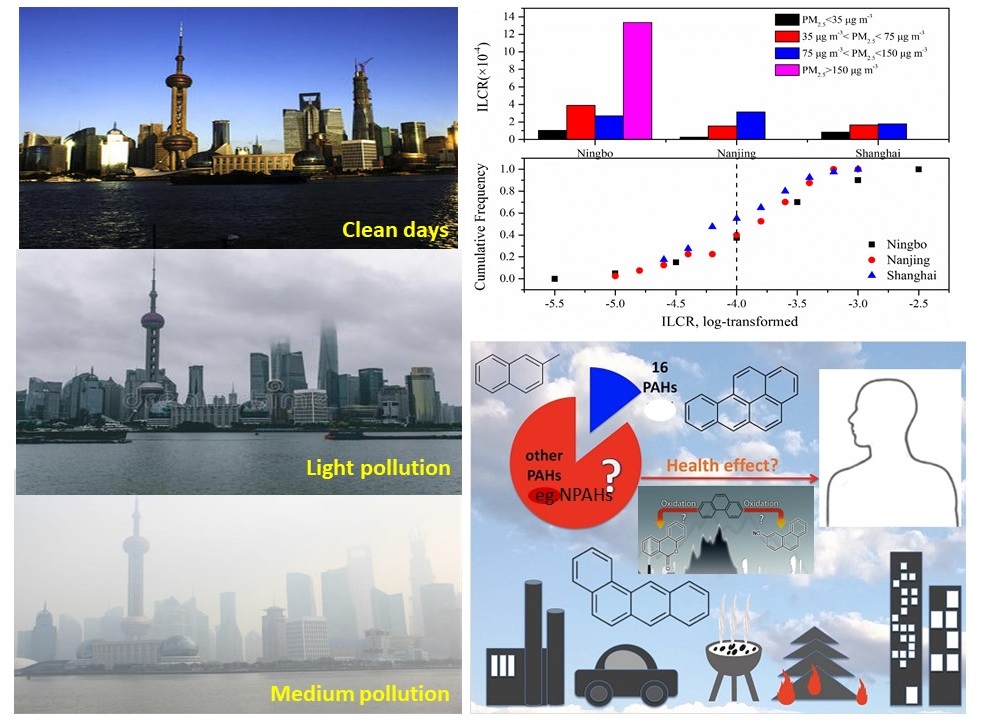

该论文研究发现,随着大气污染的加剧,PM2.5中4-环PAH和典型的NPAH(3-硝基联苯(3-NBP)和2-硝基荧蒽(2-NFLT))占比明显增加,可提高19-40%;2-NFLT与O3和NO2呈显著地正相关,表明大气氧化性增强促进了大气中NPAHs的二次生成。正矩阵因子模型(PMF)源解析结果表明,机动车尾气(44.9-48.7%),煤炭和生物质燃烧(27.6-36.0%)及天然气和油气挥发(15.3-27.5%)是大气PAHs的主要来源,而母体PAHs二次转化 (39.8-53.8%)是NPAHs生成的重要途径。后向轨迹模型分析显示,华北地区的污染气团可导致长三角地区PM2.5中PAHs和NPAHs的浓度水平显著增加。与清洁天气相比,灰霾污染期间PAHs和NPAHs的BaP毒性当量浓度分别提高10-25倍和2-6倍;通过吸入暴露引起的PAHs终生癌症风险增量(ILCR)也表明,灰霾污染期间存在较高的人体健康风险,应考虑采取有效的污染物减排和人体防护措施。

不同PM2.5污染条件下PAHs和NPAHs的分布特征、主要来源及其人体的健康风险

该论文第一作者为城市环境研究所洪有为副研究员,通讯作者为陈进生研究员。该研究得到国家重点研发计划项目课题(2016YFC0112200)、福建省对外合作项目(2020I0038)、厦门市青年创新基金项目(3502Z20206094)等项目的资助。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004708?via%3Dihub

责任编辑:脱畅