2020年3月,中国科学院上海硅酸盐研究所吴成铁研究员与常江研究员带领的研究团队在3D打印仿哈弗斯骨结构生物陶瓷支架用于多细胞递送和骨组织再生方面取得新进展。该研究团队通过模拟骨的多级结构及多细胞组成,采用光固化3D打印技术制备出仿哈弗斯骨结构生物陶瓷支架,并负载骨髓间充质干细胞和内皮细胞,促进血管化骨的修复。该研究成果近日发表在Science子刊Science Advances杂志(Sci. Adv. 2020; 6 : eaaz6725)上,并申请专利一项。论文第一作者为为中国科学院大学在读博士生张猛,指导教师为吴成铁研究员。

该团队将骨的哈弗斯管、福尔克曼管及松质骨三部分结构一体化打印,通过改变哈弗斯管数量、直径以及福尔克曼管数量实现了对结构的精细调控,同时也实现了对力学强度及孔隙率的调控,能够满足不同患者的个性化定制需求。该研究还模拟骨的多细胞组成,将具有成血管作用的内皮细胞负载于哈弗斯管,将具有成骨作用的骨髓间充质干细胞负载于松质骨结构,并将两种细胞共培养,实现了多细胞的负载与运输,显著促进了两种细胞的增殖以及各自成骨、成血管基因的表达。动物体内实验表明负载两种共培养细胞支架的体内成骨、成血管效果显著优于单培养细胞支架及无细胞支架,体现了这种多细胞递送系统的血管化骨修复能力。这种

基于仿哈弗斯骨结构的多细胞递送系统还可以递送多种骨组织常驻细胞,由于哈弗斯管内有血管和神经并行穿过,该团队还将具有神经修复作用的雪旺细胞负载于哈弗斯管内,将骨髓间充质干细胞负载于松质骨结构,发现负载两种共培养细胞支架的成神经基因表达显著优于单培养细胞支架,体现了这种基于仿哈弗斯骨结构支架的多细胞递送系统的普适性特征,可模拟体内多细胞组织工程的再生微环境。

基于仿哈弗斯骨结构的多细胞递送系统还可以递送多种骨组织常驻细胞,由于哈弗斯管内有血管和神经并行穿过,该团队还将具有神经修复作用的雪旺细胞负载于哈弗斯管内,将骨髓间充质干细胞负载于松质骨结构,发现负载两种共培养细胞支架的成神经基因表达显著优于单培养细胞支架,体现了这种基于仿哈弗斯骨结构支架的多细胞递送系统的普适性特征,可模拟体内多细胞组织工程的再生微环境。相关研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金、中国科学院创新交叉团队等基金的资助。

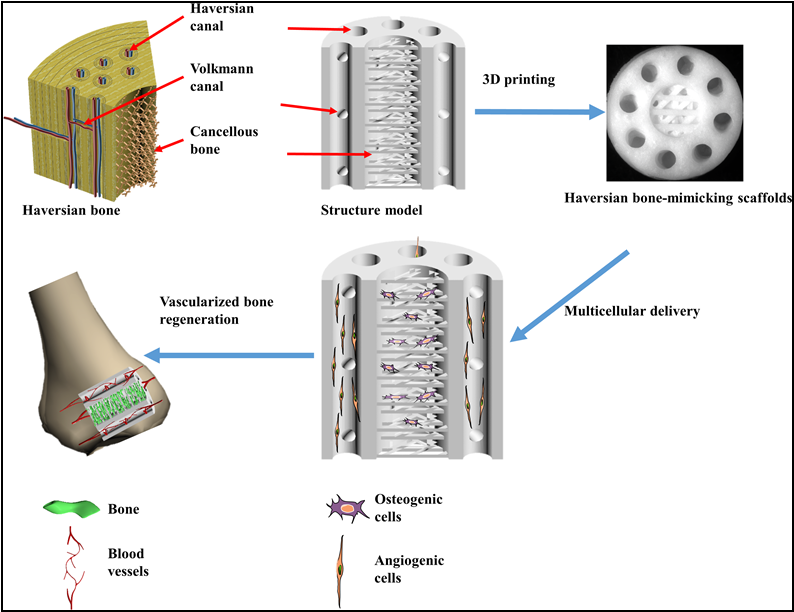

3D打印仿哈弗斯骨结构支架递送成骨及成血管相关细胞用于血管化骨再生。

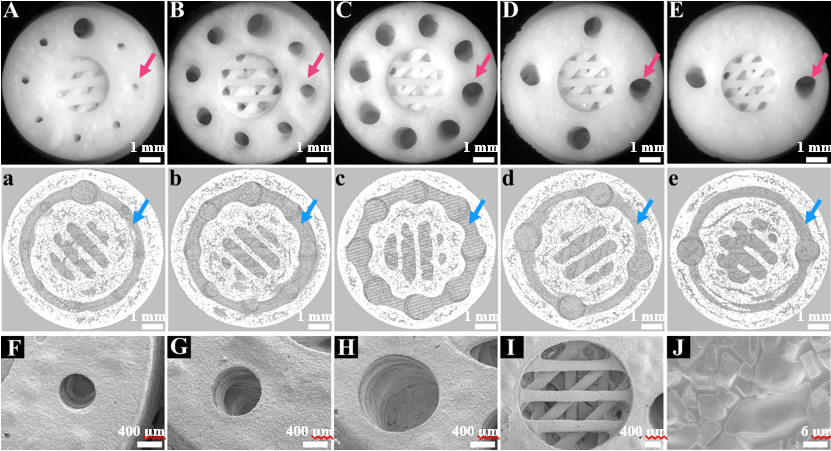

3D打印仿哈弗斯骨结构生物陶瓷支架形貌表征,(A-C)不同哈弗斯管直径和数量支架的光学显微镜照片,(a-c)不同哈弗斯管直径和数量支架的micro-CT图像,(F-H)不同直径哈弗斯管的电镜照片,(I)松质骨结构电镜照片,(J)支架表面烧结情况电镜照片。

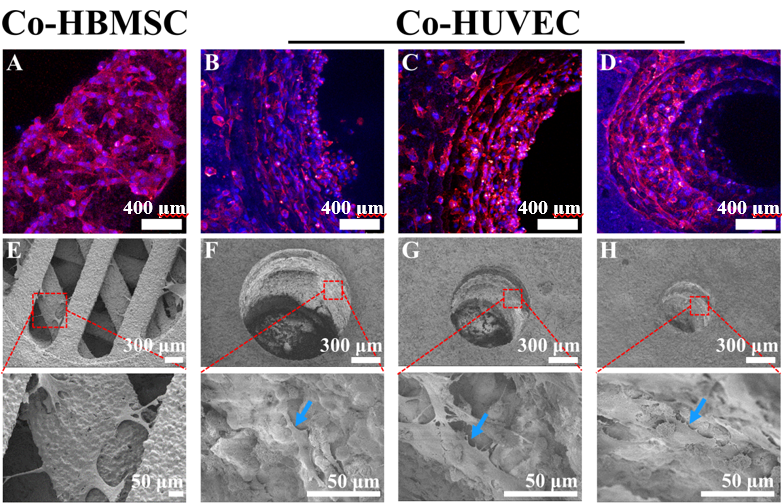

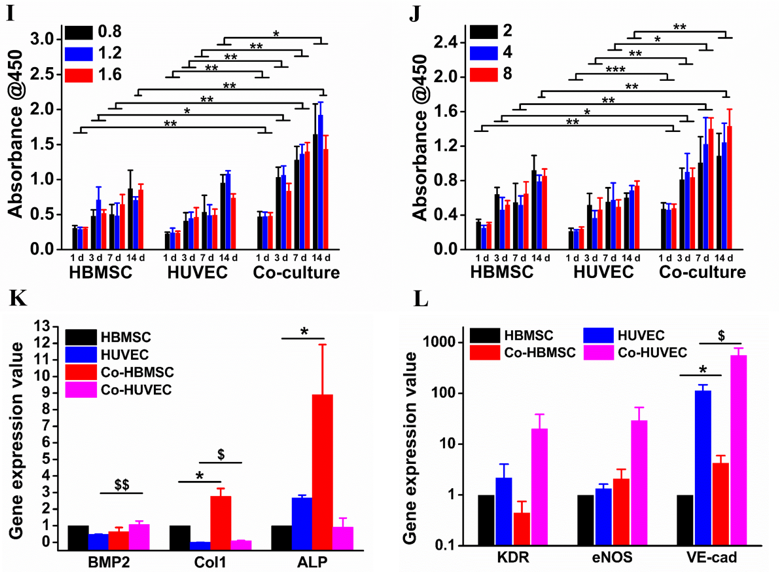

仿哈弗斯骨结构支架用于体外多细胞递送,(A-D)共培养的骨髓间充质干细胞和内皮细胞负载于支架表面的共聚焦照片,(E-H)共培养的骨髓间充质干细胞和内皮细胞负载于支架表面的电镜照片,(I-J)在不同哈弗斯管直径及数量的支架上生长的单培养及共培养细胞的增殖情况,(K-L)支架负载的单培养及共培养细胞成骨、成血管基因的表达情况。

责任编辑:余玉婷