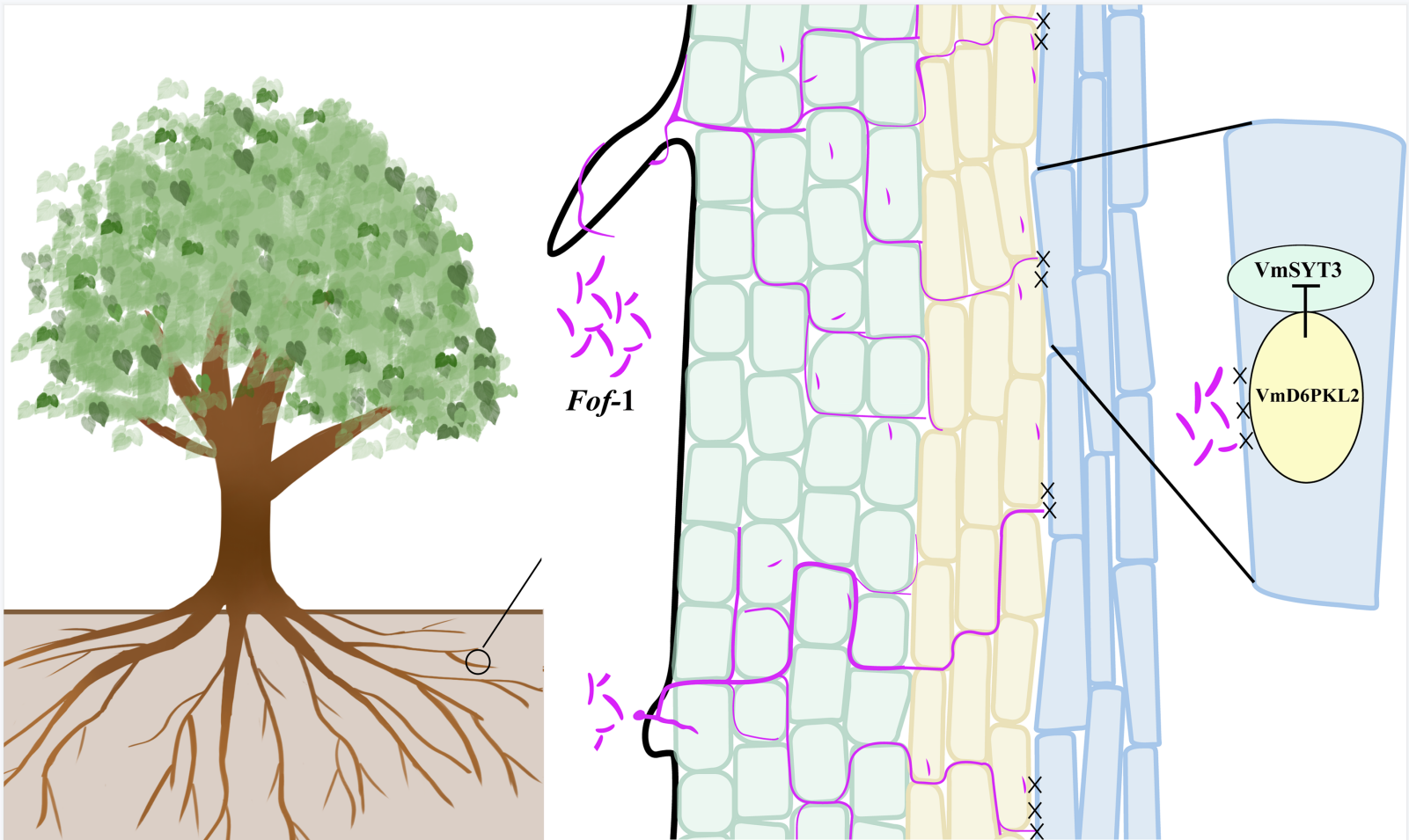

千年桐根木质部抗枯萎病抗枯萎病机制模式图

枯萎病是植物十大真菌病害之一,已有100余种植物栽培种相继被报道发生了枯萎病。油桐是原产我国的油料树种和战略资源,其生产的桐油是最好的植物干性油之一。但油桐主栽品种三年桐规模化种植面临油桐枯萎病(俗称桐瘟)的危害,严重制约了油桐产业的发展。目前,油桐枯萎病已在全国南方8个省份90余个县市发生蔓延,全国60%以上的油桐林不同程度地爆发了枯萎病。而同属的千年桐发病率极低,但其生长结实慢、桐油品质次。以千年桐为砧木、三年桐为接穗进行嫁接是目前有效的降低枯萎病发病率的方法。植物抗枯萎病材料的缺乏,在一定程度上制约了抗枯萎病机制的研究。千年桐作为枯萎病的高抗材料,为枯萎病机制的研究提供了宝贵材料。

中国林科院亚林所特色林木资源育种与培育创新团队长期围绕南方特色林木资源开展抗性与品质育种工作,团队近来年在油桐抗枯萎病高产品种选育及抗枯萎病机制上取得重要进展。此次研究以抗枯萎病的千年桐为材料,挖掘鉴定抗枯萎病新基因及其机制,为油桐和其他植物的抗枯萎病机制和抗性育种提供了思路。近日,相关成果《D6 protein kinase in root xylem benefiting resistance to Fusarium reveals infection and defense mechanisms in tung trees》(油桐根木质部D6蛋白激酶抗枯萎病分子机制)在Horticulture Research(中国科技期刊卓越期刊《园艺研究》)上发表。

该研究利用抗枯萎病材料千年桐,首次从组织水平、细胞、细胞水平、分子水平揭示侧根木质部对枯萎病病原菌的防御作用,并首次挖掘鉴定了侧根木质部特异高表达基因VmD6PKL2的抗枯萎病分子机制,VmD6PKL2的过表达可以增强拟南芥、油桐等植物抗枯萎病能力。研究结果为研究植物抗枯萎病机制提供了新视角,为油桐等植物的抗枯萎病分子育种提供了新思路。

中国林科院亚林所已毕业博士研究生张启燕(现北京大学博士后)为第一作者。通讯作者为中国林科院亚林所陈益存研究员和汪阳东研究员。该研究得到国家自然科学基金和浙江省育种重大专项的资助。(陈益存/亚林所)

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41438-021-00656-2