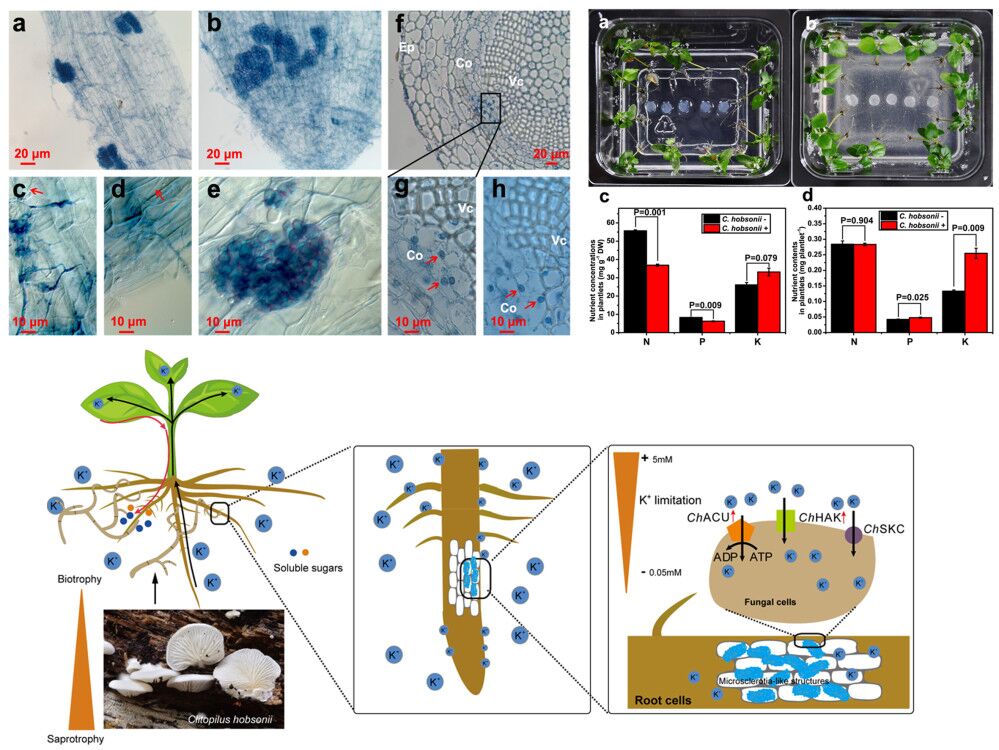

为了深入分析荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)-树木共生互作机制,研究团队建立了北美枫香无菌实生幼苗-荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)的共培养体系。结果表明荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)能进入根部皮层细胞并形成密集的“微菌核”的侵染结构。荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)可以显著促进幼苗根系发育和钾元素的吸收和积累,而对苗木氮和磷吸收没有贡献。转录组数据表明荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)接种后植物源的K吸收相关基因表达无显著变化,但检测到了三个真菌源的K吸收基因(ChACU、ChSKC和ChHAK)的转录本。酵母突变体互补实验证实了ChACU和ChSKC基因具有K吸收的功能。进一步发现,与正常钾(5 mM K+)相比,低钾(0.05 mM K+)饥饿诱导可以激活ChACU和ChHAK基因的高表达,进而更加促进苗木K吸收。该工作从组织学和和营养生理学水平初步解析了C. hobsonii与树木建立的独特共生关系和依赖菌丝途径的钾离子吸收机制,区别于经典的菌根共生体系。相关内容发表在《植物细胞与环境》(《Plant Cell & Environment》)期刊,题目为“Facultative symbiosis with a saprotrophic soil fungus promotes potassium uptake in American sweetgum trees”,助理研究员彭龙、杨预展和硕士研究生单晓亮为共同第一作者,袁志林研究员和法国农科院Francis M. Martin院士(亚林所客座教授)为共同通讯作者。

斜盖伞在分类地位上隶属于担子菌门伞菌目粉褶菌科,但目前尚未有该科物种的基因组数据。为此,研究团队破译了荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)及其2个近缘种的基因组信息,其中荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)基因组高质量组装和注释结果发表在在《植物-微生物互作》(《Molecular Plant-Microbe Interactions》)期刊,论文题目为“Hybrid genome assembly and gene repertoire of the root endophyte Clitopilus hobsoniiQYL-10 (Entolomataceae, Agaricales, Basidiomycetes)”,助理研究员彭龙为第一作者,袁志林研究员为通讯作者。

进一步研究发现不同氮源形式可以显著影响荷伯生氏斜盖伞(C. hobsonii)与树木的共生,目前研究团队正在从胞外酶基因表达谱、次生代谢产物调控及活性分析等方面阐明共生关系的维持和打破机制。

本研究得到国家自然科学基金优秀青年基金、国家自然科学基金青年基金和中国林业科学研究院基本科研业务费专项基金的资助。(彭龙/亚林所)

论文链接:

https://doi.org/10.1080/10549811.2020.1758151

https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1570467

https://doi.org/10.1094/MPMI-11-20-0328-A

https://doi.org/10.1111/pce.14053

左上图:C. hobsonii在北美枫香根系形成类似“微菌核”的定殖结构;右上图:C. hobsonii促进北美枫香生长并特异性提高苗木中钾离子丰度;下图:C. hobsonii促进北美枫香钾离子吸收模式图。