迄今为止,绝大多数在人间流行的病毒性传染病都来源于野生动物宿主或者媒介生物,如埃博拉病毒、拉沙热病毒和当前全球大流行的新型冠状病毒等。以往我们对野生动物携带病毒的总体特征缺乏系统性研究,在面对新发传染病暴发时,不能快速检测并溯源其源头,因此,阐明与新发突发传染病关联性密切的野生动物及媒介生物携带的病毒组特征,并以此为基础建立完善的监测预警和溯源体系,是实现防控关口前移、新发传染病防控由被动应付转向主动应对的关键所在。

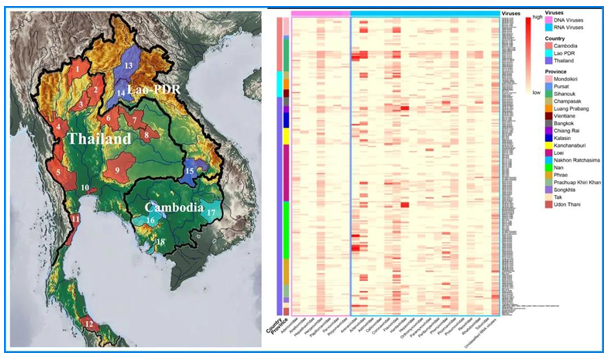

翼手目动物(蝙蝠)和啮齿目动物(鼠类)数量多、分布广,是引发动物源性人类新发传染病的两大类最主要的哺乳类野生动物。继2016年在《ISME Journal》、2018年在《Microbiome》等杂志发表系列文章初步揭示了全国范围内代表性蝙蝠和鼠类呼吸道/消化道病毒组特征后,为了解周边地区潜在的野生动物病毒威胁,金奇课题组接续与泰国农业大学等机构合作开展了东南亚地区啮齿目动物携带病毒组特征的研究工作,通过对覆盖泰国、老挝和柬埔寨三国18个省30个物种共计3284只鼠类和食虫类等小动物的肺组织样本开展的宏转录组学分析,发现东南亚地区的啮齿目动物的病毒涉及98个病毒科(包含24个哺乳动物病毒科)和一大批未分类的RNA病毒,鉴定获得了216个新病毒种/株。其中一些重要病毒如汉坦病毒、砂粒病毒、白蛉病毒、黄病毒和未分类RNA病毒等的发现为针对该类病毒的预警防控策略的制定提供了重要参考。上述研究为国际上首次针对东南亚地区开展大范围、多鼠种、全病毒组的研究,该类数据和特征体系的构建不仅有助于全面了解动物病毒生态的多样性,而且为构建动物源性传染病预警、溯源诊治体系提供了重要数据,为提升我国新发突发传染病外防输入能力提供了技术支撑。

该研究得到了国家科技重大专项(2018ZX10101001和 2018ZX10711001),国家自然科学基金(81772228)和中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2020-I2M-CoV19-010, 2016-I2M-1-014和2017-I2MB&R-12)等项目的资助。金奇研究员和吴志强研究员为论文共同通讯作者,吴志强、韩业林和刘博为论文的共同第一作者。

论文链接:https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00965-z

文图|病原所