褐飞虱是一种暴发性和致害性极强的远距离迁飞性害虫,常群居稻株基部,吸食汁液,引起植株萎焉枯死,导致减产甚至绝收,严重影响水稻的产量及品质,是当前水稻生产上的首要害虫。此外,褐飞虱还是水稻病毒病的传播媒介。目前针对褐飞虱及其传播病毒病的防治措施主要是依赖化学杀虫剂,而长期过量使用化学杀虫剂,不但使环境日趋恶化,还产生农药残留,严重危害人类健康;而且杀死天敌,会破坏生态平衡,并促使害虫产生抗药性。抗虫品种的应用被认为是最为经济有效的防治措施。克隆抗褐飞虱基因、解析抗性机制对于水稻抗褐飞虱的遗传改良具有重要意义。

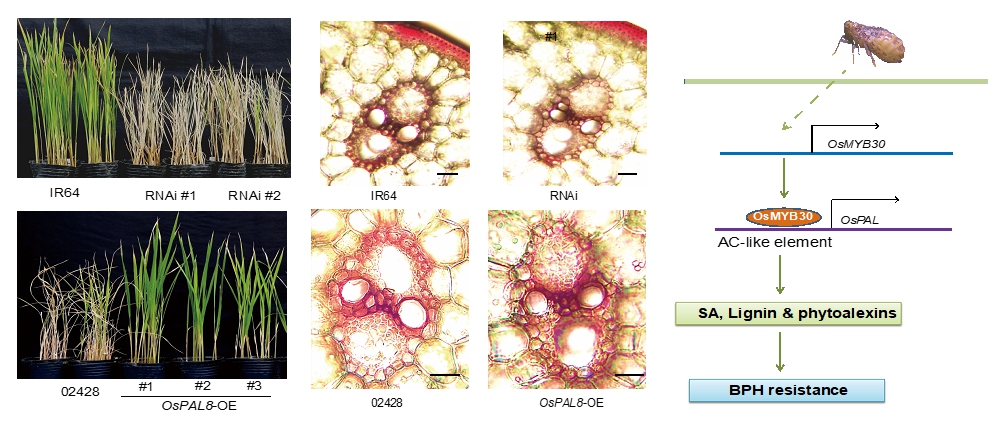

PAL是参与植物防御病原菌的一个关键酶,但其在昆虫抗性中的作用仍知之甚少。本研究通过转录组分析,发现褐飞虱取食显著诱导了水稻中多个PAL基因的表达。降低抗虫品种中PAL基因的表达显著降低水稻对褐飞虱的抗性,而在感虫品种中过表达PAL8基因显著提高了水稻对褐飞虱的抗性,并发现PAL基因可能通过调节水杨酸和木质素的生物合成介导水稻对褐飞虱的抗性。进一步研究发现,转录因子OsMYB30通过与PAL6和PAL8基因启动子上的特定元件直接结合,调控褐飞虱取食对PAL6和PAL8的诱导表达。上述研究揭示了OsMYB30调控PAL基因表达激活水稻对褐飞虱抗性的新途径。

本研究是万建民院士团队继成功克隆广谱、持久抗褐飞虱基因Bph3 及在《Nature Biotechnology》、《Nature Communications》和《Cell Research》等刊物上发表多篇研究论文后,在水稻抗病虫研究领域取得的又一重要成果。

万建民院士和袁隆平院士为该研究论文的通讯作者。该研究得到了国家重大转基因专项、重点研发计划和国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://www.pnas.org/content/early/2019/12/16/1902771116