北理工王兆华教授团队研究成果发表于国际旅游顶级期刊《Journal of Sustainable Tourism》

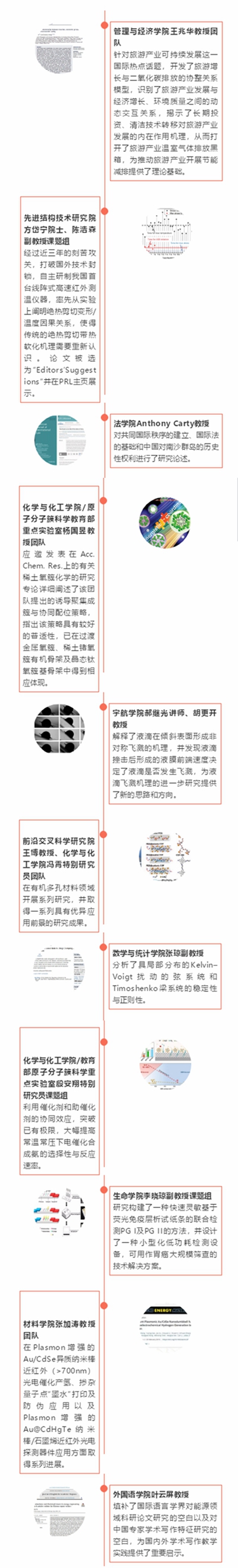

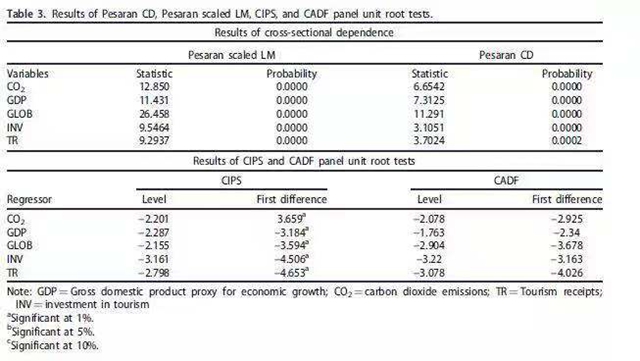

北理工管理与经济学院王兆华教授领衔的团队研究成果“旅游、经济与环境质量的动态关系”(Dynamic Relationship Between Tourism, Economic Growth, and Environmental Quality),发表于国际旅游研究顶级期刊《Journal Of Sustainable Tourism》。该刊是国际旅游研究中公认的四大权威期刊之一,根据Web of Science期刊排名,该期刊在SSCI期刊“绿色&可持续科学&技术”类别中排名第一,属SSCI一区期刊。文章第一作者Danish博士为我院研究生,王兆华教授是该文通讯作者。

该文以金砖四国为研究对象,运用计量经济学的方法研究了1995年至2014年旅游业、经济增长和二氧化碳排放之间的动态关系。

该文研究结果发现,旅游业显著促进了经济增长,却降低了环境质量;全球化与经济增长有着显著的相关关系,但全球化与二氧化碳排放量并没有显著影响;同时研究发现,旅游收入与二氧化碳排放之间存在双向因果关系,长期投资可以刺激经济增长和减少二氧化碳排放。

通过研究论证,本文建议金砖国家政府在高密度旅游地区开展更节能的绿色交通方案和绿色公交项目,认为电子媒体技术的采用可以有效促进绿色旅游和应对气候变化问题。金砖四国应通过互联网、电视和标牌等方式提升公众绿色旅游意识,向游客传达如何保持旅游地清洁,怎样做到环境友好旅游的积极信息,以提高政策感知度;对于酒店废弃物和旅游目的地废弃物治理措施,该文建议对产生大量垃圾的酒店经营者应征收更高的污染税和碳排放税,同时认为在全球化的背景下,通过贸易开放和对外直接投资实现清洁技术转移是金砖四国提升环境质量的可行之路。

论文链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2018.1526293

PRL报道北理工方岱宁、陈浩森团队联合西工大李玉龙、郭亚洲团队在材料动态失效领域最新成果

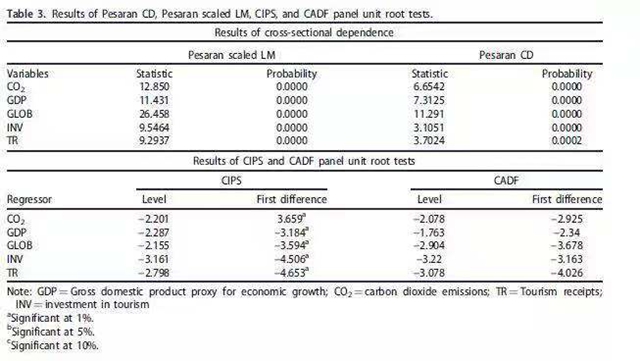

日前,物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)在线报道了西北工业大学、北京理工大学(共同完成单位)联合研究成果。在方岱宁院士、李玉龙教授的指导下,郭亚洲副教授(第一作者)、陈浩森副教授(共同通讯作者)、朱盛鑫博士和阮启超硕士等开展了绝热剪切带的产生和温度之间的因果关系研究 (Temperature Rise Associated with Adiabatic Shear Band: Causality Clarified),这篇文章主编被选为“Editor’s Suggestion”。

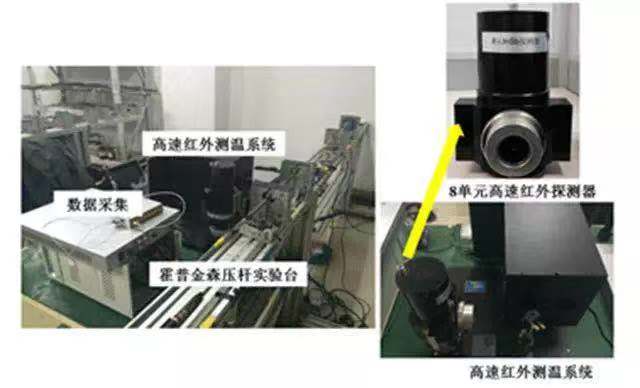

该工作所采用的我国首台线阵式高速红外测温仪器(如图1),由北理工陈浩森、方岱宁课题组经过近三年(2014-2016)的刻苦攻关自主研制;结合西工大郭亚洲、李玉龙课题组在冲击动力学实验技术领域的优势,经过近两年(2017-2018)的合作研究,率先设计建立了基于分离式霍普金森压杆的同步高速红外测温/高速光学非接触变形测量平台,为本文的研究奠定了坚实基础。据悉,该团队正在自主研制有望达到国际领先水平的超高时空分辨面阵式红外测温科学仪器。

图1 由北理工陈浩森、方岱宁课题组自主研制的我国首台线阵式高速红外测温仪

本文通过基于分离式霍普金森压杆的同步高速红外测温/高速光学非接触变形场测量实验平台,研究了绝热剪切局部化过程中载荷、变形和温度之间的时间关系。绝热剪切局部化过程可以通过对比获得的载荷变化、变形过程和温度变化等重要信息进行描述。该团队采用压剪试样(Shear-compression specimen),材料为工业二级纯钛,在试样标距段区域的一侧表面刻画栅线标记试样的变形,并通过最高5百万帧频的高速相机记录试样的变形过程。高速红外测温系统包括一个红外光学系统和8通道高速红外探测器。探测器响应波段为1~5.5μm,响应时间小于1μs,单个探元尺寸为0.15mm×0.15mm,探元间距为0.05mm。

图2压剪试样的应力和温度随时间演化历史

图2给出试样的应力和温度随时间演化历史。试样的变形可以分为三个阶段: (1)均匀变形,(2)非均匀变形,(3)剪切局部化。

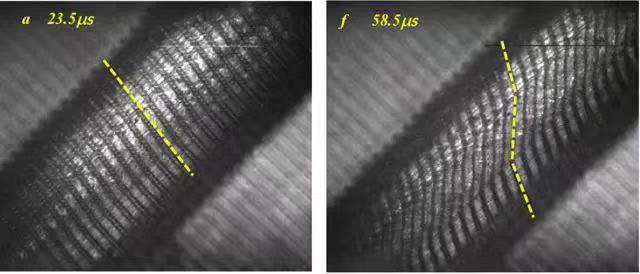

图3典型的剪压试样的变形过程

图3给出三个阶段的变形特征。栅线的不连续表明了剪切变形局部化过程。同时可以看出,在试样达到最大应力时,试样表面的栅线没有出现不连续状态,意味着没有绝热剪切带的出现。而传统观点认为当应力达到最大值时,试样内出现绝热剪切带。实验结果与现有假设矛盾。

图4动态剪切失效过程中的典型事件发生时刻

图4给出了绝热剪切局部化过程中典型事件发生时刻的相对关系。绝热剪切带的萌生时刻出现在最大应力时刻点之后。实验结果意味着基于热-塑性失稳的临界准则预测的临界剪切应变可能会偏小。绝热剪切带萌生时刻的温度大约50-90?C,导致的应力下降30-54MPa。同时,变形区域的温度分布表明材料没有出现局部化的热软化。此外,由于应变率硬化使得材料的应力增大了50-60MPa。因此,热软化效应不足以促使应力的陡降或绝热剪切带的萌生。当绝热剪切带萌生后的30μs,温度达到最大值。温度的快速上升可以认为是绝热剪切带形成和传播导致的。同时,通过分析高速相机获得变形过程,可以知道绝热剪切带完全传播到整个试样的时间小于10μs。因此,更大局部变形促进绝热剪切带的发展,更带来了局部更高的温度。如将绝热剪切局部化过程中的典型事件按照时间先后排序:应力峰值-绝热剪切带萌生-绝热剪切带传播/温度上升-最大温度/宏观裂纹。绝热剪切带萌生后的温度上升意味着温升不是触发绝热剪切带形成的原因,而是绝热剪切局部化导致了温度的上升。传统的绝热剪切带热软化机理应该需要被重新认识。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.015503

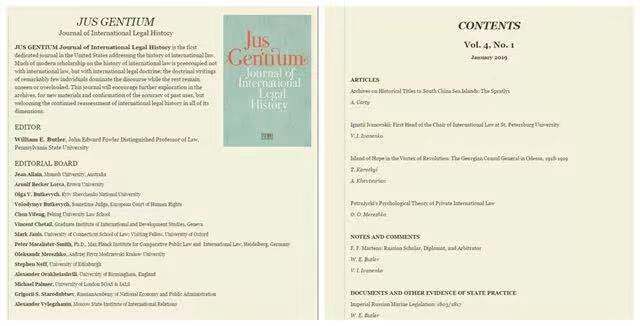

北理工法学院Anthony Carty教授在国际法世界一流期刊发表高水平论文

近日,我校法学院Anthony Carty教授以第一作者分别在国际法世界一流期刊《American Journal of International Law》(美国国际法杂志)、《The British Yearbook of International Law》(英国国际法年刊)、《Journal of International Legal History》(国际法律史杂志)连续发表三篇高水平学术论文。

Anthony Carty教授在美国国际法杂志上发表的The Need to be Rid of the Idea of General Customary International Law一文指出,利用作为法律渊源的国际习惯认为国际社会已经就适用于特定群体的世界秩序达成了一致,这是用理想主义的方式而不是实证主义方法。Carty认为,国际社会最好承认国际共同体是深深的基于多元化而形成的,尽管在人们能够基于合作与伙伴关系建立一个共同国际秩序之前,理解与尊重各国人民之间的差异,是一个痛苦的过程。

在英国国际法年刊上发表的The Crime of Aggression –The Crime which Cannot Speak its Name一文分析了将侵略罪引入《国际刑事法院规约》的法律意义。文章认为,安理会常任理事国拒绝接受编纂该法律的做法是明智的,否则会违背《联合国宪章》禁止使用武力规则。Carty认为,国际社会有必要重新考虑国际法的基础,从而克服各国间彼此感到的巨大焦虑和不安。要维护世界和平,需要各国人民重新发现并对正义、相互尊重和相互理解达成共识。

在国际法律史杂志上发表的Archives on Historical Titles to South China Seas Islands:The Spratlys一文通过对英国、法国以及美国的三份国家档案的研究,从历史渊源的角度论述了中国对南沙群岛的历史性权利,通过对这些档案研究,认为英国对中国南沙群岛主权一直是肯定的。美国是为了实现自身的战略目的,在不同时期协助菲律宾甚至越南蓄意捏造对这些岛屿的主权主张,从而遏制中国。

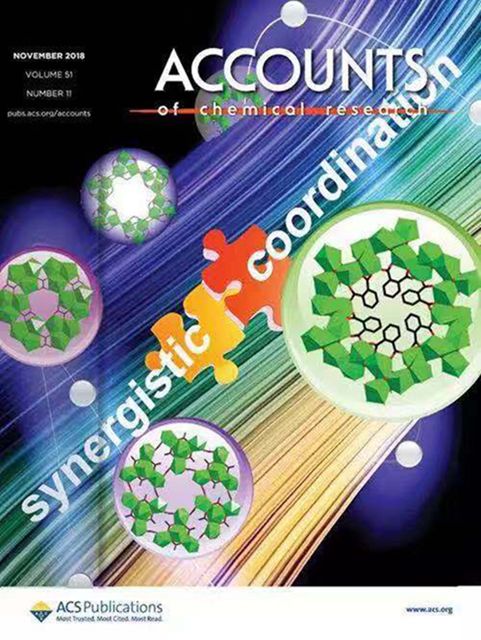

北理工杨国昱教授团队在化学类顶级国际期刊《Accounts of Chemical Research》上发表封面文章

近期,北京理工大学化学与化工学院/原子分子簇科学教育部重点实验室杨国昱教授研究团队应邀在具有重要国际影响的化学类顶级国际期刊——美国化学会《化学研究评述》(Accounts of Chemical Research)杂志上发表了题为“簇有机骨架中的诱导聚集成簇和协同配位策略” (Induced Aggregation and Synergistic Coordination Strategy in Cluster Organic Architectures)的综述文章(Acc. Chem. Res., 2018, 51, 2888-2896, doi: 10.1021/acs.accounts.8b00346)并被选为封面(Cover)文章。这是该团队多年来在稀土氧合团簇化学领域研究成果与研究经验的总结,也是我校化学学科在该杂志上发表的第一篇综述文章。综述中的部分研究成果是该团队获得2016年国家自然科学奖二等奖《氧基簇合物的设计合成与组装策略》的重要组成部分。

该综述总结了团队多年来在稀土氧合团簇有机骨架领域取得的主要进展,阐述了诱导聚集成簇与协同配位策略的产生和发展。根据“软硬酸碱理论”,稀土离子易与氧原子配位,而过渡金属离子更倾向于与氮原子配位。基于此,该团队选择了同时具有氮和氧原子的线性有机配体,其中作为电子给体的氧原子可诱导稀土离子聚集成簇,而氮原子给体可诱导过渡金属聚集成簇,进而成功构建了一系列稀土氧合团簇有机骨架。研究表明:第二配体的引入对第一配体的配位模式及稀土氧合团簇有机骨架类型产生了重要的影响。同时,根据有机配体的不同类型,详细介绍了第二配体与第一配体间的三种协同作用:(1) 有机配体与有机配体间的协同作用;(2) 有机配体与无机配体间的协同作用;(3) 上述两种协同作用同时存在。综述的最后部分对诱导聚集成簇和协同配位策略的未来发展进行了展望,指出该策略具有较好的普适性,已在过渡金属氧合团簇、稀土-主族氧合团簇有机骨架及晶态钛氧簇基骨架中得到相应体现。

上述研究成果不仅提升了北京理工大学在原子簇化学研究领域的国际学术影响力,而且为原子分子簇科学教育部重点实验室的进一步发展奠定了坚实基础。

北理工宇航学院教师郝继光在《物理评论快报》上发表最新研究成果

日前,北京理工大学宇航学院郝继光讲师、胡更开教授和加拿大西安大略大学Floryan教授合作在物理学顶级的学术期刊《Physical Review Letters》上发表了题为《Droplet splashing on an inclined surface》的研究论文。郝继光为该论文第一和通讯作者,宇航学院2018级硕士研究生鲁杰、2015级本科生李辽南及2017级硕士研究生吴志鹄分别为第二、第三和第四作者,北京理工大学为论文的第一单位和唯一通讯单位,该工作得到了国家自然科学基金和“111”引智计划的支持。

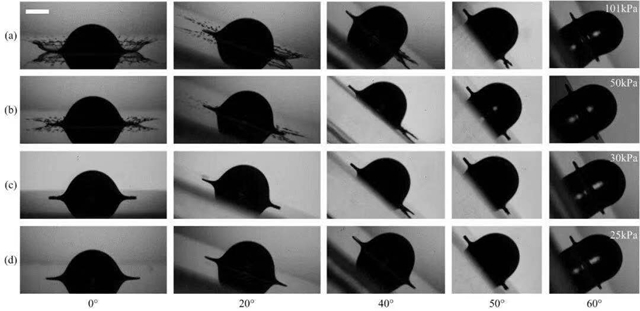

当液滴以高于临界值的速度撞击干燥固体表面时,将形成飞溅(破碎,形成二次小液滴)。该现象广泛存在于自然界及一系列工农业、航空航天应用中。根据应用场景的不同,其作用可利可弊,因此对其调制存在广泛的需求。然而,液滴飞溅的形成机理由于其高度瞬态的特性和复杂多变的影响因素至今尚未形成共识。

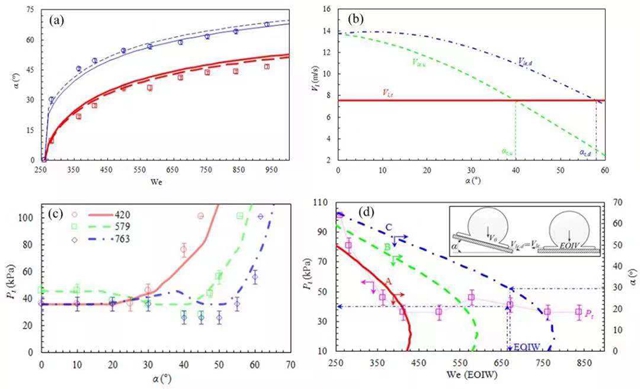

图1 表面倾角和环境压力对液滴飞溅的影响

图2 液滴飞溅临界参数实验结果(符号)及理论模型计算结果(曲线)

作为吸引人同时也是难理解的流体力学现象,前人针对液滴飞溅的研究主要集中于垂直撞击,而自然界和一系列工程应用中的大部分撞击都是倾斜的,液滴撞击倾斜表面引起非对称飞溅并最终抑制飞溅的机理尚未被理解。论文通过在真空室中开展液滴倾斜撞击实验,研究了液滴在不同环境压力下撞击倾斜表面的飞溅现象(如图1所示),获得了一系列条件下抑制液滴飞溅所需的临界条件(如图2中的符号所示),通过对撞击过程的机理分析,建立了一个理论模型,模型计算结果可以很好地吻合一系列条件下的实验结果(如图2中的曲线所示)。上述结果清楚地解释了液滴在倾斜表面形成非对称飞溅的机理,同时,实验研究和理论分析均表明液滴撞击后形成的液膜前端速度决定了液滴是否发生飞溅,这为液滴飞溅机理的进一步研究提供了新的思路和方向。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.054501

北理工王博、冯霄团队在有机多孔骨架领域取得研究新进展

有机多孔材料包括共价有机骨架材料(COFs)、共轭微孔聚合物(CMPs)、多孔芳香骨架材料(PAFs)等,是一类新型的具有高比表面积、丰富孔内环境的多孔高分子材料。这类材料在气体吸附与贮存、催化等领域表现出优异的应用前景。王博教授、冯霄特别研究员在这一领域开展系列研究,并于近期取得以下研究成果。

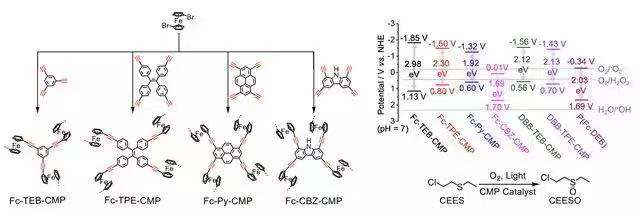

水污染等环境问题是当今社会面临的一大挑战,通过光催化反应对污染物进行高级氧化降解有望成为一种更加高效、节能的污染物处理方法。王博、冯霄团队通过三键聚合反应构筑了系列基于二茂铁基元的共轭微孔聚合物(Fc-CMPs)用于有毒有害物质降解研究。Fc-CMPs具有较大的孔径和比表面积,使得污染物容易进入孔道进行预富集并可充分接近易发生氧化还原反应的内表面,同时Fc-CMPs合适的分子轨道能级使得这类材料可高效产生活性氧物种。在可见光和模拟太阳光下,Fc-CMPs光催化降解亚甲蓝的能力均优于二氧化钛 (P25),并且能够将化学战剂芥子气模拟物(2-氯乙基乙基硫醚)完全转化为无毒产物。该研究工作发表在《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed. , 2019, DOI: 10.1002/anie.201813598),文章第一作者为博士生马丽,通讯作者为王博和冯霄。

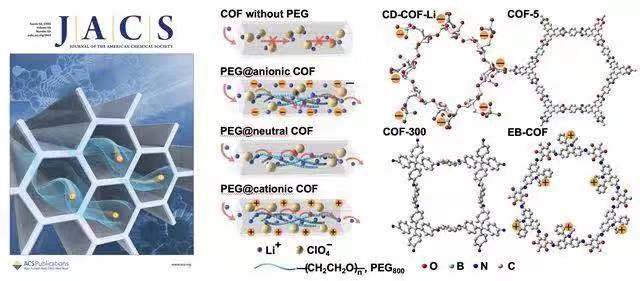

在前期工作中( Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56 , 16313,第一作者为博士生张媛媛,通讯作者为冯霄),该团队曾成功开发出基于环糊精的三维共价有机骨架材料(CD-COFs),该系列COFs为首次利用柔性基元构筑的具有 rra 拓扑学结构并通过离子型硼元素连接的三维COFs材料。其中,CD-COF-LiéLiPF6-EC-DMC的室温锂离子电导率可以达到2.7 mS/cm。然而,其中残留的微量电解液可能会在实际应用过程中带来一定的安全隐患。为解决这一问题,该团队将低分子量聚乙二醇(PEG)装载入COF孔道中加速锂离子传导,制备出没有溶剂残留的全固态电解质,并系统性研究了COF骨架电荷对于锂离子传导行为的影响,实现大于0.6的锂离子迁移数以及120 °C 下1.8 mS/cm的离子传导速率。这一简单的通过担载PEG加速离子传导并提高工作温度范围的策略为将多孔材料进一步应用于全固态电池领域提供了可能。该研究工作发表在《美国化学会志》上,并被选为封面文章( J. Am. Chem. Soc. , 2019, 141, 1923),文章第一作者为硕士生郭振彬和博士生张媛媛,通讯作者为王博和冯霄。

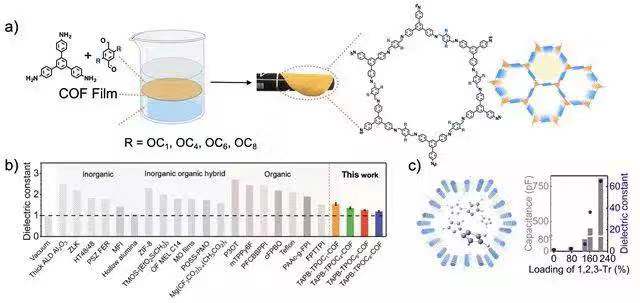

有机多孔材料大多不溶不熔,为其进一步器件化等实际应用带来了巨大挑战。该团队在前期大量成膜化研究基础上,成功利用液液界面成膜法开发了具有不同长度烷氧基链修饰的系列COF薄膜材料,并对其介电常数等相关性质进行了研究。该系列柔性的COF膜具有接近于空气的介电常数值(在105Hz下, κ = 1.19 ± 0.04),可媲美目前已报道的无机多孔材料,并且这类COF薄膜材料表现出较好的机械性能、低介电损耗、高击穿电压、低漏电流、高抗湿度和抗弯折能力。低介电常数材料被广泛应用于电子电路器件中的绝缘层,用于减少信号延迟、串扰噪声和能量耗散。除此之外,高介电常数材料可以应用于场效应晶体管的栅极和电容器当中,该团队还利用COF薄膜装载小分子极性化合物,可将其介电常数提升43倍。该研究工作发表在《德国应用化学》上( Angew. Chem. Int. Ed. , 2018, 57, 16501),文章第一作者为博士生邵鹏鹏、李婕,通讯作者为王博和冯霄。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201813598;

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b13551;

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201710633;

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201811250

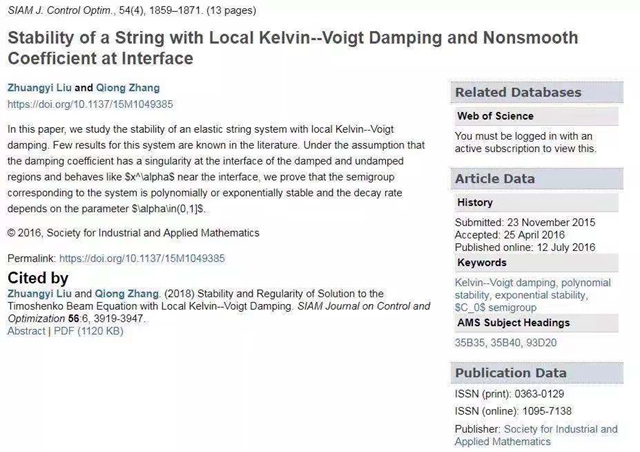

北理工张琼副教授在《SIAM J.Control Optimi》上发表具Kelvin–Voigtr扰动的弹性系统的研究成果

日前,北京理工大学数学与统计学院张琼副教授与美国明尼苏达大学Zhuangyi Liu教授合作在国际顶级学术期刊《SIAM Journal of Control and Optimization》上发表了题为“Stability of a string with local Kelvin–Voigt damping and nonsmooth coefficient at interface”和“Stability and regularity of solution to the Timoshenko beam equation with local Kelvin-Voigt damping”的研究论文。这两篇论文分别分析了具局部分布的Kelvin–Voigt扰动的弦系统和Timoshenko梁系统的稳定性与正则性。

在振动系统中,被动控制是必须的控制策略。譬如在高层建筑的防震问题中,若大型灾害发生,电源可能被切断,主动控制则完全失去作用,只能依赖被动控制。局部分布的结构阻尼是典型的被动控制,它分布于物体的部分区域,由摩擦、系统材料形变、特殊材料粘帖、压电技术等实现。在这类阻尼作用下弹性系统的性质涉及区域的几何性质、阻尼的位置和阻尼算子的阶数等因素。然而,具局部Kelvin-Voigt扰动的波方程的稳定性不仅依赖于以上因素,还依赖于材料系数的连续性。具体来说,材料系数愈连续,纯波与粘弹性波之间的耦合愈紧密,系统的解具有愈好的稳定性。

在随后的关于具有局部Kelvin-Voigt扰动的Timoshenko梁方程的研究中,张琼副教授通过加权Hardy不等式,详尽描述局部粘弹性阻尼在交接面处与梁方程的交互作用,精确估计系统相应的半群生成元的预解式,再结合适当的谱分析,最终得到当材料系数具有不同的连续性质时,系统的解析性、可微性、指数稳定性、多项式衰减性质等一系列结果。

在相关的一系列工作中,张琼副教授讨论了具有局部粘弹性阻尼的高维弹性系统的性质,运用Gaussian Beam方法、Carleman估计、Weyl-H?rmander 积分、椭圆方程的正则性等理论,得到阻尼区域满足不同的几何条件时,系统的非指数稳定性、多项式稳定性以及对数稳定性等。

这一原创性结果帮助人们理解Kelvin-Voigt型结构阻尼的材料系数、阻尼位置等因素对弹性系统性质的影响,结论解释了当材料系数不连续时,强扰动导致弱稳定这一现象,在设计被动控制器时尤为重要。

论文链接:https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/15M1049385;https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1146506

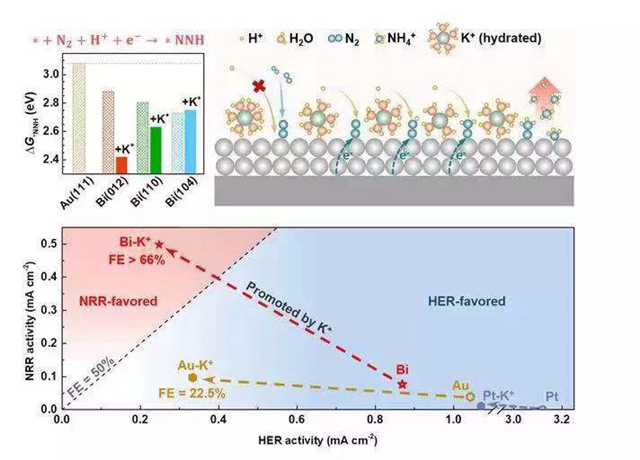

北理工殷安翔课题组与合作者在常温常压水相电催化合成氨领域获得突破

近日,北京理工大学化学与化工学院/教育部原子分子簇科学重点实验室殷安翔课题组与北京大学严纯华、张亚文课题组,上海同步辐射光源司锐课题组合作,在常温常压水相电催化合成氨领域获得突破,研究结果以“Promoting nitrogen electroreduction to ammonia with bismuth nanocrystals and potassium cations in water”为题于2019年3月4日发表于《Nature Catalysis》杂志。

合成氨工业对国民经济与社会发展具有举足轻重的作用。目前,每年全球氨产量已超过亿吨,其中大部分用于农业生产以解决粮食与温饱问题,其它部分用作重要的工业原料。此外,氨还具有含氢量高(质量比达17.6%)、易液化等优点,有望成为重要的清洁储氢与储能材料,具有广阔的应用前景。然而,由于氮气分子非常稳定且难以活化,温和条件下合成氨反应难以迅速进行。工业上广泛采用的Haber-Bosch方法通过高温高压(300–500摄氏度,100–200个大气压)等苛刻条件来促使高纯氢气和氮气在铁基催化剂表面进行反应生成氨,其能量和氢气都来自于化石燃料(如甲烷等),表现出高能耗、高化石燃料消耗和高二氧化碳排放等缺点。合成氨工业消耗全球每年3–5%的甲烷与1–2%的能源供给,并产生1.6%的二氧化碳排放。寻找合适的绿色替代方案,在温和条件下实现高效、低能耗、低排放合成氨,成为亟待解决的科学挑战。

电催化氮还原反应(总反应为N? + 3H?O 2NH? + 1.5O?)提供了一种可持续合成氨的新路径。该反应在常温常压下即可进行,以大量易得的水与氮气(空气)作为反应原料,以可持续能源(太阳能,风能等)产生的电能作为能量来源,即可实现“零排放”合成氨。因此,不论是作为传统Haber-Bosch方法的潜在替代者还是作为新型清洁能源体系的重要组成部分,电化学合成氨技术都具有极大的发展潜力与广阔的应用前景。

然而,电化学合成氨技术仍面临重大挑战,其发展严重受制于现有催化剂非常低下的选择性与活性。若要将该技术实用化,就必须同时大幅提升催化剂的选择性与活性。然而,现有研究经验与理论表明,该反应催化剂普遍面临严重的“选择性-活性”两难问题:具有理论高活性的催化剂通常会导致激烈的析氢副反应,从而表现出低的反应选择性;而可能具有高选择性的催化剂对氮的吸附又过强,导致产物难以脱附,表现出过低的反应活性。因此,为取得电催化合成氨研究进展,大幅提高催化剂的选择性与活性,就必须突破现有理论,发展新型催化剂与催化体系。

图1 Bi–K+催化体系实现高效电化学合成氨:理论模拟,反应模型与催化性能

研究者开创性地利用非贵金属催化剂(铋纳米催化剂)与碱金属(钾离子)助催化剂之间的协同作用,成功增强氮气分子在催化剂表面的吸附与活化,同时抑制析氢副反应,从而突破已有极限,大幅提高电催化合成氨的选择性与反应速率。在常温常压(25摄氏度,1个大气压)下,从水和氮气出发,即可实现高选择性(电子利用率高于66%)和高速率(3.4 g NH? g-1 h-1)产氨。该结果较目前已有报道有数量级上的提升,为电化学合成氨的实用化提供了可能。值得一提的是,该催化体系还具有广泛适用性。不仅限于铋催化剂,碱金属的促进作用还适用于一系列常用催化剂(如Pt、Au等)。此外,该催化体系对具有重要能源与环境意义的二氧化碳电催化还原反应同样具有显著的提升作用。本研究为温和条件下利用可持续能源高效合成氨提供了新的途径。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41929-019-0241-7

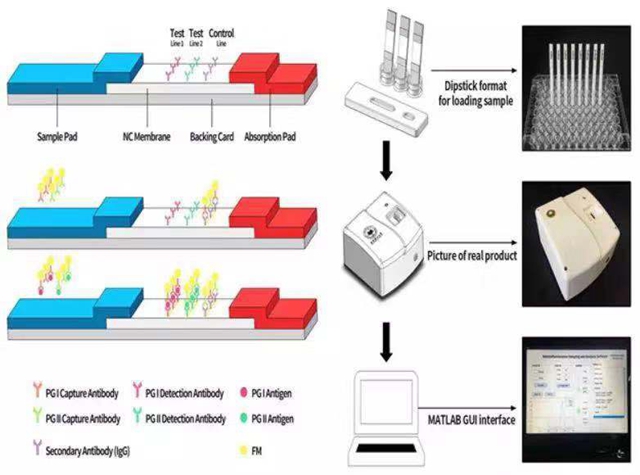

北理工“构建胃癌筛查标志物PG I/II联合检测方法”研究成果在领域国际顶级期刊发表

近日,北理工生命学院课题组在“构建胃癌筛查标志物PG I/II联合检测方法”方面取得研究进展,相关研究成果以“Simultaneous detection of gastric cancer screening biomarkers plasma pepsinogen I/II using fluorescent immunochromatographic strip coupled with a miniature analytical device”为题发表在《Sensors and Actuators B: Chemical》上,该杂志在仪器仪表类杂志中CiteScore排名第一(Instrumentation,1/116),在中科院JCR期刊分区中为1区杂志,并被划分为Top期刊。文章的第一作者为北京理工大学生命学院生物医学工程专业硕士研究生李堃杰,通讯作者为其导师李晓琼副教授,北京理工大学为论文的第一单位和唯一通讯单位。

胃癌的早期诊断和治疗是胃癌防治的重要手段,可以提高存活率并对预后防控提供有效的指导,所以应在胃癌高发地区大力推广早癌筛查工作。胃蛋白酶原(PG)属于胃粘膜分泌的特定蛋白酶组,可分为两大类:胃蛋白酶原I(PG I)和胃蛋白酶原II(PG II)。PG的分泌水平反映了胃粘膜的形态和功能状态,被在同样是胃癌高发地区的日本和韩国作为胃癌筛查的生物标志物应用于全国范围性的筛查工作。然而,目前用于检测PG I和PG II的方法耗时耗力,且需要专业的实验室环境配备,不适用于我国的胃癌大规模筛查,亟需一种可以实现快速且灵敏的PG I和PG II同时检测方法,为大规模胃癌筛查提供可行方案。

图1 基于荧光免疫层析试纸条联合检测PG I及PG II的原理示意图

在此项研究中,课题组研究构建了一种快速灵敏基于荧光免疫层析试纸条的联合检测PG I及PG II的方法,并设计了一种小型化低功耗检测设备(20.0 cm×18.9 cm×11.2 cm, 2.4 kg, 9.3 W),可用作胃癌大规模筛查的技术解决方案。在日常环境中,该检测方法仅需7.5 μL血浆样本即可在15分钟内完成对PG I和PG II的同时检测,检测限分别达到2.6 ng/mL(检测绝对量为19.5 pg)和1.0 ng/mL(检测绝对量为7.5 pg)。而传统的检测方法通常需要50至100微升的样本量,耗时超过2个小时。该研究成果极大程度上降低了检测样本所需量,这也意味着在后期使用受试者的指尖血(一滴指尖血约20 μL)进行测试成为可能。除此以外,该方法对于PG I和PG II的检测线性范围分别为10-210 ng/mL和3-63 ng/mL,覆盖了人体血液中PG在正常及病变状况下的浓度范围,具有良好的回收率,在与金标准ELISA的对比测试中,表现出了出色的相关性。通过对临床胃癌患者和未患胃癌人员的血浆样本进行检测,该方法检测结果与临床研究结果相符,表明了该研究成果具有较好的临床应用前景。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.01.149

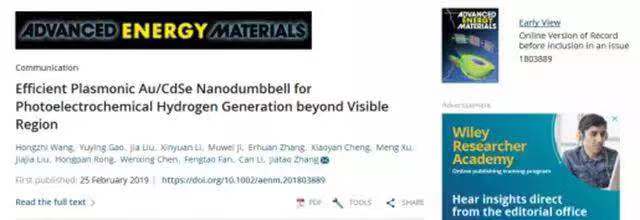

北理工张加涛团队在半导体纳米晶材料器件应用研究方面取得系列进展

由形貌、尺寸调控引起的量子尺寸效应、限域效应成为纳米材料领域最重要的发现之一,开始了对物质在纳米尺度上的新认识,尤其是半导体纳米晶材料。随着光电、信息以及新能源应用的特征尺寸不断减小,器件应用已对半导体纳米晶材料的微纳结构、异质界面提出更高的要求。在尺寸、形貌等引起物理/化学性质调控的同时,其杂质工程、能带工程研究引起的界面调控及器件级组装及性能应用成为瓶颈问题之一。

张加涛研究团队在学校先进材料实验中心(ECAM)平台支持下,在学校创新人才专项资助计划、国家自然科学基金资助下,从新方法、新结构、新性能角度,建立了逆向竞争的阳离子交换反应制备新方法,实现了II-VI族半导体纳米晶深度位置的稳定异价掺杂及与金属异质结构中的异质界面的精确调控合成。最近,在Plasmon增强的Au/CdSe异质纳米棒近红外(>700nm)光电催化产氢、掺杂量子点“墨水”打印及防伪应用以及Plasmon增强的Au@CdHgTe纳米棒/石墨烯近红外光电探测器件应用方面取得系列进展。

团队与中科院大连化物所李灿院士团队合作,在金属@半导体异质纳米结构研究积累基础上(Science, 2010; Adv. Mater., 2014; Angew. Chem. Int. Ed., 2015; Adv. Mater., 2016; Nano Energy, 2018; Nano Energy, 2019;J. Mater. Chem. Mater. A, 2018)通过精确调控Au/Ag核壳纳米晶的硒化反应以及逆向竞争的水相阳离子交换反应,实现了从核壳结构(core/shell)到哑铃结构(nanodumbbell)演变的Au/CdSe异质纳米棒的制备及异质界面的高质量构建。得益于Au棒的纵向SPR效应及两端的电磁场增强“热点”以及高质量的异质界面,制备的Au/CdSe HNRs在近红外区具有很强的光吸收特性,实现了Plasmon增强的高效热电子注入效应。结合空间分辨的表面光电压成像表征(与李灿院士团队合作),成功研发出一种在近红外光波段具有高的吸收效率,又具有高的可见-近红外光电催化产氢性能,且其法拉第效率高达96%的光电催化材料。光电催化产氢活性(45.29 μmol cm-2h-1)通过5天的连续测试,没有明显降低。北理工的王虹智博士研究生以及大连化物所的高玉英博士研究生为共同第一作者。相关工作以“Efficient plasmonic Au/CdSe Nano-dumbbell for Photoelectrochemical Hydrogen Generation beyond Visible Region”为题,在线发表在《Advanced Energy Materials》(2019, DOI: 10.1002/aenm.201803889)上。

团队基于已有的半导体掺杂纳米晶/量子点研发基础(Angew. Chem. 2015; Adv. Mater. 2015; Nature Nanotech. 2018; Angew Chem. 2018),发现了Ag掺杂CdX(X="S," Se等)等II-VI族量子点的可逆阳离子交换(Ag2X与CdX之间的可逆转化)可多次实现有无荧光的切换。然后通过表面配体交换以及掺杂量子点分散在碱性水/乙二醇溶剂中,实现了可控粘度的“墨水”制备。进而实现了掺杂量子点在不同衬底(羊皮纸,纸币,PET等柔性衬底)上的喷墨打印和图案化(宏观厘米、分米尺寸器件规模)。利用可控的荧光切换实现了更高安全性的多模式防伪应用。相关工作以“Hydrophilic Doped Quantum Dots “Ink” and Their Inkjet-Printed Patterns for Dual Mode Anti-Counterfeiting by Reversible Cation Exchange Mechanism”为题,在《Advanced Functional Materials》(DOI: 10.1002/adfm.201808762)在线发表。黄文艺硕士研究生和徐萌讲师为论文共同第一作者。

团队在Au@HgxCd1-xTe金属/碲化物半导体核壳纳米棒的精准合成基础上,基于壳层材料的窄带隙特点以及Au纳米棒的表面等离子体共振效应,实现连续可调的可见光-近红外吸收特性。与国家纳米中心谢黎明研究员团队(光电探测器件表征)、英国曼彻斯特大学Sarah J. Haigh教授(高分辨STEM表征)、香港城市大学Andrey L. Rogach教授(海外名师计划资助)合作,利用石墨烯高载流子迁移率的特点,实现了石墨烯/Au@HgxCd1-xTe纳米棒光电器件的合成。所合成的器件实现了可见光到近红外宽波段(550-1300 nm)的高光响应效率(~106A/W)。展示了其在红外光电探测领域方面的应用价值。相关工作以“Au@HgxCd1-xTe core@shell nanorods by sequential aqueous cation exchange for near-infrared photodetectors”为题发表在《Nano Energy》杂志上(2019, 57, 57-65)。李欣远博士研究生为论文第一作者。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aenm.201803889;

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201808762;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518309364

北理工外国语学院教授在学术英语类国际顶级期刊发表论文

北京理工大学外国语学院叶云屏教授对70多名高被引“中国能源专家科研论文宏观结构和修辞语步”的研究论文于2019年在《学术英语期刊》(Journal of English for Academic Purposes)第38卷发表,填补了国际语言学界对该领域科研论文研究的空白以及对中国专家学术写作特征研究的空白,为国内外学术写作教学实践提供了重要启示。

(以上科研成果按2019年见刊时间顺序排列)